‘तन मन जन’ – द थर्ड आई के इस ‘जन स्वास्थ्य व्यवस्था’ संस्करण में हम, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के संभावित भविष्य पर स्वास्थ्य कर्मचारियों, अर्थशास्त्रियों, कम्यूनिटी लीडर और चिकित्सकों की व्यापक सोच एवं विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं.

मेनका राव एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जो स्वास्थ्य, पोषण और न्याय के मसले पर लगातार विस्तार से लिखती रही हैं. उन्होंने टीबी के बारे में व्यापक रूप से ख़बरें की हैं, जिसमें टीबी के रोगियों के निदान और उपचार में लैंगिक आधार पर देरी तथा भारत में टीबी की दवा के खिलाफ़ शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने जैसे पहलू भी शामिल हैं. उन्हें आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में मलेरिया के घातक प्रकोप पर लिखी अपनी ख़बरों की शृंखला के लिए 2018 में मुंबई प्रेस क्लब पुरस्कार मिला. यहां सुश्री राव एक पत्रकार के रूप में अपने सफ़र के बारे में बात कर रही हैं जिसमें वे सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने वाली बड़ी, जटिल और अक्सर चौंकाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में रिपोर्टिंग करती रही हैं और यह बताती हैं कि कैसे कभी-कभी इनसे जुड़ी संस्थाओं की जड़ता नए स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकती है.

क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बताएंगी और आपने स्वास्थ्य पत्रकारिता का चुनाव क्यों किया?

मैं मुंबई के एक अख़बार में क़ानून से जुड़े मसलों पर रिपोर्टिंग किया करती थी लेकिन मैं उससे ऊब चुकी थी. मैंने सोचा कि स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्टिंग करना अधिक चुनौतीपूर्ण होगा. तब मैंने गंभीरता से पढ़ना शुरू किया, चूंकी मैं कुछ बड़ा, कुछ अलग और चुनौतीपूर्ण करना चाहती थी. इस लिहाज़ से मुझे लगा कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा. कुछ हद तक मैं विज्ञान से जुड़ी भी थी.

साल 2006 या 2007 में शहरों में स्वास्थ्य रिपोर्टिंग कुछ ऐसी थी कि फलाने अस्पताल में यह अनूठी सर्जरी हुई है! इस किस्म की ख़बरें मूल रूप से ढेर सारी प्रेस विज्ञप्तियों पर आधारित होती थीं.

तब तक मुझे पत्रकारिता करते हुए पांच साल हो चुके थे और ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया था. ओह, आपको पता है, इस अस्पताल में यह शानदार बात हुई है और मुझे ऐसा लगता था कि “क्या बकवास है ये” या आपको दुर्घटनाओं या इमारतों के गिरने के बारे में कवर करने के लिए भेज दिया जाता था. तब यह समझना मुश्किल था कि स्वास्थ्य की ख़बर होती कैसी है. क़ानून के मसले पर रिपोर्टिंग एक निश्चित घेरे के भीतर हुई थी. स्वास्थ्य के मामले में आपको वाकई अपना दायरा बहुत बढ़ाना होता है, ढेर सारे लोगों से बात करनी होती है. मैंने बंबई के चार-पांच सार्वजनिक अस्पतालों में जाना शुरू किया, लंबे समय तक मुझे नहीं पता था कि मैं कर क्या रही हूं. मेरे सीखने की गति उस समय एक तेज़ रफ़्तार की गाड़ी की तरह थी. मेरा दिमाग़ उन प्रेस विज्ञप्तियों पर आधारित ख़बरें लिखने से इंकार कर रहा था और मुझे कोई नई ख़बर मिल नहीं रही थी. कुछ समय के लिए तो मैं अटक सी गई थी.

और तभी मुझे मौका मिल गया. डॉ. ज़रीर उदवाडिया, (एक भारतीय पल्मोनोलॉजिस्ट, जिन्होंने टीबी के बारे में बेहतरीन शोध किया है) ने एक मेडिकल जर्नल में एक पत्र लिखा था कि मुंबई में टीबी के कुछ ऐसे मामले हैं, जो पूरी तरह दवा प्रतिरोधी थे. यानी दवाओं का उनपर कोई असर नहीं था. यह पहली बार था जब मैंने एक ऐसी समस्या देखी जिसके बारे में मैं सचमुच कुछ कर सकती थी. और इस तरह मैं पहली बार टीबी अस्पताल गई. तब बाकी पत्रकार वहां नहीं गए थे.

पत्रकारित में स्वास्थ्य को ‘सॉफ्ट’ बीट माना जाता था, है ना? अगर बीट को ‘सॉफ्ट’ माना जाए, तो एक पत्रकार के तौर पर यह आपको कैसे प्रभावित करता है?

जब मैं हर दिन लीगल रिपोर्टिंग कर रही थी, तो इसे बहुत गंभीरता से लिया गया था. और दैनिक स्तर पर लीगल रिपोर्टिंग करना दरअसल काफ़ी आसान है. आपको एक जगह जाकर जानकारी इकट्ठी करनी होती है और वापस आना होता है जो बहुत मुश्किल नहीं है. एक स्तर पर सीधा और आसान. आपको बस सटीक होना होता है, जोकि पत्रकारिता के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है [हंसते हुए]. हमारे साथी क्राइम रिपोर्टर, हम हेल्थ रिपोर्टरों से कहते थे कि आप लोग जनसंपर्क (पीआर) करते हैं, है ना? मैं इस बकवास को चुप कराते हुए कहती थी कि मैंने लीगल रिपोर्टिंग की है, समझे? क़ानून और अपराध से जुड़े मसलों पर पत्रकारिता करना एक जानी और बनी-बनाई प्रणाली में काम करना है. यह इतना मुश्किल नहीं है.

लेकिन उसमें काफ़ी मर्दाना व्यवहार है?

हां, अपराध रिपोर्टिंग के इर्द-गिर्द काफ़ी मर्दाना व्यवहार है. स्वास्थ्य रिपोर्टर आमतौर पर महिलाएं होती हैं. स्वास्थ्य रिपोर्टिंग करने पुरुष, जिन्होंने उंगलियों पर गिना जा सकता है, आमतौर पर एक उद्योग के रूप में दवा के क्षेत्र (फार्मा) को कवर करते है.

यह आपके काम को कैसे प्रभावित करता है?

मैं आपको एक उदाहरण देती हूं, जब मैं मुंबई में रिपोर्टिंग किया करती थी. होली के दिन आमतौर पर न्यूज़ रूम में कुछ नहीं होता. एक बार होली में, मुंबई के एक ख़ास इलाके में, बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगे. पहले तो किसी को समझ में नहीं आया कि माज़रा क्या है. फिर उन्हें पता चला कि एक ज़हरीला रंग मिला हुआ है और वह त्वचा के ज़रिए शरीर के भीतर जा रहा था. उस रंग के ज़हरीलेपन को ख़त्म करने की औषध (एंटीडोट) भी मिल गई थी, जिसे एक बड़े अस्पताल ने किसी तरह पहचाना. दूसरा अस्पताल यह समझ नहीं पाया. स्वाभाविक है लोगों के उपचार करने के तरीके अलग थे. एक-दो मौतें भी हो गईं.

जब यह सब चल रहा था, और मैं जिस अख़बार में काम रही थी, उसने पहले पन्ने पर इसे एक अपराध की ख़बर के रूप में छापने का फैसला किया. यह विशेष रंग उस क्षेत्र में क्यों वितरित किया गया, इसके बारे में कुछ साजिश थी. यह कोई ख़ास ख़बर नहीं थी. मुझे याद है कि तब मैंने ख़ूब बहस की थी.

मेरे लिए यह साफ़ था कि स्वास्थ्य की ख़बर पहले पेज पर होनी चाहिए. इतने सारे लोग प्रभावित हुए थे, लेकिन नहीं! वह अपराध की ख़बर थी, जो उस दिन छपी. मेरे पास ख़बर की एक स्पष्ट दृष्टि थी, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इंकार कर दिया. वे अपराध और राजनीति को प्राथमिकता देते हैं. हो सकता है कि कोविड ने उनमें से कुछ को बदल दिया हो, लेकिन अब भी अगर कोविड या राजनीति की कोई बड़ी ख़बर हो, तो राजनीति की बड़ी ख़बर पहले पेज पर जाती है. एक बहुत बड़ी दर्ज़ाबंदी है.

अगर आप अपने करियर के दौरान स्वास्थ्य पत्रकारिता के बारे में सोचती हैं, तो आपने इस महामारी से पहले क्या बदलाव देखे हैं? या क्या आपको लगता है कि जो भी बदलाव हुए हैं, वे महामारी के कारण स्वास्थ्य पत्रकारिता पर थोपे गए हैं?

मुझे लगता है कि संपादकीय विभाग निश्चित रूप से अब स्वास्थ्य को अधिक गंभीरता से ले रहा है. आज, कभी-कभी संपादकीय विभाग थोड़ा अति भी कर सकता है, जो कुछ भी कोविड आधारित है, भले ही वह महत्त्वपूर्ण न हो, उसे ले लो. रिपोर्टर भी ज़्यादा सोचना पसंद करते हैं. वे असमानताओं को अधिक देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि कैसे यह प्रणाली विभिन्न लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार करती है और गरीबों को किस रूप में देखती है. मुझे ठीक से नहीं पता कि मेरी रिपोर्टिंग के दूसरे या तीसरे वर्ष में मेरे ज़ेहन में कुछ ऐसा था भी या नहीं. यकीनी तौर पर मैं यह कह नहीं सकती हूं . या यह दिल्ली है [जहां मैं अभी काम करती हूं] जहां बहुत सारे संगठन पत्रकारों को विचारों और सिद्धांत पर आधारित इनपुट और संदर्भ मुहैया कराते हैं.

अगर हम 16 दिसंबर 2012 के सामूहिक बलात्कार के बाद का एक ख़ाका खीचें, तो अख़बार अचानक एक साल तक बलात्कार की रिपोर्टिंग से भरे होते थे, लेकिन उनमें किसी भी तरह से लैंगिक भेदभाव या यहां तक कि महिलाओं के जीवन के बारे में कोई सोच या फ़िर बहस नहीं थी. ठीक वैसी ही यौन हिंसा की ख़बरें छपती रहीं बिना किसी तरह की सोच या विमर्श के. अब, जब आप अख़बार पढ़ती हैं, या आप सामान्य रूप से ख़बरों पर गौर करती हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि तमाम स्वास्थ्य रिपोर्टिंग केवल कोविड पर केंद्रित है?

मुझे नहीं लगता कि यह उतना संकीर्ण है, जितना 16 दिसंबर के बाद था. मुझे लगता है कि लोगों का इस बारे में नज़रिया बदला है. मुझे यह भी लगता है कि स्वास्थ्य पत्रकारों ने कदम आगे बढ़ाया है. लोग वर्ग के प्रति अधिक संवेदनशील हुए हैं. उदाहरण के लिए, मैंने मेरठ के एक अस्पताल के बारे में एक ख़बर पढ़ी. रिपोर्टर को पता चला था कि अस्पताल एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां मरीजों को अपनी खाट खुद लानी पड़ती है. हो सकता है कि वे किसी प्रकार की संवेदनशीलता के प्रति अभ्यस्त न हों, लेकिन यह रिपोर्टिंग लोगों के अनुभव को और अधिक दर्शाती है. यह और भी बेहतर हो सकता है. मुझे लगता है, इस साल लोगों ने इतना कुछ भुगता है कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है. यही वह बात है, जो बदल गई है.

आपने कहा कि क़ानून से जुड़ी पत्रकारिता के तौर तरीके बहुत स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से चलते हैं. लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आपको ख़ुद को यह सिखलाना, यहां तक कि पहचानना, होगा कि बड़ी तस्वीर के भीतर क्या है. अपने करियर के दौरान आपने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बारे में क्या सीखा?

मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उस वक़्त मुझे इस बात का आभास ही नहीं था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) क्या बला होती है. मैं सबकुछ धीरे-धीरे सीख रही थी. मेरा मतलब है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो होती रहती हैं. और

ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनपर सरकार पैसा ख़र्च करती है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं. जैसे बिहार में कालाजार है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा. यह आपके ध्यान में तब आ सकता है जब आपको पता चलता है कि वे कालाजार और काले कवक (fungus) के लिए एक ही दवा का उपयोग करते हैं. या सरकार मणिपुर में कोई होम्योपैथिक दवा दे देती है, और किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता. यह सब बहुत ही बेतरतीब है.

कोई व्यवस्था नहीं है. और जो कुछ भी थोड़ी बहुत व्यवस्था उपलब्ध है, वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, पीएचसी (PHC), यूपीएचसी (UPHC) के तहत है. बाकी? कहीं भी कुछ भी हो सकता है.

शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है. दिल्ली आने के बाद मैंने इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझा है. बंबई में काम करते हुए मुझे शायद यह समझ में नहीं आता क्योंकि वहां की बीएमसी काफी अच्छी है.

जहां तक ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था का सवाल है, आपको पता है कि एनएचएम (NHM) के तहत एक पीएचसी (PHC) है या आशा कार्यकर्ता यह काम करेगी. शहरी स्वास्थ्य प्रणाली की एक बड़ी गड़बड़ी यह है कि यह पूरी तरह से निजी अस्पतालों द्वारा संचालित है. पूरा शहरी ग़रीब तबका स्वास्थ्य सेवाओं से पूरी तरह महरूम है. दरअसल किसी को भी यह नहीं पता कि क्या हो रहा है. दिल्ली में, हमारे पास कांटेक्ट ट्रेसिंग का कोई ज़रिया नहीं था. इसका एक कारण है, क्योंकि यहां कोई एकीकृत प्रणाली नहीं है. एक नगर निगम में एक केंद्र सरकार का अस्पताल है. दूसरे में राज्य का सरकारी अस्पताल है. कुछ स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्षेत्र राज्य द्वारा चलाए जाते हैं. जबकि कुछ अन्य केंद्र सरकार द्वारा. कोई एकरूपता नहीं है. अगर, कुछ मायनों में, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है, तो शहरों की हालत और भी बदतर होती है. क्योंकि आप इलाज तो करवा सकते हैं, लेकिन रोकथाम और नियंत्रण को लेकर यह पूरी तरह अस्त-व्यस्त है, पगलाए हुए.

कम फंडिंग और मैनपावर नहीं होने जैसी अन्य सभी समस्याओं के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसकी कोई व्यवस्था या तरीका ही नहीं है.

यह प्रणाली इस विश्वास पर टिकी है कि लोग अपना ख्याल रख ही लेते हैं. ज़्यादातर ऐसा ही है. यदि आप अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो उनका रवैया 'हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं' वाला होता है. लेकिन यह ज़्यादातर इस विश्वास पर चलती है कि चीज़ें बस हो जाती हैं या चीज़ें ठीक हो जाती हैं. हमारे प्रयास या दख़लअंदाज़ी से बहुत कम कुछ बदलता है.

आप सार्वजनिक स्वास्थ्य को कैसे परिभाषित करेंगी?

लोगों को लगता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य ज़्यादातर इलाज के बारे में है, लेकिन यह सामान्य सेहत और रोकथाम के बारे में बहुत कुछ है. इसमें स्वाभाविक रूप से, टीकाकरण जैसी बातें शामिल हैं. लेकिन इसमें, जैसाकि आपको मालूम है, एक नियमित जांच, लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में बताना या आपको अपना ख्याल रखने के लिए शिक्षित करना आदि जैसी बातें भी हैं.

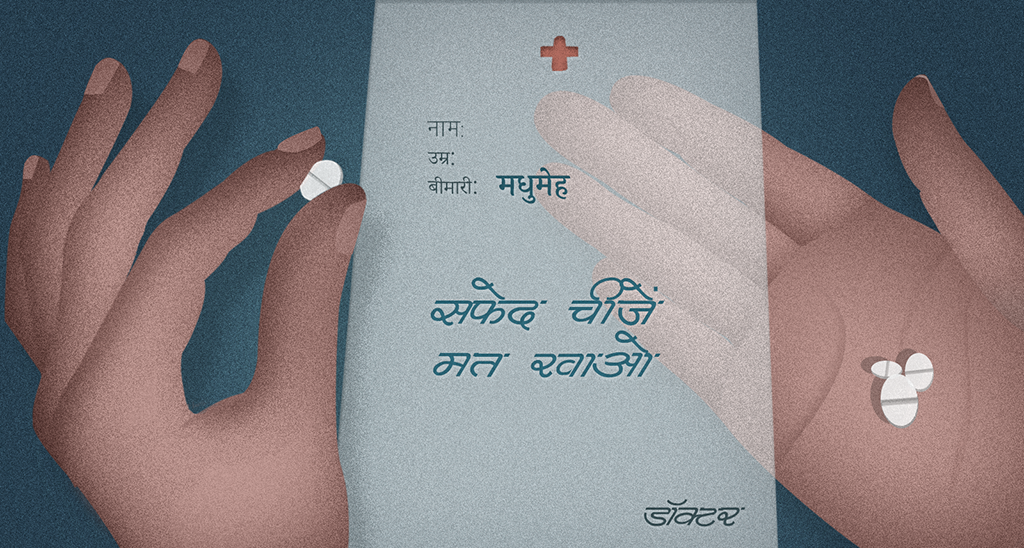

दक्षिण या यहां तक कि पंजाब में, सार्वजनिक अस्पतालों में, रक्तचाप (बीपी) और मधुमेह (शुगर) और कैंसर के लिए अधिक जांच होती है, इसलिए व्यक्ति इसके लिए ज़ल्दी से ज़ल्दी अस्पताल पहुंच जाता है. अन्यथा एक आदमी आमतौर पर अपने शुगर की जांच तभी करवाता है, जब वह वाकई बीमार होता है. जब हम जैसे लोगों को मधुमेह होता है, तो घर पर कोई होता है जो हमें यह बताता है कि आप अपना ब्लड शुगर चेक करें और अस्पताल जाएं. यह वास्तव में गरीब लोगों के लिए नहीं होता है. हक़ीकत में मैंने देखा है कि लोग कैसे सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों से बात करते हैं. डॉक्टर उस आदमी से, जिसे मधुमेह है, कहता है कि इन तीन चीज़ों को मत खाओ – सफ़ेद चीज़ें, चीनी, और भी कुछ. तीन मिनट में ही डॉक्टर ने सब कुछ जैसे उगल दिया और इस बेहद जटिल बीमारी की वजह से मरीज़ को अपने जीवन में क्या बदलाव लाने हैं इस बड़े सवाल का जवाब उसे नहीं मिलता है.

लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आता? उन्हें बुरा क्यों नहीं लगता कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है? मुझे नहीं पता कि हमें लोगों को इस बारे में कैसे बताना चाहिए. यह विचार कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान सिर्फ़ अपने दम पर नहीं रखना है, बल्कि आपको राज्य से सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए. नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा.

आपके मुताबिक एक अच्छी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के काम करने के संकेत क्या होते हैं?

वैसे तो अब ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैंने केरल में एक अच्छी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को महसूस किया है.

एक रिपोर्टर के तौर पर मैं आपको बता सकती हूं कि इसके संकेत क्या हैं. और यह सिर्फ़ इतना है कि लोग योग्य हैं. चूंकि

मैं इतने लंबे समय से टीबी पर काम कर रही हूं, मेरे पास ऐसे सवाल हैं जिनकी वे आमतौर पर उम्मीद नहीं करते हैं. मेरे दिमाग में यह कोई साधारण कहानी नहीं है. मैं उस गहरी खाई की तह तक गई हूं. केरल में उनके पास मेरी हर बात का जवाब था. चाहे वह राज्य का अधिकारी की क्यों न हो, उन्हें पता था कि क्या करना है.

और ऐसा भी नहीं था कि वे पांच बजे के बाद भी काम कर रहे थे. रिपोर्टिंग शाम क़रीब पांच बजे ख़त्म होनी थी [हंसते हुए]. वे बहुत कुछ जानते थे. वे जिस भी समय में काम कर रहे थे, वे बहुत ही कुशल थे. वे ठीक-ठीक जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं. वे व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहे थे. वे अपने तरीके से कुछ नया करने और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे. और टीबी उनकी सबसे बड़ी चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी वे इस पर काम करना चाहते हैं.

तो आपकी नज़र में यह प्रणाली केरल में क्यों काम करती है?

मुझे भी इसके बारे में ताज्जुब होता है. एक ख़बर के सिलसिले में मैं वहां किसी से बात कर रही थी. उन्होंने मुझसे कहा, “केरल की महिलाओं के बच्चे कभी पीएचसी में नहीं पैदा होंगे.” वे हंस रहे थे. मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, “वे बेहतर की उम्मीद करती हैं. वे ज़िला अस्पताल जाएंगी और वहां प्रसव कराएंगी. एक और उल्लेखनीय जगह है!

कश्मीर. सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था वहां वास्तव में काम करती है. इस व्यवस्था को वहां इतनी अच्छी तरह काम करते देखकर मैं हैरान थी. कश्मीर में, ज़ाहिर तौर पर कोई निजी अस्पताल में नहीं जाता है. वैसे भी, वहां निजी अस्पताल बहुत ज़्यादा नहीं हैं (केरल के उलट, जहां कई हैं). अमीर लोग भी, सभी सरकारी अस्पतालों में जाते हैं. उनके सभी अच्छे डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में हैं.

उनका अच्छी तरह से ख्याल रखा गया है, वे योग्य हैं. यात्रा करना, ज़िला अस्पतालों तक पहुंचना भले ही मुश्किल हो सकता है. और यह सब [अगस्त 2019] लॉकडाउन के एक महीने बाद. यह हैरतअंगेज़ था.

आपने टीबी के संदर्भ में उसकी तह तक जाने की बात की. पत्रकारों ने इस महामारी के दौर में काम किया है. ज़ाहिर है कि वे इस देश और यहां की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा के बारे में जानेंगे. एक तरह से वे इस युद्धकाल में सीख रहे हैं. लेकिन आपके लेखों को पढ़कर जो हमें समझ में आया है, उसके हिसाब से टीबी के खिलाफ़ जंग जारी है. बात बस इतनी सी है कि लोग इसे भूल गए हैं. या नाटक कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है. क्या वो सही है?

चाहे बात टीबी की हो या मलेरिया की. कहानी एक जैसी ही है.

टीबी के संदर्भ में आपने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बारे में क्या सीखा?

क्या आपको पता है कि टीबी के साथ हमारी सबसे बड़ी समस्या इसका दवा प्रतिरोधी होना है. यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं सोच रही हूं और लिख रही हूं.

सिस्टम में विशेष रूप से टीबी को लेकर लोग इलाज के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की शरण में जाते थे. लेकिन यह क्या करता है? अगर आप ग़रीब हैं और आपको यह बीमारी है, और आप यह कहते हैं कि यह दवा कारगर साबित नहीं हो रही है, तो वे आपकी बात पर यकीन ही नहीं करेंगे. या अगर आप यह कहते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट या फ़िर दूसरी समस्याएं हो रही हैं, तो वे आपकी बात नहीं सुनेंगे.

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली आपके अपने वजूद को नकारने का काम करती है. और यह टीबी में एक बहुत बड़ी समस्या है. इसने जो किया है वह यह है कि इसने इतने सारे रोगियों पर अविश्वास किया है कि इसका वास्तव में नतीजा यह हुआ कि लोग बिना सोचे समझे इस डॉक्टर से उस डॉक्टर के पास भटकने लगे हैं. और इसने बीमारी को दवा प्रतिरोध की ओर, और भी धकेल दिया है.

इस मामले में, व्यवस्था का रवैया एक मशीन की तरह है. हम चीज़ों को सिर्फ़ एक ख़ास तरीके से ही करेंगे, क्योंकि यह काग़ज पर वैज्ञानिक है. लेकिन आप जो देखते हैं या महसूस करते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे. इस रवैये ने मरीज़ों को स्वस्थ नहीं होने के लिए दंडित किया है. टीबी के इलाज से ठीक होने की दर बहुत अच्छी नहीं है. यह एक अहम मुद्दा है. लेकिन इसके अलावा सरकारी तंत्र में जाना आसान नहीं होता, हर चीज़ के लिए इतनी बार वहां जाना.

यह आपके टीबी जांच के नकारात्मक होने जितना आसान हो सकता है. ठीक वैसे ही जैसे कोविड के मामले में हो रहा है. आपकी जांच के नतीजे नकारात्मक हो सकते हैं. आपमें कई स्थायी लक्षण हैं, लेकिन वे आपकी जांच नहीं करेंगे. कोविड में कई मरीज़ों के साथ ऐसा था कि नेगेटिव रिपोर्ट आने पर भी लक्षण पूरे दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन इलाज़ नहीं किया गया. व्यक्ति जिस चीज़ से गुज़र रहा है, उसकी पूरी उपेक्षा करना एक सबसे बड़ी समस्या है.

जैसे अभी, लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों में टीका लगवाना पसंद कर रहे हैं. जैसे मेरी मां को चाय वगैरह सब कुछ दिया गया. मैं यह नहीं कह रही हूं कि लोगों को चाय बिस्किट मिलनी ही चाहिए. [हंसते हुए] यह सिर्फ़ लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका है क्योंकि वे जानते हैं कि आप एक अधिक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं. ऐसा लगता है कि टीबी के साथ ऐसा नहीं होता है. आप एक ख़ास तरह की नीरस और निरर्थक प्रक्रिया, एक ख़ास तरह की मशीन, में हैं. आपको उस ख़ास तरीके से ठीक होकर बाहर आना होगा. अगर आपको और कोई समस्या है, तो आप बेकार हैं. बस आप अपने भरोसे हैं. ऐतिहासिक रूप से टीबी के साथ हमारी प्रणाली ने बहुत ही यांत्रिक रवैये से रोगियों को दंडित किया है.

मैं दूसरी लहर को महसूस करती हूं, लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ सोच रहे हैं. शहरी क्षेत्रों में भी लोगों को एहसास हुआ कि वे सरकार पर बहुत निर्भर हैं. देश के ग्रामीण इलाकों में यह सच्चाई और समझ बिल्कुल स्पष्ट थी.

इतने लंबे समय से लोगों से अपेक्षा की गई कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान ख़ुद रखें कि, लोग सरकार से इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वे संकट को रोकने का काम करें, न कि सामान्य समय में कुछ बदलाव लाने का. आप अपने भरोसे हैं, हम इस विचार के बेहद अभ्यस्त हैं.

क्या इस महामारी के दौरान कुछ भी ऐसा है जो काम आया हो? पहले से मौजूद प्रणाली का कोई तत्व?

आशा कार्यकर्ता. पहली लहर में और अब टीकाकरण के लिए. लोगों की एकमात्र सेना जो सिर्फ़ निवारण करने के लिए है. लोगों को टीका लेने और बीमार होने पर उन्हें अस्पताल जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए. यह एक उल्लेखनीय बात है. और वे ऐसा तब भी कर रही हैं, जबकि उन्हें उनका वेतन नहीं दिया जाता है.

मुझे याद है जब वे कंटेनमेंट जोन बना रहे थे. जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना, तो मैंने सोचा, 'यह काम करेगा कौन?' मैंने इसके बारे में एक मिनट के लिए सोचा और मेरे जेहन में तुरंत कौंधा, ‘उफ्फ लानत है! यह काम तो आशा कार्यकर्ताओं के ज़िम्मे आना ही है और उनके पास तो मास्क भी नहीं है.’

आशा कार्यकर्ताओं को हमेशा कठिन संवाद से निपटना होता है. उनमें संवाद करने की ज़बरदस्त क्षमता होती है. उन्हें भीड़ को संभालना होता है. उन्हें सीएए आदि के दौरान कोविड सर्वेक्षण करना पड़ा था. पुलिस के पास लाठियां हैं. इन महिलाओं के पास तो कुछ भी नहीं है. वे सिर्फ़ लोगों से बात कर रही हैं.

आशा कार्यकर्ता प्रणाली की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ में हुई. एनएचएम के एक अंग के रूप में इसकी कल्पना चाहे जिसने भी की थी…यह बहुत ही बढ़िया है. यह निवारक स्वास्थ्य देखभाल कार्यों का एक विशेष अंग है. लोगों की एक सेना, जो समुदाय के बीच जाकर यह काम कर सकती है. बस उनका बेहतर तरीके से ख्याल तो रखा जाए.

इस लेख का अनुवाद जितेन्द्र कुमार ने किया है. वे स्वतंत्र पत्रकार, लेखक एवं अनुवादक हैं.