अपराध संस्करण पर काम करते हुए हमें कई बार ‘जेल या कैद (कार्सरैलिटी)’ शब्द सुनने को मिला. नारीवादी और सामाजिक न्याय समर्थकों ने ‘निगरानी’ को जेल के संदर्भ में ही नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसकी उपस्थिति और इन दोनों जगहों के बीच की कड़ियों को भी खोलने का काम किया है.

हम भी इस बारे में सोचने कि कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारी ज़िंदगियां भी ‘कार्सरैलिटी या कैद’ के सिद्धांतों से संचालित होती हैं? क्या बंदिश, निगरानी और दंड इसका प्रतिनिधित्व करते हैं? और सार्वजनिक स्थानों में होने वाली हिंसा हमारे जीवन में ‘कैद’ के तर्क को मज़बूत करने में किस तरह की भूमिका निभाती है?

महुआ बन्धोपाध्याय अपने शोध लेख ‘कार्सेरल कल्चर इन कंटेम्पररी इंडिया (समकालीन भारत में जेल संस्कृति) में एक शब्द का इस्तेमाल करती हैं ‘कार्सरेल स्पिलओवर’ यानी जेल की दीवारों को लांघती हुई हिंसा. महुआ इसे कुछ इस तरह परिभाषित करती हैं:

“हिंसा जब हमारे सामाजिक रिश्तों, हमारे रोज़मर्रा के व्यवहार का हिस्सा बन जाती है तब समाज की नज़र में अवांछित और पथभ्रष्ट लोगों को नियंत्रित करने की तकनीक के रूप में हिंसा के लिए जेल, लॉकअप या यातना घरों जैसी जगहों की ज़रूरत नहीं रह जाती है. इसका मतलब है कि अब इसे सड़कों पर भी किया जा सकता है – जो कि ‘आज़ाद या स्वतंत्र जगहों’ का प्रतीक होती हैं. ऐसी जगहें जहां लोग खुद को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं. इन आज़ाद जगहों पर हिंसा का प्रयोग, कुछ खास लोगों के लिए एक तरह का ‘कार्सरल स्पिलओवर’ (कैद की भावना का फैलाव) है, और यह समूह कौन हैं, इसकी परिभाषा लगातार बढ़ रही है.”

क्या ऐसे ‘कार्सरल स्पिलओवर’ या कैद की भावना का विस्तार हमारे आस-पास भी मौजूद है? जहां हम रहते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं या देखभाल के लिए जाते हैं? ये ‘आज़ाद जगहें’ कौन सी हैं और किसके लिए ये वास्तव में स्वतंत्र हैं? इस विस्तार को समझने के लिए हम लेख, फिल्मों, पत्रों और संगीत का सहारा लिया ताकि रोज़मर्रा में शामिल ऐसी जगहों की सूची बना सकें और जान सकें कि कैसे कैद की यह भावना चुपचाप लेकिन गहराई से हमारे जीवन के हर हिस्से में अपना असर दिखाती है.

1

रिहायशी इलाके

नारीवादी अध्ययन में घर और परिवार के ढांचे में ‘निगरानी’ और ‘नियंत्रण’ के मुद्दे को गहराई से समझा गया है लेकिन यह घर या परिवार से बाहर की जगहों तक कैसे फैलता है, खासकर उन शहरी रिहायशी इलाकों में जहां कौन सी जगह ‘भीतर’ है और क्या ‘बाहर’ यह घोर राजनीतिक और सत्ता की भावना से भरा है. रिहायशी इलाकों में स्थित कॉलोनियों के गेट के अंदर, एक ऐसी जगह होती है जो सार्वजनिक होते हुए भी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं होती, जो अक्सर जाति, वर्ग और जेंडर के आधार पर नियंत्रण का स्थान होती है. असल में यह परिवार के भीतर में होने वाले नियंत्रण का ही विस्तार है जो एक बड़े समुदाय को नियंत्रित करने तक फैला होता है.

राधिका राधाकृष्णन ने आरडब्ल्यूए (रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) द्वारा की जाने वाली निगरानी पर खुलकर बात की है. आरडब्लूए, असल में कॉलिनियों के भीतर ऐसी जगहें हैं जो इन स्थानों का प्रबंधन करती है:

“CCTV के ज़रिए जो डेटा इकट्ठा किया जाता है वह सिर्फ आरडब्ल्यूए अधिकारियों और प्रमुखों के लिए ही उपलब्ध होता है और इसका इस्तेमाल ‘बाहरी लोगों’ की निगरानी के लिए किया जाता है. सोसाइटी के गेट के बाहर लगे कैमरे इस बात को इंगित करते हैं कि कौन इस जगह का हिस्सा है और किसे यहां से बाहर रखा जाना चाहिए. कोविड महामारी के दौरान हाशिए पर खड़े लोगों को महामारी फैलाने वाले के रूप में चिन्हित कर उनपर और ज़्यादा कड़ी निगरानी रखने का काम किया गया. इस निगरानी का सबसे ज़्यादा असर उन घरेलू कामगारों पर पड़ा जिन्हें पहले से ही इन जगहों में भीतर आने से रोका जाता रहा है.”

‘आई टूक अल्लाह नेम एंड स्टेप्ड आउट: बॉडिज़, डेटा एंड एम्बेडिड एक्सपिरियंस ऑफ सर्विलेंस एंड कंट्रोल डूरिंग कोविड 19 इन इंडिया’ (मैंने अल्लाह का नाम लेकर कदम बाहर रखा: COVID-19 के दौरान भारत में डेटा, निगरानी और नियंत्रण के अनुभव) लेख से.

2

मनोरोगी क्लिनिक

लेखक साइबा वर्मा कश्मीर के एक मानसिक स्वास्थ्य वार्ड के बारे में बारीकी से बताती हैं. अपनी किताब ‘द ऑक्युपाइड क्लिनिक ‘की शुरुआत में ही वो इस जगह के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लिखती हैं कि ‘उन्हें चिकित्सीय देखभाल और जेल जैसी जगहों के बीच काफी समानताएं दिखाई देती हैं.’ किताब में साइबा इसे रेखांकित करती हुई लिखती हैं:

“यहां पर ज़िंदगी OPD के मुकाबले ज़्यादा सतर्कता से संचालित होती है. कुछ लोग यहां इसलिए हैं क्योंकि उनकी स्थिति इतनी गंभीर है कि उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ता है; बाकी की हालत ठीक हो चुकी है, लेकिन वे घर नहीं लौट सकते क्योंकि उनका परिवार इस काबिल नहीं है कि उनकी देखभाल कर सके, और कुछ मामले ऐसे हैं जहां परिवार ने उन्हें छोड़ दिया है. बहुत समय से मैं दोपहर का समय महिलाओं के इस बंद वॉर्ड में बिता रही हूं ताकि मैं उनके साथ एक रिश्ता बना सकूं. यहां लगभग एक दर्जन मरीज़ और उनकी देखभाल करने वाली दो “वॉर्डन” – असमा जी और हलीमा जी – हैं. हालांकि यह अस्पताल रोज़ की तारीख में ओपीडी में आने वाले मरीज़ों, जो कि सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पर आधारित हैं पर ज़्यादा ज़ोर देता है. लेकिन एक मानसिक आश्रय घर के रूप में स्थापित इसका अतीत अब भी इसके साथ जुड़ा है. यहां मरीज़ और उनकी देखभाल करने वाले, कैदी और वॉर्डन की तरह ज़्यादा प्रतीत होते हैं.

हर दिन, हम एक जैसी दिनचर्या से गुज़रते हैं. सुबह 11 बजे लंच होता है. दिन में केवल दो बार मरीज़ों को वॉर्ड से बाहर जाने की अनुमति होती है, लंच का समय उसमें से एक है. कभी-कभी, अगर मौसम अच्छा होता है, तो वॉर्डन उन्हें बाहर घास पर बैठने और थोड़ी धूप का आनंद लेने देती है – यह अंदर की सस्ते फिनायल और नैपथलिन की गोलियों के गंध में डूबे कंबल, जो हवा में सूखने के लिए टंगे रहते हैं, से थोड़ी राहत देता है. 12:05 तक, सभी वापस अपने बिस्तरों में होते हैं और अपनी दवाओं का इंतज़ार करते हैं. कभी-कभी काउंसलर मरीज़ों के लिए मनोरंजक गतिविधियां करवाते हैं, पर ये कभी-कभार ही होता है. दिन एक-दूसरे में मिल जाते हैं, बीतते हुए समय का एहसास सिर्फ किसी सलवट की तरह महसूस होता है.”

– साइबा वर्मा की किताब ‘द ऑक्युपाइड क्लिनिक’ से एक अंश

3

डिजिटल

मिशेल फूको, सामाजिक विचारक जेरेमी बेंथम द्वारा सुझाए गए मीनारनुमा आकार की एक जेल की परिकल्पना का विश्लेषण करते हैं. अपनी-अपनी मौलिक एवं महत्त्वपूर्ण किताब ‘डिसिप्लिन एंड पनिश’ (अनुशासन एवं सज़ा) में वे जेरेमी द्वारा सुझाई गई इस जेल के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि इसके केंद्रीय टावर से एक गार्ड चारों ओर से कैदियों पर नज़र रखता है. इसकी सबसे बड़ी खूबी या ताकत इसके एकतरफा निगरानी में है – जिसके केंद्रीय टावर में बैठा व्यक्ति हर किसी को देख सकता है, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता. जेल में बंद कैदियों को इस बात का अहसास हमेशा रहता है कि कोई उन्हें देख रहा है.

कुछ ऐसे ही आज के डिजिटल दौर में हमेशा ‘देखा जाना’ एक सच्चाई है, जिसे हम शायद स्वीकार करते हैं. लेकिन, ठीक इसी समय हम भी लगातार दूसरों को ‘देख रहे होते’ हैं. तो, क्या हम कह सकते हैं कि हममें से हर कोई उस केंद्रीय टावर में रहता है जिसके चारों ओर एक आभासीय सर्विलेंस वाला मीनारनुमा आकार लगातार चक्कर लगा रहा होता है – जो जितना हमें देख रहा है उतना ही हम उसे देखते हैं?

निर्देशक दिबाकर बैनर्जी की फिल्म “एलएसडी 2” में दिबाकर इस दो-तरफा रिश्ते को उभारने की कोशिश करते हैं – जहां हम देखते भी हैं और देखे भी जाते हैं. फिल्म में तीन कहानियां हैं जो डिजिटल की अलग-अलग दुनियाओं से जुड़ी हैं, लेकिन एक-दूसरे में भी गुत्थमगुत्था हैं. एक है लाइव स्ट्रीम की जा रही रियलिटी टीवी शो और ज़ूम मीटिंग्स का शोर, दूसरी कहानी में एक छोटा यूट्यूब चैनल और वीडियो कॉल्स की दुनिया है तो तीसरे में एक किशोर की गेमिंग की आभासीय दुनिया है. इन कहानियों में फिल्म हमारे इस समय की ‘डिजिटल आंख’ के साथ हमारे परस्पर रिश्ते पर सवाल उठाती रहती है. यह आंख, जो हमें अपने बारे में कहने, जुड़ने, और कुछ नया गढ़ने की आज़ादी देती है, वही आंख हमें लगातार देखती भी है. इस तरह, यह हमारी पहचान को भी ‘आकार’ देती है.

फिल्म के बारे में बात करते हुए दिबाकर आभासीय कैद के बारे में बात करते हैं:

“इंटरनेट हमें एक तरह की आज़ादी देता है. आभासी दुनिया में हम वह बन सकते हैं जो हमारी फंतासी है, लेकिन जब हम अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ते हैं और फिर उसे बेचने की कोशिश करते हैं, तब हम इसमें फंस जाते हैं. यह आज़ादी के बिलकुल विपरीत है.”

इसी मीनारनुमा आकार के जेल के सिद्धांत को भारत में डिजिटल के संदर्भ में रखकर देखते हुए आपराधिक न्याय एवं पुलिस जवाबदेही पर आधारित एक स्वतंत्र परियोजना (सीपीए प्रोजेक्ट) ने इसे जाति के संदर्भ में देखने की कोशिश की है. सीपीए प्रोजेक्ट की शुरुआत असल में मुकदमेबाज़ी, अनुसंधान और क्षमता निर्माण हस्तक्षेप के रूप में की गई थी, जो जातिवादी पुलिसिंग और आपराधिक कानूनी प्रणाली द्वारा हाशिए के समुदायों के अपराधीकरण को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है.

इस प्रोजेक्ट और उनके प्रयासों से जो बात सामने आती है वह यह है कि “जातिगत डिजिटल डेटा का उपयोग हाशिये पर रहने वाले लोगों के लिए, खासकर पिछड़ी जातियों के लिए निगरानी परियोजना को मज़बूत करने का महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहा है.”

दार्शनिक मिशेल फूको के आधुनिक समाजों के विश्लेषण के आधार पर, जहां अनुशासन को एक खास तरीके से क्रियान्वित किया जाता है और सत्ता को पुनःस्थापित करने का काम किया जाता है. इस विचार को धारणा को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो इस प्रोजेक्ट की दलील जो एक चिंताजनक प्रवृत्ति के इर्द-गिर्द घूमती है. इस प्रोजेक्ट के अनुसार जब सर्वेक्षण जैसे उपकरण, असीमित निगरानी प्रौद्योगिकियों के साथ जोड़े जाते हैं, तो “डिजिटल जाति पैनऑप्टिकन” नामक एक प्रक्रिया को जन्म देते हैं.

हाल ही में तेलंगाना पुलिस द्वारा किए जा रहे सर्विलेंस के मामलों को अगर देखें तो पुलिस के डिजिटलीकरण, उपनिवेशवाद और जाति के मेल को और पक्का करते हैं. हम “ब्राह्मणवादी पुलिसिंग” शब्द का उपयोग एक हिंसक रूप से थोपी गई विचारधारा के संदर्भ में करते हैं, जो जाति की व्यवस्था में ब्राह्मणों को शुद्धता के प्रतीक के रूप में स्थापित करती है और इसमें उपनिवेशवाद के यूजेनिक (वंशविज्ञान आधारित) सिद्धांतों को भी शामिल करती है. इस प्रकार की पुलिसिंग अपनी पहुंच केवल सार्वजनिक स्थानों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के दैनिक जीवन में भी गहराई से प्रवेश करती है.

4

हॉस्टल

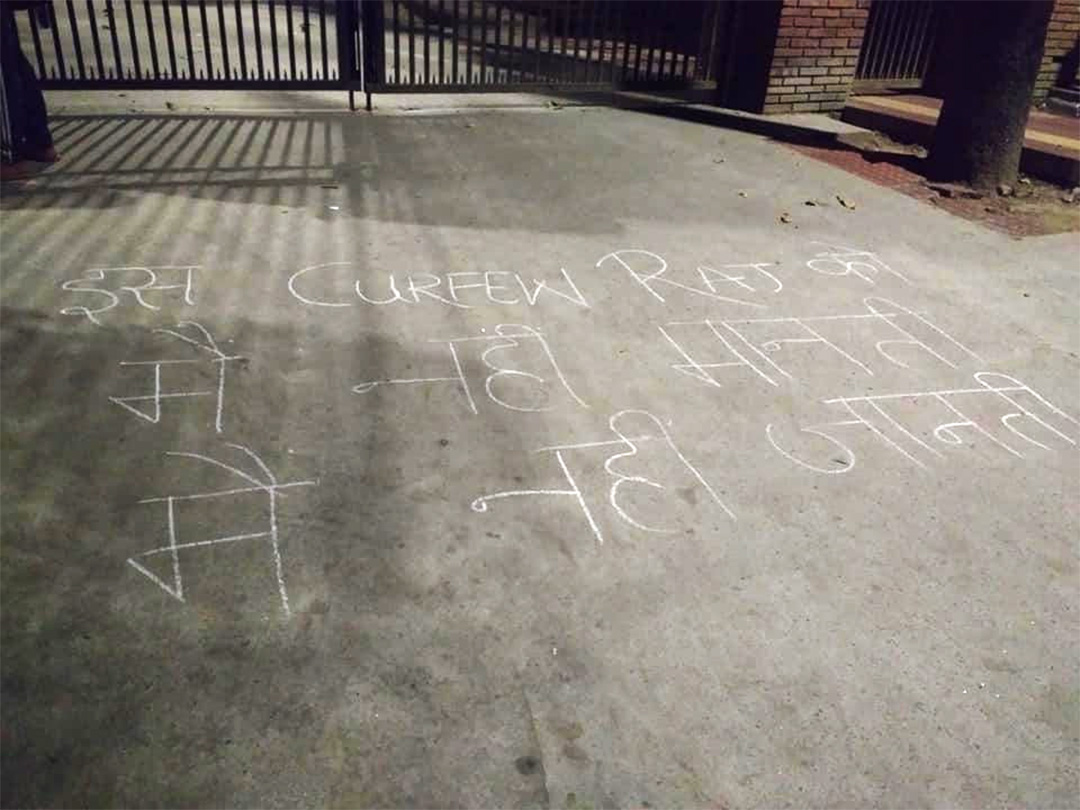

एक बहुत पुरानी दकियानुसी सोच है कि ‘औरत की जगह घर की चार दीवारी के भीतर है’ और लड़कियों या महिलाओं के हॉस्टल इस सोच को ही बढ़ावा देने का काम करते हैं. अक्सर ये निगरानी और नियंत्रण का स्थान होते हैं. हॉस्टल, जो कि किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय जैसी संस्था से जुड़े होते हैं, वहां नियंत्रण बहुत ही ठोस और आधिकारिक रूप में सामने आता है. सख्त नियम और आने-जाने के समय पर कर्फ्यू, ये खासकर लड़कियों या महिला विद्यार्थियों के लिए होते हैं.

2018 में जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाली महिला विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के कुलपति को लिखे एक खुले पत्र में जेंडर आधारित पाबंदियों पर खुलकर अपनी निराशा जताई. उन्होंने पत्र में लिखा:

“किसी भी विश्वविद्यालय का उद्देश्य सभी के लिए बराबरी का माहौल बनाना होता है ताकि विद्यार्थियों के विकास को बढ़ावा मिल सके. लेकिन, जिस तरह विश्वविद्यालय और उससे बाहर शहर तक हमारी पहुंच; लड़कों के मुकाबले अधिक नियंत्रित होती है, वह हमारी आज़ादी को सीमित करता है और हमारे पुरुष साथियों के मुकाबले हमारे अनुभवों को संकुचित करता है. हॉस्टल के नियम अक्सर हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम छात्र हैं या किसी जेल के कैदी, जहां हर समय हमारी गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है. उदाहरण के लिए, महिला छात्रों के लिए हर दिन रोल कॉल होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर छात्रा हॉस्टल में मौजूद है. पुरुष छात्रों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है. जब हमें हॉस्टल से बाहर जाने के लिए अपने स्थानीय अभिभावक से अनुमति लेनी पड़ती है, तो इससे हमारी अपनी एजेंसी और सम्मान का एहसास खत्म हो जाता है. यह उस दौर की याद दिलाता है, जब महिलाओं को केवल घर के भीतर ही सीमित रखा जाता था और उन्हें केवल सजावट का सामान समझा जाता था.”

5

कोटा फैक्ट्री

न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन के लिए लिखे एक लेख में मानसी चोकसी ने कोटा के कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्रों की ज़िंदगी का वर्णन किया है. ‘क्रैम सिटी’ शीर्षक से इस लेख में मानसी उन विद्यार्थीयों के बारे में बताती हैं जो देश के कोने-कोने से यहां आते हैं, ताकि IIT-JEE और NEET जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर सकें.

मानसी लिखती हैं, “कभी न खत्म होने वाली पढ़ाई के घंटे, छूटे हुए जन्मदिन और परिवार के साथ बिताए लम्हें, निराशा का दंश, पीछे छूटी हुई दोस्तियां, शौक, ताजी हवा और जवान होने का अनुभव – यह सब मिलकर कोटा को एक प्रेशर कुकर जैसा बना देते हैं. नई दोस्तियों में भी एक दूसरे का प्रतिद्वंदी होने का डर. फिल्म देखना मतलब अपने भविष्य को बर्बाद करना. अंत में, यह बेरहम प्रतियोगिता का माहौल छात्रों को हदों को पार करने की तरफ धकेल देता है.”

इस लेख के लिए जिशान ए लतीफ ने बहुत सारी तस्वीरें ली हैं. उनके द्वारा खींची गई तस्वीरों की शृंखला में हम छात्रों द्वारा दीवारों पर कई तरह की लिखावट को देखते हैं – अपने कमरे की दीवारों पर फॉर्मूलों से लेकर कोटा के मंदिर की दीवारों पर दुआओं और इच्छाओं तक. गोविंद (ऊपर दी गई तस्वीर में) कहता है, “अपने चारों ओर पढ़ाई से जुड़ी समाग्री को रखने का मतलब है कि मैं अपने अच्छे नतीजे की कल्पना कर रहा हूं.” उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हर कोना, तकिए के नीचे रखी अलार्म घड़ी से लेकर इन दीवारों पर लिखी इबारतें, सब विद्यार्थियों के उन खामोश सपनों को बयां करती हैं जिन्हें कोटा की तंग गलियों से बाहर निकलकर ये जीना चाहते हैं.

6

मज़दूरी वाली जगहें

फिल्म निर्माता मेघा आचार्य की डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘मीलों दूर’ बुंदेलखंड में एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाली तीन महिलाओं की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और कामकाज को दर्शाती है. ये महिलाएं प्रति दिन ज़्यादा से ज़्यादा ईंटें बनाने का प्रयास करती हैं, क्योंकि उन्हें प्रति 1,000 ईंट के लिए 600 रुपए मिलते हैं. फिल्म की शुरुआत में रामसखी, जो एक मज़दूर हैं, कहती हैं:

“हर साल हम तय करते हैं कि ईंट भट्ठे पर वापस नहीं लौटेंगे. लेकिन घर लौटने पर वहां हमें कोई काम नहीं मिलता. हमने भट्ठे के मालिक से कर्ज़ लिया है. कुछ पैसे अपने ऊपर खर्च किए, और कुछ अपने बेटे को दिए हैं. फिर यहां आकर काम करते हैं ताकि कर्ज़ चुका सकें. हम हफ्ते में भी उधार लेते हैं, 1,500 से 3,000 रुपए का उधार लेते हैं, ताकि राशन खरीद सकें. इसे भी पुराने कर्ज़ के साथ चुकाते हैं.”

यह कर्ज़ उन्हें ईंट भट्ठे से बांध देता है. यही वजह है कि वे हर मौसम में अपने परिवार के साथ वहां काम करने लौट आती हैं. फिल्म के एक और दृश्य में हम देखते हैं कि ये महिलाएं एक-दूसरे के साथ होली खेल रही हैं. उनमें से एक कहती है, “यहां भट्ठे पर कई महिलाएं हैं, तो हम होली खेल पाते हैं. ससुराल में तो हमारे साथ होली खेलने वाला कोई नहीं होता.”

यहां, कैद सिर्फ ईंट भट्ठे तक सीमित नहीं है. महिलाएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अलग-अलग पहलुओं में भी इसे झेलती है. भट्ठा उन पर कुछ हद तक नियंत्रण तो रखता है, लेकिन यहां उन्हें दोस्त भी मिलती है जो अक्सर ससुराल में नहीं मिलती. ईंट भट्ठे के साथ उनके संबंध में बहुत तरह की बारीकियां हैं, क्योंकि कैद या बंधन एक अधिक लचीला रूप ले लेता है. यह उनकी स्वतंत्रता को अलग-अलग तरह से आकार देता है, और उन्हें कई बार एक बंधन से दूसरे बंधन के बीच चुनने को मजबूर करता है.

7

स्कूल

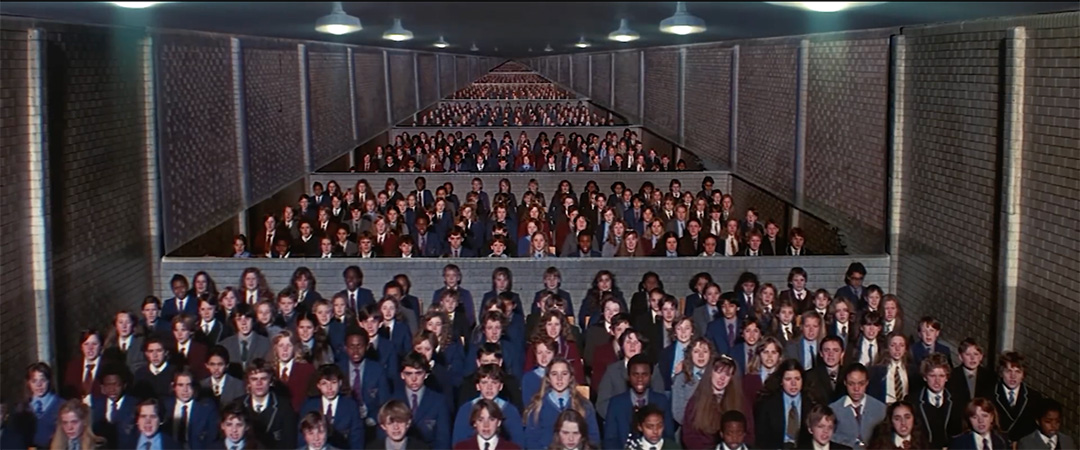

मशहूर रॉक बैंड पिंक फ्लॉयड की एक एलबम “अनदर ब्रिक इन द वॉल (पार्ट 2)” के म्यूज़िक वीडियो में स्कूल के बच्चे ज़ोंबी की तरह एक फैक्ट्री जैसी जगह पर चलते हैं. उनके चलने और काम करने का तरीका फैक्ट्री में चलने वाले मशीन की तरह है. वे सभी एक साथ चलते हैं, सभी के चेहरे पर एक जैसे भाव हैं, और सभी एस सुर में गाते हैं. लेकिन इसके बीच ही इस एकरूपता को वे तोड़ते हुए विरोध भी जताते हैं. जब वे गाते हैं, “वी डोंट नीड नो एजुकेशन” यानी “हमें ऐसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है.” बैंड के एक सदस्य और गीतकार रॉजर वाटर्स कहते हैं कि उनका मकसद ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाना था. वे सिर्फ आलोचना ही नहीं करना चाहते थे, बल्कि चाहते थे कि लोग कुछ नया तरीका सोचें.

“मुझे शिक्षा की बहुत परवाह है. मैं चाहता था कि जो लोग अलग तरीके से सोचते हैं, वे उनके मन को नियंत्रित करने की कोशिश करने वालों का विरोध करें, बजाय इसके कि वे खुद को भावनात्मक दीवारों के पीछे छिपा लें.”

70 के दशक में आया यह गाना आज के समय में भी बहुत पसंद किया जाता है. क्लासिक की श्रेणी में शामिल इस गाने के वीडियो को अगर यू-ट्यूब पर देखें तो कमेंट्स में कहीं लिखा होता है: “क्या ऐसा नहीं लगता ये गाना आज के समय के लिए ही बनाया गया है?”

इस लेख का अनुवाद सुमन परमार ने किया है.