“अच्छा तो इन एलजीबीटी लोगों पर किस देश का कानून लागू होता है?” एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझसे फोन पर यह सवाल किया. वह पटना (बिहार) के एक प्रमुख हिंदी अखबार में काम करते हैं. मैंने LGBTQIA+ पर एक मीडिया कार्यशाला में आमंत्रित करने के लिए उन्हें फोन किया था. इसका आयोजन मेरी संस्था – क्वीयरबीट, पटना में फरवरी 2025 में कर रही थी. #ReportItRight (सही रिपोर्टिंग) के नाम से इस कार्यशाला का मकसद हिंदी मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों और संपादकों को LGBTQIA+ समुदायों से जुड़ी खबरों की सटीक और संवेदनशील रिपोर्टिंग के लिए प्रशिक्षित करना था.

मैंने उनसे कहा कि LGBTQIA+ लोग भी बाकी लोगों की तरह ही होते हैं.

वे हर एक संस्कृति में, हर जगह होते हैं, जिनमें भारत भी शामिल है. मैंने उन्हें यह भी बताया कि जो कानून उन पर लागू होता है, वही कानून हर जगह, इस समुदाय के लोगों पर भी लागू होता है. लेकिन उन्हें जिस तरह के भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ अतिरिक्त कानूनी सुरक्षा की ज़रूरत उन्हें हो सकती है. इसपर पत्रकार ने इतना ही कहा, “अच्छा.”

हालांकि जिस तरह से उन्होंने सवाल किया, उससे यह साफ झलक रहा था कि उनकी निगाहों में क्वीयर लोग किसी दूसरी दुनिया के प्राणी हैं या कोई विदेशी तत्व हैं लेकिन उनकी बात सुनकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई. मैं खुद एक क्वीयर पत्रकार हूं और लगभग 15 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे में हूं. मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि किस तरह से मीडिया में LGBTQIA+ पहचानों और उनसे जुड़ी खबरों की अनदेखी की जाती है या उन्हें गलत तरीके से पेश किया जाता है.

लेकिन उनके इस सवाल ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज 2025 में भी मीडिया, विशेष रूप से हिंदी मीडिया में क्वीयर लोगों के बारे में बातचीत का स्तर क्या है? हो सकता है कि दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के न्यूज़रूम में भी स्थिति कुछ ऐसी ही हो, लेकिन मैं अपनी बात को सिर्फ हिंदी और अंग्रेज़ी मीडिया तक ही सीमित रखूंगा क्योंकि मैं केवल यही दो भाषाएं जानता-समझता हूं.

वैसे, वो पत्रकार महोदय तो कार्यशाला में आए ही नहीं, लेकिन कुल 48 पत्रकारों ने कार्यशाला में शिरकत की. इनमें प्रिंट, टीवी और डिजिटिल मीडिया से जुड़े पटना के नए-पुराने पत्रकारों के साथ ही पत्रकारिता का कोर्स कर रहे छात्र भी शामिल थे. लगभग 50 प्रतिशत प्रतिभागी महिलाएं थीं. मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई कि कार्यशाला में भागीदारी करने वाले पत्रकारों में एक ट्रांस महिला पत्रकार भी शामिल थीं. ऐसा इसलिए कि ट्रांस महिलाओं की भारतीय मीडिया में भागीदारी आज भी न के बराबर ही है. कमरा खचाखच भरा हुआ था.

भारत स्थित कनाडा उच्चायोग के सहयोग से आयोजित यह दूसरी LGBTQIA+ हिंदी मीडिया कार्यशाला थी, जिसे क्वीयरबीट ने अपने साझेदार संगठनों के साथ मिलकर आयोजित किया था. प्रतिभागियों और मेरे अलावा, मेरे सहयोगी सौरव वर्मा, जो जेंडर और यौनिकता विषय के विशेषज्ञ और प्रशिक्षक हैं, ने भी कार्यशाला में भाग लिया. उन्होंने क्वीयर समुदायों पर वर्तमान मीडिया कवरेज की स्थिति का विश्लेषण किया, LGBTQIA+ से जुड़ी बुनियादी शब्दावली की व्याख्या की, और इस बात पर चर्चा की कि क्वीयर समुदाय की रिपोर्टिंग करते समय हमें किस प्रकार सकारात्मक और समावेशी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए.

वह स्वीकार करने लगे हैं कि इन समुदायों की संवेदनशील और सटीक रिपोर्टिंग के लिए, जिस कौशल और शब्दावली की ज़रूरत है, वह अभी उनके भीतर नाकाफी है.

हमने खुद पत्रकारों के मुंह से सुना कि रिपोर्टिंग को क्वीयर समावेशी बनाने के लिए सही भाषा और कौशल सीखने का सबसे आसान और तेज़ तरीका मीडिया ट्रेनिंग वर्कशॉप ही है.

प्रभात खबर की पटना संवाददाता जूही स्मिता ने कहा, “मुझे लगता है कि पाठक तो क्वीयर लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन रिपोर्टर के तौर पर हमें ही क्वीयर समुदाय के बारे में नए दृष्टिकोण और कहानियां तलाश करने में दिक्कत महसूस होती है. ऐसी कहानियों की खोज का तरीका सीखने में ट्रेनिंग मददगार साबित होती है जिससे हम क्वीयर समुदाय से जुड़े मुद्दों पर संवाद के लिए माहौल तैयार कर सकते हैं.”

जूही की बात से सहमति जताते हुए, पटना की स्वतंत्र पत्रकार रचना प्रियदर्शिनी ने कहा, “अगर हम सचमुच चाहते हैं कि समाज में LGBTQ+ लोगों पर संवाद का सकारात्मक माहौल बने तो पहले हमें उनसे जुड़े मीडिया के नरेटिव में बदलाव लाना होगा. अभी तो स्थिति यह है कि बहुत से रिपोर्टरों और संपादकों को यही पता नहीं है कि विभिन्न LGBTQ+ पहचानों के बीच क्या फर्क है. इस हिसाब से देखें तो हमें अभी बहुत लम्बा रास्ता तय करना है.”

कार्यशाला में शामिल पत्रकारों में युवाओं की तादाद का ज़्यादा होना, उनका खुलकर सामने आना और उनकी सक्रियता – भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है. यह क्वीयर समुदायों को ज़िम्मेदारी से कवर करने में मीडिया की बढ़ती दिलचस्पी की ओर इशारा करता है.

क्वीयर पहचानें एक बीट के रूप में

ऐसी कार्यशालाओं में अक्सर सबसे ज़्यादा दिलचस्प वे सत्र होते हैं, जहां पत्रकार अपने शहर में इन समुदायों से जुड़ी खबरों पर रिपोर्टिंग करने में आने वाली चुनौतियों पर बात करते हैं. कुछ प्रमुख चुनौतियां जिनके बारे में पत्रकारों ने हमें बताया, वे हैं:

- LGBTQIA+ खबरों से जुड़े सूत्रों का न मिलना या उन लोगों का अभाव जो इससे जुड़ी कहानियों में शामिल हो सकें और ऐसे विशेषज्ञों की कमी जो ज़मीनी मुद्दों को संदर्भों के साथ समझाने में सक्षम हों.

- नई और अलग-अलग कहानियों की तलाश में परेशानी, या जाने-पहचाने मुद्दे की रिपोर्टिंग के लिए अलग-अलग स्टोरी एंगल ढूंढने की चुनौती.

- LGBTQIA+ समुदाय के लोगों का पत्रकारों से बात करने से कतराना या इंकार करना.

- जेंडर और यौनिकता से जुड़े बुनियादी शब्दों और LGBTQIA+ पहचान को लेकर भ्रम की स्थिति.

- यह डर कि कहीं क्वीयर समुदाय किसी बात से आहत न हो जाए.

- क्वीयर समुदायों से जुड़ी खबरों पर हिंदी न्यूज़रूम में दिशानिर्देशों का न होना.

जब कोई रिपोर्टर किसी बीट, जैसे कि हेल्थ बीट या स्वास्थ्य क्षेत्र, को कवर करती है, तो वह नियमित रूप से अस्पतालों का दौरा करती है, वहां मरीज़ों से बातचीत करती है और अस्पताल के कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक व सभी विभागों के डॉक्टर से लेकर रिसर्चर तक – सभी से मज़बूत संपर्क बनाती है. वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ, सरकार, दवा उद्योग आदि पर काम करने वाले नुमाइंदों से मेलजोल रखती है. इस तरह, वर्षों तक यह सब करने और स्वास्थ्य सेवा को समझने की ईमानदार कोशिशों के बाद ही वह रिपोर्टर सही मायने में स्वास्थ्य क्षेत्र की विशेषज्ञ बन पाती है.

एक उम्दा कहानी पत्रकारों को तभी मिलती हैं जब उनके सूत्रों का उनपर पूरा भरोसा होता है.

जब कार्यशालाओं में पत्रकार मुझसे शिकायत करते हैं कि क्वीयर लोग उनसे बात नहीं करते, तो मैं पूछता हूं - आपने क्या किया उनका भरोसा जीतने के लिए?

लोगों को जब रिपोर्टर पर भरोसा होता है तो वे खुद आगे बढ़कर अपनी कहानी शेयर करते हैं. एक रिपोर्टर के तौर पर मैंने खुद ये अनुभव किया है.

लेकिन ज़्यादातर न्यूज़रूम और पत्रकार क्वीयर पहचान या क्वीयरनेस को ऐसी बीट नहीं मानते जिसपर समर्पित होकर ध्यान दिया जा सके, संसाधन खर्च किया जाए या लगकर रिपोर्टिंग की जाए. रिपोर्टर अक्सर उम्मीद रखते हैं कि क्वीयर लोग उनके पास चलकर आएंगे और थाली में परोस कर अपनी कहानियां रख देंगे. लेकिन वह ऐसा क्यों करेंगे? पत्रकारिता की दुनिया में न्यूज़रूम और सूत्रों के बीच सत्ता की गैर-बराबरी है. खासतौर से जब सूत्र हाशिए के समुदाय से आते हों. इस गैर-बराबरी या असंतुलन को कम करने की ज़िम्मेदारी ताकतवर पक्ष, यानी मीडिया की है. सच तो ये है कि जो पत्रकार इस अंतर को पाटने के लिए मेहनत करता है, वह अच्छी कहानियां पा लेता है.

हम इस ‘क्वीयर-बीट’ को एक आकार देने की कोशिश कर रहे हैं. यह हमारे लिए चुनौती भी है और अवसर भी.

मीडिया के इकोसिस्टम में एक क्वीयर-समावेशी नज़रिए को तैयार करने के लिए हम एक और तरीका अपनाते हैं. अपनी चर्चाओं में क्वीयरनेस को एक ऐसे विषय के रूप में देखते हैं जो राजनीति, आवास और पर्यावरण समेत लगभग हर बीट से जुड़ा है. उदाहरण के लिए, जब कोई सिटी रिपोर्टर बाढ़ की खबर कवर कर रहा हो, तो वह उस रिपोर्ट में किसी ट्रांस व्यक्ति के अनुभव या विचार को भी शामिल करने की कोशिश करे. ट्रांस लोग बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित और पीड़ित होते हैं. आर्थिक स्थितियां अच्छी न होने के कारण, वे अक्सर शहर के निचले इलाकों में बसी बस्तियों में रहने को मजबूर होते हैं. इसलिए

ऐसी रिपोर्टिंग के, जिसमें ट्रांस लोगों की ज़मीनी हकीकतों को भी शामिल किया जाए, बहुत दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं.

इस तरह की रिपोर्टिंग आम लोगों की समझ को क्वीयर और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति विस्तार देने का काम करती है.

अब सवाल उठता है कि कैसे? वह ऐसे कि ज़्यादातर पाठक उन्हीं कहानियों में दिलचस्पी लेते हैं, जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं. हो सकता है कि एक सिस जेंडर विषमलैंगिक पुरुष ऐसी खबरों की अनदेखी कर, आगे बढ़ जाए क्योंकि क्वीयर लोगों या उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कहानियों से उनका कोई लेना-देना नहीं है लेकिन शहर में आई बाढ़ की खबर उसके लिए महत्त्वपूर्ण हो सकती है जिसे वो पढ़ना चाहे. अब अगर उस खबर में दूसरे लोगों के साथ ट्रांस लोगों के अनुभव को भी बयान किया गया है तो कहने की ज़रूरत नहीं कि पढ़ने वाले को ट्रांस लोगों की ज़िंदगी में आने वाली दिक्कतों और मुसीबतों के बारे में भी पता चलेगा.

क्वीयर लोगों के बारे में सीमित या गलत समझ

हिंदी मीडिया कार्यशालाओं में, हम प्रायः मीडिया में LGBTQIA+ लोगों को गलत तरीके से पेश किए जाने के मसले पर ज़्यादा चर्चा करते हैं, ताकि रिपोर्टर और संपादक अपनी रिपोर्टों में ऐसी गलतियां करने से बचें.

हम कार्यशाला के प्रारंभ में प्रतिभागियों से कुछ बुनियादी सवाल पूछते हैं, जैसे – ‘ट्रांस’ और ‘इंटरसेक्स’ (मध्यलिंगता) जैसे शब्दों से वे क्या समझते हैं? सेक्स और जेंडर में क्या फर्क होता है? अपने आसपास की दुनिया में वे किस तरह की जेंडर भूमिकाएं और अभिव्यक्तियां देखते हैं? हमने पाया कि ज़्यादातर प्रतिभागियों को यह नहीं पता था कि ट्रांस और इंटरसेक्स व्यक्ति में क्या फर्क होता है. कुछ ने कहा कि ट्रांस व्यक्ति “शी-मेल” (मतलब लड़की और लड़का) दोनों होते हैं. एक वरिष्ठ रिपोर्टर ने तो LGBTQIA+ पहचान की पूरी शृंखला को एक ही शब्द “तृतीय लिंग” या “थर्ड सेक्स” में समेट दिया.

असल में समझ की कमी का कारण यह है कि LGBTQIA+ लोगों से जुड़ी खबरों को न्यूज़रूम द्वारा ऐतिहासिक रूप से नज़रअंदाज़ किया गया है. कई मीडिया संस्थान तो अपनी रिपोर्टिंग के ज़रिए क्वीयरफोबिया या क्वीयर लोगों के प्रति नकारात्मक सोच को और अधिक बढ़ावा ही देते आए हैं.

फिर हम पत्रकारों को LGBTQIA+ समुदायों से जुड़े कुछ अहम हिंदी शब्दों की जानकारी देते हैं, ताकि वे अपनी बुनियादी समझ को बेहतर बना सकें. ये सभी शब्द हिंदी LGBTQIA+ मीडिया संदर्भ मार्गदर्शिका में संकलित हैं, जिसे queerbeat ने Inqlusive Newsrooms परियोजना के साथ मिलकर तैयार किया है. इस प्रोजेक्ट को Google News Initiative द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ था. दिल्ली स्थित एक गैर-सरकारी संगठन TARSHI ने भी LGBTQIA+ पहचान और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों से संबंधित शब्दों की एक ऐसी ही शब्दावली तैयार की है.

इसके बाद, हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि मीडिया में क्वीयर लोगों की छवि कितनी दकियानूसी और घिसीपिटी होती है. एक आम दकियानूसी छवि ये है कि क्वीयर लोग, विशेष रूप से ट्रांस महिलाएं और समलैंगिक पुरुष, अति-कामुक स्वभाव के होते हैं. पटना कार्यशाला में हमने बिहार के एक स्थानीय यूट्यूब चैनल का एक वीडियो क्लिप दिखाया, जिसमें एक पुरुष रिपोर्टर किसी कस्बे में एक किन्नर व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा है. क्लिप बेहद सनसनीखेज़ अंदाज़ में तैयार की गई थी. और रिपोर्टर बार-बार उस किन्नर से उनकी सेक्स लाइफ के बारे में सवाल पूछ रहा था. वह बार-बार यही पूछे जा रहा था, “आप सेक्स कैसे करती हो?” किन्नर व्यक्ति के चेहरे पर सवाल को लेकर असहजता साफ-साफ नज़र आ रही थी, जबकि रिपोर्टर उसकी सेक्स लाइफ के बारे में जानने के लिए मरा जा रहा था.

इस स्थिति को देखकर जो सवाल उठता है, वह यह कि इस तरह की जानकारी हमारे लिए कौन सा सार्वजनिक उद्देश्य पूरा करती है?

वीडियो क्लिप की समस्याओं पर, हमने प्रतिभागियों के साथ चर्चा करते हुए उनसे बात की. हमने पूछा कि किसी की निजता में इस तरह विकृत मानसिकता के साथ ताक-झांक करने वाली सिसजेंडर विषमलैंगिक नज़र की जड़ें क्या हैं? मेरी समझ में इस तरह की चर्चाओं से पत्रकारों और न्यूज़रूम संपादकों को यह सोचने का मौका मिलता है कि वे किस तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं और जाने-अनजाने वे कैसे इन्हें अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से बढ़ावा देते हैं.

पटना विश्वविद्यालय के जर्नलिज़्म के छात्र विमलेंदु कुमार सिंह ने कहा, “इस कार्यशाला ने क्वीयर समुदाय को लेकर मेरी गलतफहमियों को दूर करने में मदद की है. मुझे लगता है कि अब मैं इस समुदाय को बेहतर ढंग से समझता हूं. उनके साथ भी एक बराबरी का बर्ताव किया जाना चाहिए.”

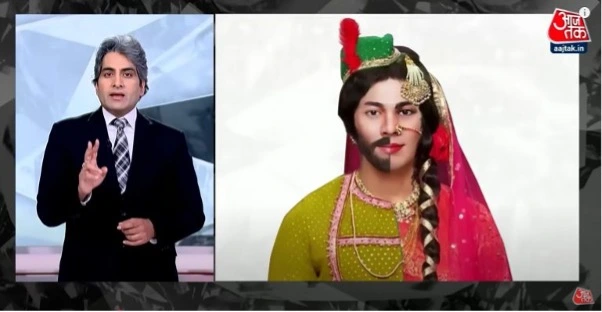

एक और तरह की गलत रिपोर्टिंग जो हिंदी अखबारों में देखने को मिलती है, वो है ट्रांस लोगों के पुराने नाम या पहचान का बार-बार इस्तेमाल करना.

लेकिन हमने यही पाया है कि ज़्यादातर हिंदी पत्रकारों और संपादकों को ‘डेडनेम’ या छोड़ दिए या दफन कर दिए नाम के बारे में मालूम ही नहीं है और उन्हें यह भी नहीं पता कि इसका इस्तेमाल असल में ट्रांस लोगों का अपमान है.

इस संदर्भ में एक खबर की हेडलाइन गौरतलब है: ‘प्यार में पड़कर, ऑपरेशन करवाकर, राहुल से बन गया रागिनी, शादी भी कर ली, लेकिन फिर मिला धोखा.” न केवल हेडलाइन, बल्कि पूरी रिपोर्ट में बार-बार उस व्यक्ति को “राहुल से रागिनी बना शख्स” कहा गया है और रागिनी को ही इस पूरे हादसे को लेकर दोषी ठहराया गया है. कहीं पर भी उस व्यक्ति से सवाल नहीं किया गया, जिससे वह प्यार करती थी और न ही पुलिस प्रशासन से कोई सवाल किया गया, जो बाद में इस मामले में शामिल होता है.

गलत रिपोर्टिंग के और भी कई उदाहरण हैं. कभी-कभी, अपराध से जुड़ी खबरों में, अगर संदिग्ध क्वीयर व्यक्ति हो तो उसकी लैंगिक पहचान का खुलासा भी कर दिया जाता है, जबकि इसका डकैती या हत्या से कोई लेना-देना नहीं होता. क्या कभी आपने किसी खबर की ऐसी हेडलाइन देखी है, जिसमें यह कहा या लिखा गया हो कि लुटेरा एक सिसजेंडर विषमलैंगिक पुरुष था? तो फिर क्वीयर लोगों की पहचान को लुभावने तरीके से क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इस तरह की पक्षपातपूर्ण और सनसनीखेज़ रिपोर्टिंग LGBTQIA+ समुदाय और पाठक, दोनों ही के लिए सही नहीं है.

दरअसल, मीडिया को अपनी रिपोर्टिंग में क्वीयर लोगों की पहचान की सुरक्षा को लेकर अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए. इस बात को कार्यशालाओं में उदाहरण के साथ समझाने के लिए हम इस मुद्दे पर काफी विस्तार से बात करते हैं कि कैसे अगर आपकी कहानी के सूत्र में क्वीयर लोग हैं तो उनकी पहचान के सामने आने पर उनके ऊपर कितना ज़्यादा खतरा हो सकता है. उदाहरण के लिए, खबर की क्लिपिंग उनके फ़ैमली व्हाट्सएप ग्रुप में भी पहुंच सकती है. अक्सर सहमति के बावजूद क्वीयर व्यक्ति को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि पहचान उजागर होने से उन्हें क्या नुकसान हो सकता है. इसलिए हमारा मानना है कि ये एक पत्रकार की ज़िम्मेदारी है कि वो आगे बढ़कर उसे इन खतरों के बारे में विस्तार से बताए.

बिहार-झारखंड में काम करने वाले एक डिजिटल मीडिया संगठन डेमोक्रेटिक चरखा के सीईओ आमिर अब्बास ने एक घटना का ज़िक्र किया. उन्होंने बताया कि साल 2022 में पटना के एक ट्रांस जोड़े की प्रेम कहानी उन्होंने प्रकाशित की थी. हालांकि ट्रांस पुरुष ने खुद ही अपनी पहचान उजागर करने पर सहमति दी थी, लेकिन जब यह खबर छपी और उसकी कम्पनी तक पहुंची तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया. दरअसल, उसके नियोक्ता को पहले यह पता नहीं था कि वह ट्रांस पुरुष है.

संस्थागत समस्याएं

LGBTQIA+ लोगों की कम या गलत रिपोर्टिंग की एक बड़ी वजह, न्यूज़रूम में क्वीयर लोगों की मौजूदगी न के बराबर होना है. हिंदी न्यूज़रूम में, और विशेष रूप से नेतृत्त्व के पदों पर, क्वीयर लोग और भी नहीं दिखाई देते. यह समस्या निश्चित रूप से बहुत गंभीर है, क्योंकि यहीं तय होता है कि किसको कवर करना है, किस तरह की खबरें चुनी जानी हैं, खबर कौन तैयार करेगा और कौन प्रस्तुत करेगा.

हिंदी मीडिया में काम करने वाले कई क्वीयर पत्रकार मेरे मित्र हैं. उनकी बातों से पता चलता है कि न्यूज़रूम अभी भी ऐसी सुरक्षित जगह नहीं है, जहां वह बिना किसी भय और झिझक के अपनी पहचान उजागर कर सकें. यहां तक कि संपादकों के सामने क्वीयर समुदाय से जुड़े स्टोरी आइडिया देने में भी वह हिचक या डर महसूस करते हैं कि कहीं उन्हें भी क्वीयर न समझ लिया जाए. कई बार ऐसा भी होता है कि उनके पास कोई कच्चा-पक्का स्टोरी आइडिया होता है और वे चाहते हैं कि वे इसे किसी सीनियर साथी से शेयर करें ताकि मार्गदर्शन मिल सके. लेकिन नज़र दौड़ाने पर भी जब उन्हें ऐसा कोई सीनियर नज़र नहीं आता जो उनके जैसा हो, तो कभी-कभी यह सोचकर अपने आइडिया का गला खुद ही घोंट देते हैं कि उनका बॉस उनकी बात समझ नहीं पाएगा. अगर वह हिम्मत करके अपने संपादक से स्टोरी आइडिया शेयर करते भी हैं और संपादक स्टोरी कवर करने के लिए राज़ी हो जाता है, तब भी खबर की सतही कवरेज ही हो पाती है क्योंकि संपादक अक्सर यह समझ नहीं पाते कि उस स्टोरी को किस नज़रिए से कवर किया जाना चाहिए.

न्यूज़रूम में नेतृत्व के पदों पर अगर क्वीयर लोग आसीन होते तो हालात बिल्कुल अलग होते. तब केवल क्वीयर पत्रकार ही नहीं, बल्कि सभी पत्रकार बेझिझक होकर क्वीयर मुद्दों से जुड़े स्टोरी आइडिया लेकर अपने संपादकों के पास जा पाते क्योंकि तब उन्हें यह भरोसा होता कि संपादक कहानी में निहित संभावना को समझेंगे, उसको सही संदर्भ में देखेंगे और अगर रिपोर्ट में कोई कमी होगी तो उन्हें सही करने में भी मदद करेंगे.

2023 में मेरी संस्था क्वीयरबीट ने एक ऑनलाइन सर्वे किया था. सर्वे में 82 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कहा कि मुख्यधारा की मीडिया में क्वीयर लोगों से जुड़ी खबरों को जिस तरह से कवर किया जाता है, उससे LGBTQIA+ समुदाय से जुड़े मुद्दों की विविधता सही ढंग से सामने नहीं आ पाती.

क्वीयरबीट, लगातार ऐसी क्वीयर कहानियों को सामने लाने का काम कर रही है, जिन्हें या तो मुख्यधारा की मीडिया में रिपोर्ट ही नहीं किया जाता, या किया जाता है तो उनकी विविधता और इंटरसेक्शनैलिटी को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है. हम भी ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे कई रिपोर्टर खुद क्वीयर हैं या ऐसे समुदाय से हैं जो सदियों से शोषण का शिकार रहे हैं. हमने क्वीयर बुज़ुर्गों की ज़िदगी और उनकी दिक्कतों पर लिखा है. हमने उन लोगों की जेंडर ट्रांज़िशन सर्जरी पर लिखा है, जिन्हें स्त्री या पुरुष के खांचे में नहीं रखा जा सकता. हमने अलैंगिक (एसेक्सुअल) समुदाय के अकेलेपन, क्वीयर ईसाई जो अपने चर्चों से दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और क्वीयर स्पोर्ट्स क्लब पर रिपोर्टिंग की है. हमने उन क्वीयर शिक्षकों पर स्टोरी की है जो अपने स्कूलों को सुरक्षित और समावेशी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हम कार्यशालाओं में इन्हें उदाहरण के तौर पर प्रतिभागियों के सामने रखते हैं, ताकि यह दिखा सकें कि ऐसी रिपोर्टिंग मुमकिन है.

यह स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि टियर 2 जैसे छोटे शहरों में इस तरह की मीडिया कार्यशालाओं का आयोजन बहुत ज़रूरी है. वहां क्वीयर मुद्दों पर सार्वजनिक संवाद को और ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है.

राजस्थान की वरिष्ठ पत्रकार तबीना अंजुम ने कहा, “मैं पिछले डेढ़ दशक से भी ज़्यादा समय से हिंदी पट्टी में रिपोर्टिंग कर रही हूं. एक पत्रकार के रूप में, मैं कह सकती हूं कि इस तरह की ट्रेनिंग न सिर्फ जानकारी की कमी को पूरा करती है, बल्कि हमारे उन पूर्वाग्रहों को चुनौती देती है जो हमारे दिल-दिमाग में गहरे पैठे हैं, यह हमें संवेदनशील बनाती है, हमारे अंदर सहानुभूति की भावना को बढ़ावा देती है, समावेशी और ज़िम्मेदार पत्रकारिता संस्कृति की बुनियाद को मज़बूत करती है.”

2023 में इनक्लूसिव न्यूज़रूम (Inqlusive Newsroom) ने जयपुर में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें तबीना भी शामिल हुई थीं.

इस साल 2025 में पटना में फरवरी में जो कार्यशाला आयोजित की गई थी, उसमें पत्रकार प्रीति प्रभा ने भी भाग लिया था. प्रभा पेशे से एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और बीबीसी हिंदी समेत कई हिंदी पोर्टलों के लिए काम करती हैं. कार्यशाला में आने से पहले, प्रभा पटना में एक ट्रांसजेंडर जोड़ा ढूंढ रही थीं ताकि उनके जीवन पर एक रिपोर्ट तैयार कर सकें. कई हफ्तों की मशक्कत के बाद भी उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी थी. प्रभा ने बाद में बताया, “मैं बहुत हताश महसूस कर रही थी और समाधान की तलाश में कार्यशाला में आई थी. इंटरव्यू करने की तकनीक, LGBTQ+ सूत्र बनाने और उनसे लगातार सम्पर्क के माध्यम से उनका भरोसा जीतने की ट्रेनिंग से मुझमें आत्मविश्वास पैदा हुआ है.”

प्रभा फिर से मैदान में उतरीं और उन्होंने कई दरवाज़ों पर दस्तक दी. अंततः उन्हें न सिर्फ एक ट्रांस जोड़ा मिला, बल्कि ट्रांस लोगों की ज़िंदगी के उस पहलू को दुनिया के सामने लाने का उन्हें मौका मिला, जिससे बहुत कम लोग परिचित हैं. यह जोड़ा अलैंगिक (एसेक्सुअल) था. यह कहानी मीडिया में ट्रांस लोगों के बारे में बहुप्रचारित कहानी (ट्रांस लोग बहुत कामुक स्वभाव के होते हैं) से बिल्कुल अलग थी. आप प्रभा की यह शानदार स्टोरी यहां देख सकते हैं:

क्वीयरबीट और द थर्ड आई फेलोशीप की घोषणा

अभी मीडिया में, विशेष रूप से गैर-अंग्रेज़ी मीडिया में, क्वीयर जीवन की सटीक और विविध कहानियों का अकाल है. इस कमी को दूर करने का सबसे तेज़ और प्रभावी तरीका मीडिया संस्थानों के बीच सहयोग और पत्रकारों का प्रशिक्षण ही है. यही कारण है कि क्वीयरबीट और द थर्ड आई ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए एक मीडिया फेलोशिप योजना शुरू की है. हमें बहुत से आवेदन प्राप्त हुए थे. सभी आवेदनों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद हमने दो फेलोज़ का चयन किया है. हमने जिन दो फेलोज़ का चयन किया है, उनका परिचय नीचे दिया जा रहा हैः

हरी ओम श्रीवास्तव, रफूघर से जुड़े एक सामुदायिक शिक्षक और कलाकार हैं, जो ‘मीठी बिरादरी’ परियोजना के साथ काम करते हुए क्वीयरनेस और जेंडर से जुड़ी शब्दावलियों को नए सिरे से परिभाषित करने का काम कर रहे हैं.

इमरान खान, एक लेखक हैं जो क्वीयर नज़रिए से हाशिए पर मौजूद समुदायों की कहानियां लिखने एवं उसमें आने वाली चुनौतियों पर खुलकर बात करते हैं.

इस लेख का अनुवाद अकबर रिज़वी ने किया है. अकबर हिंदी साहित्य अकादमी के साथ काम करते हैं और फ्रीलांस अनुवादक हैं.

-

अंकुर पालीवाल एक स्वतंत्र पत्रकार और क्वीयरबीट के संस्थापक हैं एवं संपादक है. क्वीयरबीट, एक पुरस्कृत मीडिया और शोध से जुड़ी पहल है जो भारत में क्वीयर पहचानों की सार्वजनिक समझ को विकसित करने का काम करती है. क्वीयरबीट की स्थापना से पहले, अंकुर भारत में अलग-अलग जगहों के साथ-साथ पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के देशों की यात्रा कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों - विज्ञान, स्वास्थ्य, जेंडर, यौनिकता और पर्यावरण पर लंबे लेख एवं रिपोर्ताज लिखने का काम किया. ये लेख द गार्डियन, नेचर, साइंटिफिक अमेरिकन और फिफ्टी टू जैसी अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित हुई हैं. अंकुर ने न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय से साइंस जर्नलिज़्म में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है और वे नई दिल्ली में रहते हैं.