हंसा थपलियाल, एक फिल्ममेकर हैं, और गुड़ियाएं भी बनाती हैं. द थर्ड आई – लर्निंग लैब के साथ मिलकर उन्होंने एक एनीमेशन फिल्म बनाई जो हिंसा की शब्दावली के तैयार होने के दौरान की गई वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग्स को आधार बनाकर तैयार की है. उन्होंने खुद एक सवाल पूछा, “क्या मैं वहां तक पहुंच पाउंगी जहां की ये आवाज़ें हैं?” यहीं से ‘क्या है ये समझौता? फिल्म का जन्म हुआ, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सामान – कपड़ों के टुकड़ों, सुई-धागे और इंसानी आवाज़ों के स्वर के साथ काम करती है, ताकि उस रंगीन चलचित्र जैसे संसार को जीवंत किया जा सके जिसमें महिलाओं के समझौते बसे होते हैं. वीना दास और डेविड लिंच से लेकर बांदा की गलियों और अमर कॉलोनी मार्केट के दयालु दर्ज़ियों तक – जानिए, कैसे इस ताने-बाने को जीवन मिला.

क्या ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है?

आस्था: हम अपने प्रोजेक्ट ‘केसवर्कर्स द्वारा हिंसा की शब्दावली’ पर काम कर रहे थे, और तभी आप हमारे साथ जुड़ीं. हमने अपनी सारी सामग्री आपके साथ साझा की – जिसमें हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप के वीडियो शामिल थे. आमतौर पर, जब हम हिंसा पर बनी कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखते हैं तो वह या तो किसी एक केस, सर्वाइवर या फिर पीड़ित को केंद्र में रखकर बनाई जाती है. पूरी फिल्म की कहानी इन्हीं में से किसी के इर्द-गिर्द घूमती नज़र आती है और जो दर्शकों को सत्ता, ढांचा और उसकी सच्चाई से रूबरू कराती है.

लेकिन यह फिल्म ‘क्या है ये समझौता’ किसी एक केस पर केंद्रित नहीं है, इसमें अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल किया गया है, जो देखने वाले को गहरी सोच में डाल देती है. तो इस नज़रिए से, क्या आप इसे डॉक्यूमेंट्री मानती हैं? अगर हां, तो इसे किस तरह की डॉक्यूमेंट्री कहेंगे?

हंसा: सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ये डॉक्यूमेंट्री है या नहीं लेकिन अगर देखा जाए तो जो डॉक्यूमेंट्री फिल्में हम देखते हैं – जो भी हमारे सामने आता है – वो सबकुछ इस फिल्म में मौजूद है. तो, इस नज़रिए से हो सकता है ये डॉक्यूमेंट्री ही हो.

तुम्हें पता है गीतमाला कैसे काम करती है? बहुत सारे गीत इकट्ठा होते हैं और फिर मिलकर एक गीतमाला बनाते हैं – ये गीतों का संग्रह है जहां बहुत सारे गीत साथ आकर कुछ नया रचते हैं. ये फिल्म भी कुछ इसी तरह की है. अलग-अलग तरह की सामग्रियां इकट्ठा हुईं, और मुझे लगता है इन सामग्रियों के बीच से ही इस फॉर्म का जन्म हुआ. ये कोई पहले से सोचा समझा प्लान नहीं था.

मुझे एक फिल्ममेकर के तौर पर लोगों का इंटरव्यू लेने में हिचकिचाहट महसूस होती है. ये किसी खास चीज़ को लेकर नहीं है, और मैं ऐसा भी नहीं मानती कि इंटरव्यूह होने ही नहीं चाहिए. ये बहुत हद तक मेरे स्वभाव से जुड़ा है, मैं सीधे-सीधे सवाल-जवाब वाली बातचीत में बहुत असहज महसूस करती हूं इसलिए इस फिल्म के लिए जो बातचीत करनी थी वो पहले हो चुकी थी जो मेरे लिए राहत की बात थी.

इस फिल्म की सबसे बड़ी चुनौती थी इसे छोटा करना. आप इतनी सारी बातचीत को एक छोटे से पीस में कैसे समेट सकते हैं? इसलिए मेरा मानना है कि इस फिल्म में जो एक बात सबसे खास है, कि इन औरतों ने हमारे लिखे संवादों को अपना बना लिया और उसे अपनी भावनाओं और संवेदनाओं से भरकर अपनी आवाज़ दी. जो कि पूरी फिल्म में दिखाई देती है. उन्होंने इसे मान्यता दी क्योंकि वो फिल्म बनाने की पूरी प्रक्रिया में शामिल रहीं.

आप लोग पहले से ही इन महिलाओं के साथ काम कर रहे थे, फिर हमने उन सामाग्री पर काम किया जो आपने हमें दी, उसके बाद सभी केसवर्कर्स ने खुद इसपर बातचीत की. तो ये जो साथ मिलकर काम करने की पूरी प्रक्रिया थी, परद-दर-परद आगे बढ़ना था – इन सबने मिलकर इस फिल्म को आकार दिया.

जो तस्वीरें महिलाओं (केसवर्कर्स) ने हमें भेजीं, उन्हें देखकर मेरे मन में भी बहुत सारे विचार आए – उनके खुद के बारे में, उनके परिवेश, रंग, कपड़ों को लेकर उनका प्यार. इन सभी को समेटते हुए ही हमने इस फिल्म का रूप तैयार किया.

तो, क्या इसे डॉक्यूमेंट्री कहा जा सकता है? मेरे ख्याल से फिल्म तो फिल्म होती है.

हर एक फिल्म किसी न किसी तरह से एक डॉक्यूमेंट्री ही है, है न? फिर आप चाहे राज कपूर और नरगिस को ही पर्दे पर क्यों न देख रहे हों, वो जो हैं, उससे अलग नहीं हो सकते.

चाहे वो एक्टिंग कर रहे हों या न कर रहे हों, एक इंसान के रूप में उनकी पहचान हमेशा रहती है. मतलब फिल्म की प्रकृति ही ऐसी होती है – इसमें हमेशा कुछ ठोस और वास्तविक मौजूद रहता है. लेकिन ये एक अलग बहस है.

यहां जो हम बात कर रहे हैं, मेरी नज़र में इस फिल्म के भीतर सबकुछ है – आवाज़ें, सामग्री, महिलाओं की ज़िंदगियों की निशानियां और इसे मिलाकर जो एक चीज़ सामने आई उससे सभी संतुष्ट थे.

आस्था: राज कपूर और नरगिस का उदाहरण बहुत अच्छा था. तो, जब आपने इस फिल्म को बनाना शुरू किया, क्या तभी से ही आप इसे जेंडर आधारित हिंसा पर केंद्रित फिल्म के रूप में देख रही थीं? या कुछ और था जिसने आपको इस दिशा में प्रेरित किया?

हंसा: मैं इस बात से पूरी तरह अवगत थी कि फिल्म में हिंसा की उपस्थिति है. उसका एक रास्ता है. इसलिए इस काम को शुरू करने से पहले मैंने पढ़ने के लिए कुछ सामग्री मांगी थी. इस तरह मुझे वीना दास और मेघा शर्मा के अकादमिक पेपर ‘स्मॉल हैंड्स’ के बारे में पता चला. इनके लेखों ने चीज़ों को समझने में मेरी बहुत मदद की.

लेकिन सच कहूं तो इन महिलाओं के अनुभवों से सीधे तौर पर जुड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे इसे संभाल सकती हूं. उनके अनुभव मेरी अपनी ज़िंदगी के अनुभवों से बहुत अलग थे. इसलिए इन लेखकों के काम ने मुझे बहुत मदद की क्योंकि इनके लेख बहुत सरल और भावुक करने वाले थे. उन्होंने मुझे समझाया कि अगर मैं इस विषय के साथ जुड़ी रही, तो मैं इसका हिस्सा बन सकती हूं.

ये वही समय था जब मैं मल्लिका तनेजा के एक नाटक ‘क्या आपको ये गाना पता है?’ (डू यू नो दिस सॉन्ग) पर काम कर रही थी और रोहतक के एक कॉलेज में डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकिंग भी पढ़ा रही थी. ये अलग-अलग प्रोजेक्ट मुझे अलग-अलग दुनियाओं में ले गए और इन दुनियाओं ने मुझे अपनाया.

पर हम हिंसा को सीधे-सीधे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे. इसकी जगह हमने इसे भरने की कोशिश की

क्योंकि ठीक करना या भरना ऐसा है जिसे हम सभी जानते हैं. हम हिंसा को भी समझते हैं, पर इसे नाम देने से कतराते हैं. वहीं, ठीक करने का जो संघर्ष है, मेहनत है यह हम सब जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है.

फिल्म के केंद्र में कपड़ा

आस्था: क्या यही वजह है कि इस फिल्म के केंद्र में कपड़ों की अहम भूमिका है?

हंसा: हां, बिलकुल, हालांकि पहले-पहले मुझे इसका अहसास नहीं था. बाद में मुझे एंटी सीएए प्रोटेस्ट के दौरान की एक तस्वीर याद आई – किसी ने एक औरत को कपड़ा सिलते हुए दिखाया था. पर ऐसा सोच समझकर नहीं किया था. ऐसा नहीं था कि मैंने सोचा, “अरे ये प्रोटेस्ट की तस्वीर है चलो इसे फिल्म में डालते हैं.” लेकिन कहीं न कहीं ये तस्वीर दिमाग के किसी कोने में रह गई थी.

साथ ही मैं अपने काम में कपड़ों का बहुत इस्तेमाल करती हूं. मुझे कतरनों से काम करना और उसके साथ कुछ नया तैयार करना पसंद है. इस फिल्म पर काम करने से पहले, मेरी एक दोस्त ने, जिसे फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत करना अच्छा लगता था, मुझे बताया कि उसके लिए ऐसा करना सिर्फ सिलाई नहीं है बल्कि उसके जीवन से जुड़ी एक गहरी बात है.

हम सभी ये अनुभव करते हैं. जो भी काम हम करते हैं – चाहे वो खाना बनाना हो, सिलाई करना या कोई और काम – हम उसे अपने जीवन से जोड़ ही लेते हैं.

हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रूपकों को खोज लेते हैं और उसके ज़रिए खुद को दिलासा देते हैं.

पर फिल्म में कपड़ों का इस्तेमाल सिर्फ मरम्मत करने तक ही सीमित नहीं है. असल में तो यह इसके बारे में है कि इन औरतों को भी कपड़ों से कितना ज़्यादा लगाव है. जब मैंने उन्हें वाट्सएप्प मेसेज के ज़रिए यह बताने को कहा कि उन्हें क्या- क्या चीज़ें पसंद हैं, तो मेसेज में इतनी सारे कपड़ों की तस्वीरें और बातें थीं – बहुत सारी साड़ियां, तरह-तरह के कपड़े और उनकी बनावट. कपड़ों को लेकर उनका बहुत गहरा रिश्ता है. तो जब हम एनिमेशन के लिए सामग्री ढूंढ रहे थे तो यह साफ था कि वो कपड़ा ही होगा जिसके साथ हम काम करेंगे.

और इस तरह हिंसा की जगह उसकी मरम्मत करना या पैबंद लगाने का विचार अपने आप ही सामने आ गया. जो सामग्री हमारे पास थी वो खुद-ब-खुद हमें रास्ता दिखाने लगी. मैंने एक बार एक गुड़िया बनाने वाली के साथ काम किया था. उसने मुझे बताया, “ये सामान मुझसे बातें करता है.” मुझे लगता है कि ये सच है. एक बार जब आप इसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, इसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं तो ये आपका मार्गदर्शक बन जाता है.

फिल्म के केंद्र में केसवर्कर

आस्था: आमतौर पर हिंसा पर आधारित फिल्मों के मुख्य किरदार वही होते हैं जो खुद हिंसा के शिकार होते हैं लेकिन आपकी फिल्म में फोकस अलग है. यहां केसवर्कर्स न सिर्फ हिंसा की सर्वाइवर हैं बल्कि वे समझौता करवाने वाली भी हैं. वो हिंसा से पीड़ित औरत, राज्य, कानून, परिवार और समाज के बीच एक पुल का काम करती हैं.

क्या यह जानकर कि आप जिस फिल्म पर काम करने वाली हैं वो एक समूह पर केंद्रित है, कई आवाज़ों को एक साथ लाती है – आपकी स्क्रिप्ट या काम करने के तरीके पर इसका असर पड़ा? क्या यह आपके लिए किसी तरह की चुनौती थी?

हंसा: ओ, एकदम. जो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास आईं उनमें इतनी सारी आवाज़ें थी कि सभी को ध्यान से सुनना एक बड़ी चुनौती थी. उनके बोलने के अलग-अलग अंदाज़, आवाज़ के उतार-चढ़ाव और जिस तरह हर महिला ने अपने जीवन के बारे में बात की, उसे समझना.

यहां तक की जो ऑनलाइन चर्चाएं और एक्सरसाइज़ आप करते थे – जिसे आप ‘अड्डा’ कहते हैं, उस वीडियो रिकॉर्डंग में मैं औरतों को अलग-अलग फ्रेम में देखती और सोचती, “अच्छा, ये वो हैं जिन्होंने घर पर रहना चुना, ये वो हैं जिन्होंने घर छोड़कर जाना तय किया, इन्हें लिपस्टिक पसंद है.” तो हम लगातार ऑब्जर्व ही कर रहे होते थे.

इन सब चीज़ों को आपस में मिलने देना, यह मानना कि वे पहले से ही किसी तरह जुड़ी हुई हैं – इसमें कुछ जादू जैसा है.

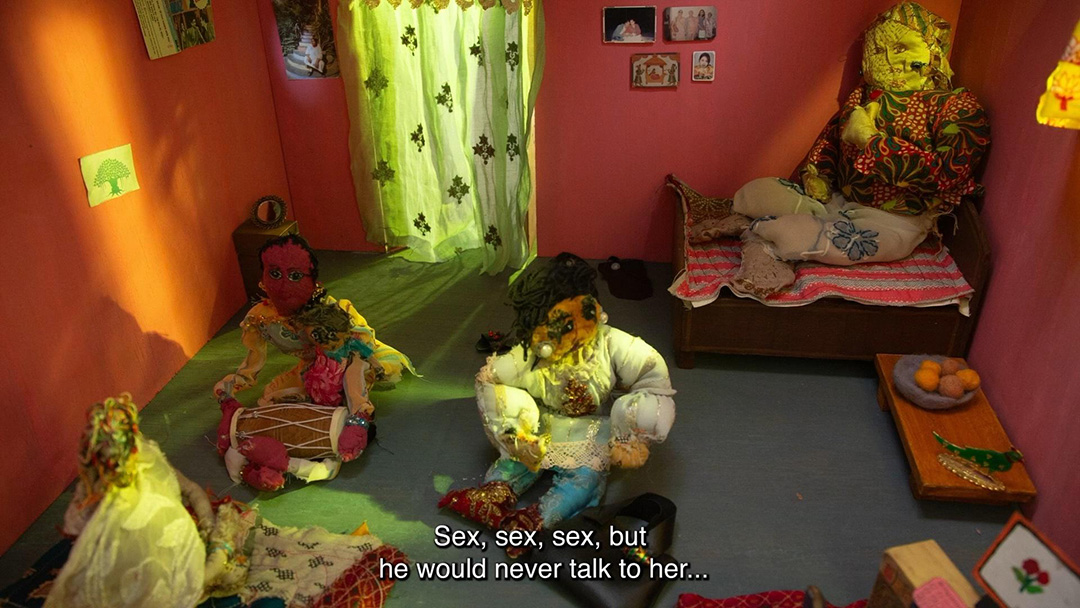

जिन महिलाओं को मैंने इंटरव्यू में देखा, जिन्हें मैंने रोहतक की सड़कों पर देखा, और जो महिलाएं मेरे अपने जीवन का हिस्सा थीं – ये सब मिलकर इन गुड़ियाओं के बनने में शामिल हो गईं.

यह तथ्य कि ‘क्या है ये समझौता फिल्म’ के केंद्र में केसवर्कर्स हैं, यह इसे और आसान बना देता है क्योंकि वे हिंसा के अपने अनुभवों को पार कर चुकी हैं, और अब वे इसके बारे में बात कर रही हैं. वे साथ बैठकर बातें कर रही थीं, अपने अनुभवों को याद कर रही थीं और मैं बस उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी.

एक समय तो ये बिल्कुल गुड़ियों का खेल लगने लगा. मैं उनके रोज़मर्रा के जीवन की कल्पना करने लगी, “जब वह धूप में बाहर जाती है, तो क्या वह एक बैग लेकर चलती है? उसमें क्या रखती होगी?” ये छोटे-छोटे सवाल ज़रूरी लगने लगे.

मुझे एक इंटरव्यू याद है – क्या वह मंजू थी? अब ठीक से याद नहीं. उसने बताया था कि वह सड़क के किनारे खड़ी थी, और एक एसी गाड़ी उसके पास से गुज़री. तब उसे एक अजीब-सी संतुष्टि महसूस हुई. वह गर्मी में अपना काम कर रही थी लेकिन फिर भी उसके भीतर खुशी और सुकून का अहसास था. वह पल मेरे मन में रह गया.

तो हमने केसवर्कर्स की तस्वीरों के साथ काम करना शुरू किया जो उनके रोज़मर्रा को दर्शाता था. वे कैसे चलती हैं, बैठती हैं, सेल्फी लेती हैं, हमने इसे एनिमेट करना शुरू किया. इसे बनाते हुए बहुत मज़ा आया था. ये हम गुड़ियों के साथ कर रहे थे और इसने हमें गुड़ियों के साथ गहरे जुड़ने में मदद मिली. उन्हें सिर्फ एक गुड़िया न समझकर हिलती-चलती, अलग-अलग व्यक्तित्व और ज़िंदगी वाली असली महिलाएं मानने लगे.

एक प्रतीक के रूप में सिलाई-कढ़ाई और फिल्म बनाने की प्रक्रिया

आस्था: फिल्म में सिलाई-कढ़ाई एक महत्त्वपूर्ण प्रतीक के रूप में दिखाई देती है. क्या आपको अपनी फिल्म बनाने की प्रक्रिया भी बुनाई की तरह लगती है?

हंसा: हां, बिल्कुल. लेकिन ये एकदम जंगली और उलझी हुई बुनाई थी (हंसते हुए).

पूरी प्रक्रिया ही ऐसी थी. शुरुआत में मुझे लगा इसमें मुझे एक सहायक या असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अंत तक हम पांच लोगों की एक टीम बन गई, जो साथ मिलकर काम कर रहे थे. हम सभी अलग-अलग जगहों पर थे – शिवम और तुम, दोनों इस यूनिट का हिस्सा थे साथ ही तुम दोनों द थर्ड आई का हिस्सा थे. इस तरह से किसी एक जगह से नहीं, बल्कि अलग-अलग जगहों पर रहते हुए, अलग-अलग स्तर पर काम कर रहे थे.

ये सच में बहुत सुंदर अनुभव था. और इस फिल्म ने भी बहुत प्यार दिया. अलग-अलग फेस्टिवल्स में दिखाई गई, लोगों का प्यार इसे मिला और इसने अपनी पहचान बनाई है.

पता है, अपनी जवानी के समय में मैंने सलमान रुश्दी का उपन्यास ‘शेम‘ (शर्म) पढ़ा था. वो अलग बात है कि कभी उसे पूरा नहीं कर पाई. पर मुझे उसमें एक बेहद खूबसूरत एम्ब्राउडरी वाले शॉल का विवरण बहुत सुंदर लगा और मैं ऐसा ही शॉल बनाने के सपने देखती थी.

स्कूल में मैं एंब्रॉयडरी में बिल्कुल अच्छी नहींं थी. मैं सिलाई-कढ़ाई के सारे असाइंमेंट में फेल हो गई थी! लेकिन कहीं ना कहीं, कुछ सुंदर और परतों वाला बुनने (बनाने) का सपना मेरे मन में बना रहा.

इस फिल्म के साथ, मुझे लगा कि मैंने अपने तरीके से उस सपने को पूरा कर लिया और आप सभी ने भी मेरे इस तरीके को खुले दिल से अपनाया, जिससे यह सफर और भी सुंदर बन गया.

मैं गुड़ियाएं बनाती हूं - यह मेरी एक अजीब सी आदत है. लेकिन इस फिल्म के साथ, उन गुड़ियाओं को भी उनका एक मकसद, उनकी एक जगह मिल गई. वे कहानी का हिस्सा बन गईं.

हिंसा, तड़प और छोड़ कर जाने का अहसास

आस्था: फिल्म में ऐसे पल दिखाई देते हैं जिनमें किरदार कभी आगे बढ़ते तो कभी पीछे जाते दिखते हैं – जैसे वो किसी खींचतान में फंसे हुए हैं. मुझे ये गहरी तड़प, फिल्म में हिंसा के बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण थीम लगी. क्या इसके बारे में आप कुछ बताएंगी?

हंसा: हां, हां, ज़रूर. ये जो लगातार आगे-पीछे वाला अहसास है ये उन वीडियो इंटरव्यूह में भी बहुत था.

मैं खुद एक महिला को जानती हूं जो घरेलू हिंसा से जूझ रही है. उसे इस तकलीफ से जूझते देखना – इस अनुभव ने मुझे ये हिम्मत दी कि, “हां, मैं इस फिल्म के बारे में कुछ जानती हूं.”

ये बहुत ही थका देने वाला है, है न? लगातार ऐसी जगह की तलाश करना जहां आप थोड़ा आराम कर सकें लेकिन वो आराम आपको कोई देता नहीं? ये वही है जो फिल्म में आगे-पीछे आने-जाने में दिखाया गया है.

यह लगातार चलने वाला चक्र – छोड़कर जाना, वापस आना, कुछ बेहतर तलाश करना, लेकिन फिर से वहीं लौट जाना.

हम सब किसी न किसी चीज़ की तड़प रखते हैं, भले ही हमें हमेशा पता न हो कि हम क्या चाह रहे हैं. लेकिन जब हिंसा होती है, तो यह तड़प और तेज़ हो जाती है – जैसे कोई ज़रूरी और मजबूर कर देने वाली चीज़ बन जाती है.

इंटरव्यू में भी मैंने यह बात बार-बार सुनी – औरतें इस बारे में बात कर रही थीं कि कैसे वे घर छोड़कर जाना चाहती हैं, लेकिन जा नहीं पातीं, फिर आगे बढ़ने की ख्वाहिश भी है. यही एहसास उस खास पल में फिल्म में दिखाया गया है.

साउंड डिज़ाइन और वातावरण बनाने को लेकर

आस्था: फिल्म का साउंड डिज़ाइन खास तरह से आकर्षित करता है. जैसे वो पूरी थीम का पूरक है. क्या इसके बारे में थोड़ा बताएंगी?

हंसा: फिल्म का साउंड पूरा का पूरा आमिर मुसन्नर का काम है – ये पहली बार था कि वो साउंड डिज़ाइन कर रहे थे और उन्होंने जानदार काम किया है.

हम आपस में डेविड लिंच की फिल्म इरेज़रहेड के बारे में बात करते थे. मैंने आमिर से कहा, “तुम्हें पता है, एक समय पर मुझे ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद थी.” मुझे लगता है ये बात उसके दिमाग में बैठ गई.

एक जगह उन्होंने एक अस्थाई म्यूज़िक ट्रेक जोड़ा – कुछ म्यूज़िक था और कुछ उसमें गूंजने जैसी आवाज़ (रिवर्ब) सी थी – और मैं हैरान हो गई. मैंने कभी हिम्मत नहीं की थी कि इतने भावुक पलों में इस तरह का म्यूज़िक हो सकता है. पर वो काम कर गया.

हमने पाकीज़ा और दूसरी हिंदी फिल्मों को भी देखा – किस तरह वे साउंड का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह वो भावनाओं को खुलकर उभरने देते हैं. इस तरह के भावनात्मक खुलेपन ने हमें सही साउंड डिज़ाइन बनाने में मदद की.

और, हमने कई तरह की बैकग्राउंड आवाज़ों का भी प्रयोग किया. मुझे याद है, शिवम ने फिल्म दोबारा देखी और एक हल्की-सी बारात की आवाज़ सुनी. वह बहुत धीमी थी, लेकिन मौजूद थी. ऐसे छोटे-छोटे, लगभग न दिखने वाले विवरण ही फिल्म का सही माहौल बनाने में मदद करते हैं.

आखिरी सीन पर

हंसा: तुम्हें पता है फिल्म में ऐसे कुछ दृश्य हैं जिन्हें तकनीकी रूप से सीधे मैंने डायरेक्ट नहीं किया.

वो जो आखिरी दृश्य है – जहां सभी केसवर्कर्स गार्डन में हैं – असल में मैंने बस इतना ही कहा था कि “उन्हें कमरे से बाहर कहीं ले जाओ उन्हें एक-दूसरे को शूट करने दो.” मैंने बस यही निर्देश दिया था. पर जब मैंने वो फूटेज देखी तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि “ये कैसे इन्होंने शूट कर लिया?”

शिवम (टीटीई): हमें जो बताया गया था वो ये कि शॉल का इस्तेमाल करना है – वो शॉल जिसपर सभी केसवर्कर्स ने काम किया है. हमें दृश्यों के ज़रिए यह दिखाना था कि वे इसे कैसे अपना रही हैं, इसे ओढ़ रही हैं.

मेरे ख्याल से जगह ने इसे और खास बना दिया. बांदा, बुंदेलखंड में उस समय गर्मी का मौसम था – वही खास तरह की गर्मी, जहां धूप तेज़ होती है, चारों तरफ धूल होती है, और हवा में अजीब-सी खामोशी होती है.

हमें एक शांत जगह की तलाश थी जहां वे सुकून से बैठ सकें और फिर अचानक ऐसा हुआ कि वे सभी शॉल के साथ बातें करने लगीं – वे उसके साथ खेलतीं, उसे ओढ़तीं, हंसतीं. फिर बस यही था कि वो जो उस पल में वहां था वो सब कैमरे में कैद हो गया.

ऐसा हुआ कि मंजू ने उस शॉल को ओढ़ लिया, और अचनाक से वो बिल्कुल स्थिर हो गईं, एकदम शांत. उन्होंने अपना सिर नीचे किया, शॉल के कपड़े को देखने लगीं. उस पल ऐसा लग रहा था जैसे वो उनका एकदम निजी कोना हो जहां वो बिल्कुल खो गई हैं. उस पल ने जैसे सबकुछ बयां कर दिया.

हमने तय किया कि हम इन पलों को स्लो मोशन में शूट करेंगे. बाद में प्रोडक्शन के दौरान नहीं, बल्कि इसी पल यहीं पर. और मुझे लगता है इस सोच ने उस शूट को एक गहराई दी, एक लय दिया, और कुछ कविता सा बन गया.

हंसा: ये बहुत सुंदर था. और जिस तरह तुमने इसे स्वाभाविक रूप से कैद किया – बिना ज़्यादा निर्देश दिए, बिना कोई मजबूरी डाले – उसी से यह सीन इतना शक्तिशाली बना.

समझौता शब्द और फ़िल्म में उसके मायने पर

आस्था: फिल्म को दूसरी-तीसरी बार देखते हुए मैं ‘समझौता’ शब्द के साथ आपके रिश्ते के बारे में सोच रही थी. ‘हिंसा की शब्दावली’ पर काम करते हुए हमारा इस शब्द के साथ अलग रिश्ता था लेकिन आपकी फिल्म इसे गलत नहीं ठहराती. और ये सिर्फ इसे समर्पण के नज़रिए से नहीं देखती, बल्कि इसमें बहुत सारी परतें दिखाई देती हैं.

तो, मैं बस यही जानना चाहती हूं कि आपके लिए समझौता का क्या मतलब है?

हंसा: ये बहुत ही अच्छा सवाल है.

मुझे लगता है, मैं इस शब्द से जुड़ी हर तरह की शर्म को हटाना चाहती थी. यह मेरा एक सोचा-समझा निर्णय रहा होगा और मैं इसके मतलब को खुला भी रखना चाहती थी. क्योंकि समझौता हमेशा समर्पण नहीं होता, है ना? यह बचाव भी हो सकता है, यह बातचीत भी हो सकती है.

मुझे अंग्रेज़ी का कॉम्प्रमाइज़ शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है. यह बहुत ही कठोर सा लगता है, जैसे सब कुछ खत्म हो गया. लेकिन समझौता – इसमें कुछ बहाव है, कुछ बदलाव है. यह आगे बढ़ने और परिवर्तन की गुंजाइश देता है.

हममें से ज़्यादातर लोगों यह महसूस करते हैं कि ज़िंदगी के भीतर बहुत तरह के छेद होते हैं. हम अलग-अलग दौर से गुज़रते हैं, चीज़ों को अपनाते हैं, बदलते हैं. समय के साथ हम अलग-अलग आकार लेते हैं और समझौता शब्द में यह सब कुछ समाया हुआ है.

यह फिल्म किसके लिए है?

आस्था: मुझे लगता है आपने समझौता को एक नारीवादी अर्थ दिया है – एक शब्द जिसमें लचीलापन है और बातचीत शामिल है. यही बात कई केसवर्कर्स ने भी लिखी थी.

तो बस एक आखिरी सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, ये फिल्म किसके लिए है?

हंसा: मैं सच में उम्मीद करती हूं कि ये ज़मीनी स्तर पर असर डाले, कि यह उन औरतों तक पहुंचे, जिनके लिए इसे बनाया गया था. ये भी है कि फिल्म बहुत सारे फेस्टिवल्स में जा रही है, ये तो बोनस है लेकिन मेरी असली उम्मीद यही है कि यह वहां असर डाले, जहां यह सबसे ज़रूरी है.

जहां तक भविष्य की बात है – हां, मैं ऐसी फिल्में बनाती रहना चाहूंगी, जो ज़रूरी लगें, जो मायने रखती हों.

यह फिल्म बिना ज़्यादा सोचे-समझे बनाई गई थी. इसमें कोई शक या हिचकिचाहट नहीं थी. यह पूरी तरह डूबकर, भरोसे के साथ बनाई गई थी. शायद इसीलिए यह मेरी सबसे प्यारी फिल्मों में से एक बनी.

और हां, यह सिर्फ मेरी नहीं है. इसे बनाने में एक पूरे गांव की मेहनत लगी – बल्कि, कई गांवों की!

इस लेख का अनुवाद सुमन परमार ने किया है.