हैदराबादी महिलाएं 19वीं सदी के उत्तरार्ध से ही उर्दू भाषा में साहित्य सृजन कर रही थीं. वैसे यह कोई अनूठी बात नहीं क्योंकि यह वही दौर था जब बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में भी महिलाएं साहित्य रचना कर रही थीं. स्त्री लेखन के इस उभार के अपने ऐतिहासिक कारण रहे हैं, जिनपर इस लेख में मैं बाद में बात करूंगी. अभी मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूं, वह है – हैदराबाद की महिला लेखकों के उर्दू गद्य की 150 साल पुरानी और अटूट परम्परा, जिसके बारे में हम लगभग न के बराबर जानते हैं. न जानने के कुछ बहुत ही खास कारण रहे हैं. इन कारणों का संबंध कहीं-न-कहीं उर्दू में लिखने वाली हैदराबादी महिला लेखकों का तीन तरफा हाशियाकरण है.

पहला तो यह कि उर्दू को हम दक्षिण भारत की भाषा के रूप में देखते ही नहीं हैं. यह एक बड़ी विडंबना है. क्योंकि यह दक्कन ही था जहां 15वीं से 17वीं शताब्दी तक, उर्दू एक साहित्यिक भाषा के रूप में न सिर्फ़ पनपी बल्कि खूब फूली-फली थी. उस ज़माने में तो उत्तरी भारत के शाही दरबारों में फारसी 1 का बोलबाला था और फारसी की सांस्कृतिक विरासत को ही तरजीह दी जाती थी, उसे बढ़ावा भी दिया जाता था. यह दक्कन के शाही दरबार और सूफी दरगाह ही थे जहां उर्दू—जिसे दकनी या दक्कनी के नाम से जाना जाता है—पनपी और आगे बढ़ी. जैसा कि लेखक शगुफ्ता शाहीन और सज्जाद शाहिद ने बताया है, यह एक ऐसी साहित्यिक भाषा बन गई थी जो बाज़ारों और गली-मुहल्लों में इस्तेमाल होने वाली संपर्क भाषा से अलग नहीं थी. दूसरे शब्दों में कहें तो दक्कन में “आम ज़ुबान” (“आम लोगों की भाषा”) और “अदबी ज़ुबान” (“साहित्यिक भाषा”) में कोई अंतर नहीं था, दोनों एक ही थीं. बाद में साहित्यिक उर्दू या अदबी उर्दू का उत्तर भारत में जिस तरीके से विकास हुआ, यह उससे तो बिल्कुल ही अलग था.

साहित्यिक भाषा के रूप में उर्दू या दकनी का विकास दक्कन में हुआ, फिर भी हम उर्दू के विकास का श्रेय उत्तर भारत को देते हैं और उत्तर भारत से ही इसका रिश्ता भी जोड़ते हैं. यहां तक कि जो उर्दू उत्तर भारत में लिखी और बोली जाती है उसे ही मानक भाषा भी मानते हैं. ऐसा सन् 1687 में दक्खन पर मुगलों की विजय और बाद में निज़ामों (1724-1948) द्वारा आसफ़ जाही शासन की स्थापना के कारण हुआ, जिसने दकनी को विस्थापित कर, उत्तरी भारत में बोली जाने वाली उर्दू सहित उत्तर की जो सांस्कृतिक विरासत थी, उसकी श्रेष्ठता पर बल दिया. गौरतलब है कि दक्षिण भारत में भी दकनी और अन्य ‘उर्दू’ को आसानी से नहीं अपनाया जाता जबकि दक्षिण भारत में बोली जाने वाली दकनी या अन्य उर्दू की जो शब्दावली है उसमें मराठी, तेलुगु और कन्नड़ जैसी भाषाओं के शब्दों की भरमार है, या यूं कहिए कि दक्षिण भारतीय भाषाओं के शब्दों से समृद्ध शब्दावली और छवि के बावजूद दक्षिण भारत में भी दकनी को उत्तरी उर्दू की छोटी बहन के रूप में ही देखा जाता है.

दूसरा कारण कि हम उर्दू की हैदराबादी महिला लेखकों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, वह यह कि रियासतों के समाज और संस्कृति पर अपेक्षाकृत बहुत ही कम शोध हुए हैं. यह हैरत की बात है क्योंकि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय उप-महाद्वीप में कुल 565 रियासतें थीं. रियासती समाज और संस्कृति की इस उपेक्षा के कारणों को समझना बहुत मुश्किल नहीं है. दरअसल इसके पीछे औपनिवेशिक शक्तियों का अपना स्वार्थ था. वे खुद को परोपकारी और उदार व्यवस्था के रूप में पेश करना चाहती थीं. इसका अंदाज़ा इस औपनिवेशिक दावे से भी लगाया जा सकता है कि केवल ब्रिटिश भारत में ही सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक जीवन की बात की जा सकती थी, यह औपनिवेशिक शासन की उदारता, परोपकार और ज्ञानोदय के कारण ही संभव हुआ था. दूसरी ओर, प्रिंसली स्टेट यानी रियासतों को जड़ और गतिहीन समझा जाता, जो अपने समय से काफी पीछे थे, और जहां मध्यकालीन सामंतों का शासन था जो ओरिएंटलिस्ट फैंटसी या प्राच्यवादी कल्पना की गिरफ्त में थे. रियासतों को लेकर यह रूढ़िवादिता लंबे समय तक बनी रही और इसने रियासतों की बौद्धिक विरासतों और इतिहास को निश्चित रूप से बहुत नुकसान पहुंचाया. हालात अब जाकर बदले हैं, जब सियोभान लैम्बर्ट-हर्ले, जानकी नायर, कविता सरस्वती दातला, रज़ाक ख़ान और ऐसे ही अन्य विद्वानों ने इस धारणा को बदलने की कोशिशें की है.

उर्दू की हैदराबादी महिला लेखकों के हाशियाकरण का एक कारण जेंडर भी है. अंग्रेज़ी और उर्दू, दोनों ही भाषाओं में उर्दू साहित्य का जो इतिहास लिखा जाता है, उसमें न केवल दक्षिण भारत के उर्दू लेखकों को लगभग बाहर कर दिया जाता है, बल्कि महिला लेखकों को भी किनारे कर दिया जाता है. ऐसे इतिहासों में कहीं-कहीं मह लका बाई चंदा (1768-1824) का उल्लेख ज़रूर मिलता है, जो कि आसफ़ जाही हैदराबाद की एक बहुत ही मशहूर और शानदार तैफ़ा या तवायफ़ थीं. शोध से पता चलता है कि तवायफ़ें दरअसल साहित्यिक महिलाओं या महिला साहित्यकारों का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख समूह हुआ करती थीं. उन्होंने कविताओं की रचना की और उन्हें संगीत और नृत्य में ढाला. वे अपने समय की बौद्धिक, साहित्यिक और बहुधा राजनीतिक संस्कृतियों में भी अहम और प्रभावशाली भूमिका निभाया करती थीं.

इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरी महिलाएं लेखन करती ही नहीं थीं या कि उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं. संभवतः उन्होंने भी लिखा, और ऐसे सबूत हैं कि शाही और कुलीन महिलाओं के अलावा सूफ़ी परिवारों की औरतें, यानी ऐसी औरतें जिनकी शिक्षा तक पहुंच थी, उन्होंने भी कविताओं की रचना की. अमीना तहसीन ने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि महिलाओं की साहित्यिक गतिविधियों के प्रमाण के रूप में लेखन और पाठ्य सामग्री पर हमारी निर्भरता ने हमें मौखिक परम्पराओं पर विचार-विमर्श से रोका है जबकि समाज के सभी वर्ग में महिलाओं की मौखिक रचनात्मकता का लम्बा इतिहास रहा है. दक्कन में महिलाओं द्वारा रचित कविताओं का आगे कोई उल्लेख नहीं मिलता है. उनके गद्य के बारे में तो हम और भी कम जानते हैं.

साहित्य का इतिहास लिखने में जो लैंगिक भेदभाव बरता गया और महिला लेखकों की जो उपेक्षा की गई, उसकी भयावहता तब और अधिक स्पष्ट हो जाती है जब हमें पता चलता है कि वैसी महिला कवियों की तादाद 150 से कम नहीं थी जो दक्कन से थीं और जिन्होंने अलग-अलग दौर में काव्य सृजन किया था.

हमें महिला साहित्यकारों की तादाद के बारे में यह जानकारी नसीरुद्दीन हाशमी के कामों से मिलती है. नसीरुद्दीन हाशमी, एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इस क्षेत्र की महिलाओं की साहित्यिक उपलब्धियों को दर्ज करने में बरती गई कोताहियों और कमियों को दूर करने का प्रयास किया और महिला लेखकों, कवियों और दक्कन के संरक्षकों के बारे में भरपूर लेखन किया. उनका काम कई खण्डों में उपलब्ध है. हाशमी ने पूर्व आसफ़ जाही हैदराबाद की महिला लेखकों, सुधारकों और संरक्षकों की जीवनियां और एथ्नोग्राफियां या नस्लयात भी लिखे हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं और अब तो साहित्य का इतिहास लिखने वालों के लिए अमूल्य स्रोत बन चुके हैं.

19वीं सदी में सुधार और शिक्षा

19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक लेखन और रचनात्मक अभिव्यक्ति, मध्यवर्गीय महिलाओं के लिए एक संभावना और सम्मानजनक काम या शौक बन चुकी थी. उनके नज़रिए में यह बदलाव धीरे-धीरे और असमान रूप से आया था. यह समाज सुधार, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा पर बल ही था जिसने इस बदलाव को गति दी. 19वीं शताब्दी के मध्य में हैदराबाद का जो वातावरण था, वह न केवल अनुकूल था बल्कि समाज सुधार के लिए सक्रिय रूप से आधार तैयार करने वाला भी था. इस संदर्भ में देखें तो सालारजंग प्रथम (1829-1883) का इसमें बड़ा योगदान था. वह हैदराबाद रियासत में दीवान थे और नाबालिग निज़ाम VI, मीर महबूब अली खान (1866-1911) के राज्य संरक्षक भी थे. कहना न होगा कि वे अपने दौर की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में शुमार किए जाते थे. सालारजंग ने अपने लंबे और असाधारण कार्यकाल के दौरान प्रशासन, कर-निर्धारण और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जिसकी ज़रूरत लम्बे समय से महसूस की जा रही थी.

हैदराबाद में जिन स्कूलों ने पहले-पहल लड़कियों के लिए अपने दरवाज़े खोले थे, वे 1870 के दशक में ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित किए गए थे. लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कियों की तालीम के लिए स्कूलों की स्थापना सिर्फ़ ईसाई मिशनरियों ने ही की थी. कुछ पुराने हैदराबादी परिवारों, जैसे कि खुद सालारजंग प्रथम ने भी स्कूल स्थापित करने की पहल की थी. उनकी बेटी नूरुन्निसा बेगम, जिन्होंने अपने पिता की रौशनख्याली और उदार दृष्टिकोण की बदौलत अच्छी तालीम हासिल की थी, ने अपने घर पर ही मदरसा निस्वां 2 (लड़कियों का स्कूल) शुरू किया था. लेकिन लोगों का एक नया समूह था, जिसे “गैर-मुल्की” कहा जाता था और जिसका हैदराबाद में स्त्री शिक्षा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला था.

सालारजंग की नीति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू भारतीय उप-महाद्वीप के दूसरे हिस्सों से प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती करना और उन्हें हैदराबाद में बसने के लिए प्रोत्साहित करना था. पलायन कर हैदराबाद आने वाले शिक्षित मध्यवर्गीय “गैर-मुल्की” अक्सर अपने साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी लेकर आते थे. विद्वान मार्ग्रिट पर्नाउ ने तर्क पेश करते हुए कहा है कि जब गैर-मुल्कियों ने पाया कि उनकी सामाजिक हैसियत हैदराबाद के पारंपरिक अभिजात वर्ग की तुलना में कम है, और उन्हें अक्सर नीची नज़र से देखा जाता है. तब अपनी हैसियत और स्वीकार्यता बढ़ाने और सामंजस्य स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने बुर्जुआ मूल्यों की ओर रुख किया, और इस तरह जन्म से मिलने वाली हैसियत की जगह शिक्षा और व्यक्तिगत उपलब्धियों को तरजीह देना शुरू किया. ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी शराफत का दावा पेश किया जो कि प्रचलित कुलीनता 3 से अलग था और शायद श्रेष्ठ भी माना गया.

इस बुर्जुआ सांस्कृतिक परियोजना में महिलाओं का केंद्रीय किरदार था क्योंकि उनकी भूमिका न सिर्फ़ भावी पीढ़ियों के वाहक के रूप में थी बल्कि अपने समुदाय की संस्कृति की सरपरस्त, उसकी निगहबानी की भूमिका भी उन्हीं की थी 4. इसलिए यह ज़रूरी समझा गया कि उनको तालीम दी जाए 5. उनपर जिस तरह की ज़िम्मेदारियां थीं, उसके मद्देनज़र उनका शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी था. गैर-मुल्कियों द्वारा स्थापित शुरुआती स्कूलों में हिंदू एंग्लो-वर्नाक्युलर स्कूल भी शामिल था, जिसकी स्थापना अघोरनाथ चट्टोपाध्याय ने सन् 1881 में की थी. इस स्कूल में हिंदू और मुस्लिम, दोनों समुदायों की कुल 76 लड़कियां पढ़ती थीं, जिनमें खुद उनकी अपनी बेटियां—जिनमें से एक को हम सरोजिनी नायडू के रूप में जानते हैं—भी शामिल थीं 6. लेकिन नूरुन्निसा बेगम जैसी गैर-मुल्कियों द्वारा स्थापित इन शुरुआती स्कूलों की उम्र लंबी नहीं रही. इसकी वजह यह थी कि इन स्कूलों की स्थापना घरों में की गई थी और इनकी स्थापना का उद्देश्य आमतौर पर सिर्फ़ अपने परिवार के लोगों को नई तरह की शिक्षा प्रदान करना था.

गैर-मुल्की मूल की मध्यवर्गीय महिलाओं और पुरुषों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर जो काम और लेखन किया, उससे लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा मिला. साथ ही, पर्दा से जुड़े नियमों में ढील का मार्ग भी प्रशस्त हुआ 7. इस तरह देखें

तो गैर-मुल्कियों के काम और लेखन ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने और पर्दा प्रथा को कमज़ोर करने में अहम भूमिका अदा की थी और साहित्यिक पत्रिकाओं ने इसमें प्रमुख उत्प्रेरक का काम किया था.

प्रकाशनों की उपलब्धता के बीच

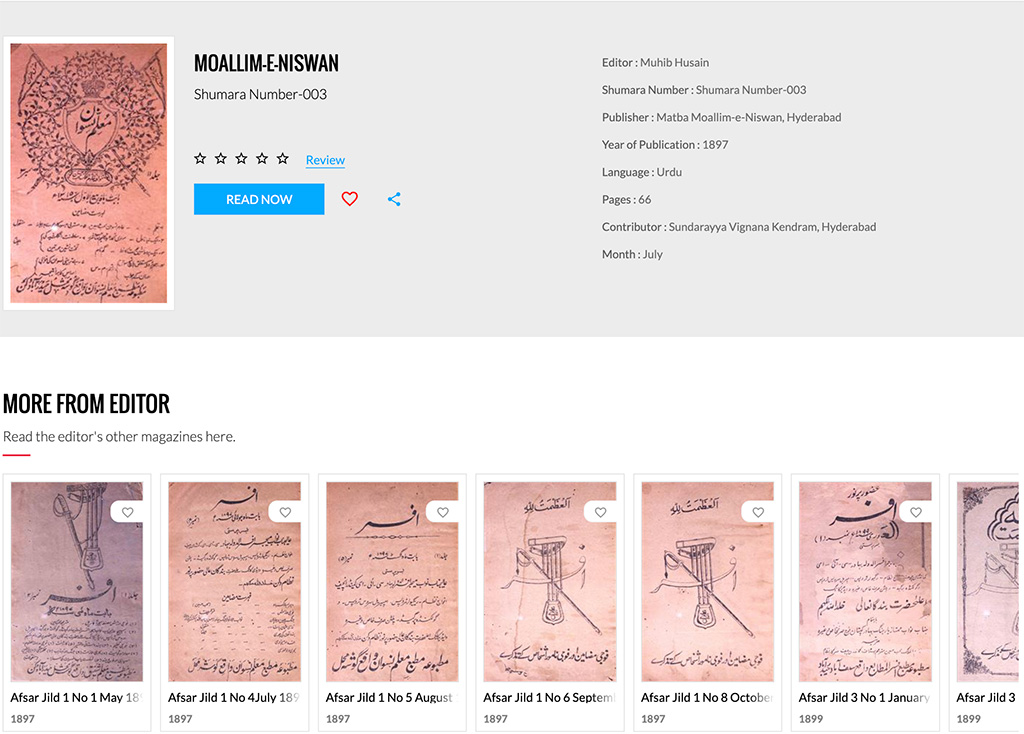

हैदराबाद से महिलाओं के लिए प्रकाशित होने वाली पहली साहित्यिक पत्रिका का नाम मुअल्लिम-ए-निस्वां (1886-1901) था और इसके प्रकाशक मुहिब्ब-ए-हुसैन थे. इस पत्रिका ने हैदराबादी समाज की सख्त लानत-मलामत और धमकियों के बावजूद महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया और पर्दा प्रथा की आलोचना की. न केवल संपादक ने पर्दा के खिलाफ़ लिखा, बल्कि इस पत्रिका के लिए लिखने वाली महिलाओं ने भी इस प्रथा के विरोध में खुलकर अपनी बातें रखीं और ऐसा उन्होंने ढके-छुपे नहीं बल्कि खुले तौर पर अपने नाम के साथ किया. मुअल्लिम ने हैदराबाद में सुधारवादी परिवारों को आकर्षित करने के लिए कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, अन्य जगहों की महिलाओं की जीवनियों एवं उनसे जुड़ी जानकारियां, प्रसिद्ध महिलाओं और महिलाओं से जुड़ी नई संस्थाओं के बारे में प्रेरणादायक सूचनाओं/समाचारों का सहारा लिया 8 लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हैदराबादी समाज का एक बड़ा तबका इसके खिलाफ़ था तो उस तबके के कड़े विरोध और दबाव ने हुसैन को अंततः प्रकाशन बंद करने पर मजबूर कर दिया.

लेकिन तब तक उनकी पत्रिका अपना मिशन पूरा कर चुकी थी. संभावित बदलाव की राहें रौशन हो चुकी थीं और मुख्यधारा से बहिष्कृत महिला अभिव्यक्तियों, अनुभवों और आकांक्षाओं के उभरने के लिए एक मंच आकार ले चुका था. पर्नाउ लिखते हैं कि 1880 के दशक में हुसैन की पत्रिका के साथ हैदराबाद में मध्यवर्गीय महिलाओं के बीच उर्दू का जो साहित्यिक आंदोलन शुरू हुआ था, वह सुधारवादी गैर-मुल्की उत्साह से प्रेरित होता रहा और 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में अपने चरम पर पहुंचा 9.

यह वही समय था जब ऐसी शिक्षाप्रद और सुधारवादी कहानियों और उपन्यासों का उभार नज़र आता है जो महिलाओं के हालात और हैसियत पर केंद्रित थे. ऐसा नहीं है कि उस दौर में सिर्फ़ कहानियां और उपन्यास ही लिखे जा रहे थे, बल्कि महिलाओं ने लघुकथाओं और लंबी कहानियों के साथ ही कविता की अन्य शैलियों में भी खूब साहित्य सृजन किया. इस पीढ़ी की दो प्रमुख हस्तियां थीं—तैय्यबा बिलग्रामी (1873-1921) और सुगरा हुमायूं मिर्ज़ा (1884-1958). दोनों ही गैर-मुल्की सुधारवादी परिवारों से थीं. दोनों ही विलक्षण प्रतिभा की धनी लेखक और पत्रकार थीं. दोनों प्रभावशाली वक्ता थीं और कई पर्दा विरोधी अंजुमनों के पीछे की ताकत भी, जिन्होंने बहुत से अहम सामाजिक कामों को अंजाम दिया था. दोनों ने कथात्मक (फिक्शन) के साथ-साथ कथेतर (नॉन-फिक्शन) साहित्य का भी सृजन किया, जिसमें खास तौर से सुधार के विभिन्न पहलुओं पर लिखे गए लेख शामिल थे जो महिला केंद्रित उर्दू पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे. उनकी साहित्यिक उपलब्धियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं क्योंकि वे जिस समाज में रहती थीं वह हद दर्जे का रूढ़िवादी और पर्दा प्रथा का पोषक समाज था, और जिसके विरोध में वह बड़े पैमाने पर लिख रही थीं.

तैय्यबा बेगम हैदराबाद के अवामी हिदायात (पब्लिक इंस्ट्रक्शन) महकमे के निदेशक सैयद हुसैन बिलग्रामी की बेटी थीं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में रियासत की बड़ी सेवा की थी और अपने कामों की बदौलत ऐसा खास मुकाम हासिल किया था कि उन्हें इमाद-उल-मुल्क (“रियासत का स्तम्भ”) की आधिकारिक उपाधि से सम्मानित किया गया था. बिलग्रामी परिवार की दूसरी औरतों की तरह तैय्यबा बेगम ने भी घर पर ही तालीम हासिल की थी. सन् 1896 में अपनी शादी के बाद निजी तौर पर पढ़ाई (स्वाध्याय) करके उन्होंने एफए और बीए की डिग्रियां हासिल की. चार बच्चों की मां तैय्यबा बेगम, सन् 1910 में बीए की डिग्री हासिल करने वाली पहली मुस्लिम महिला बनीं और अपने जीवनकाल में उन्होंने कुल दो उपन्यास लिखे 10.

यूं तो दोनों ही उपन्यास अच्छे हैं लेकिन उनका उपन्यास अनवरी बेगम खास तौर से प्रसिद्ध है, जो कि सन् 1909 में इस्मत नाम की पत्रिका में किस्तों में छपा था और जो उनकी मृत्यु के बाद ही उपन्यास के रूप में प्रकाशित हो सका 11. यह एक सुधारवादी उपन्यास है जो आधुनिक मुस्लिम शिक्षा के महत्त्व को रेखांकित करता है और अंधविश्वासों, रीति-रिवाजों और पर्दा प्रथा के सबसे सख्त रूपों की निंदा करता है.

अनवरी बेगम महिलाओं के जीवन और दृष्टिकोण पर केंद्रित है, जो उस समय के हिसाब से असामान्य बात थी. क्योंकि तब तक पुरुष सुधारकों के सुधारवादी विमर्शों में आमतौर पर महिलाओं के जीवन को उनके पति और परिवार के प्रति उनकी भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों के सन्दर्भ में ही देखा जाता था. 12

पर्दा क्लब और अंजुमन

उल्लेखनीय रूप से बहुमुखी और ऊर्जावान, तैय्यबा बेगम और सुगरा बेगम विभिन्न महिला संगठनों के संचालन और निर्देशन में सबसे आगे रहती थीं. यह उन्हीं के प्रभाव और परिश्रम का परिणाम था कि महिला संगठनों का दिन-प्रतिदिन विस्तार हो रहा था. 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पर्दा क्लबों और अंजुमनों ने विभिन्न समुदायों की उच्च और मध्यम वर्ग की महिलाओं को घर के एकांत से बाहर निकलने, एक-दूसरे से मिलने और आपसी रिश्ते को मज़बूत बनाने के लिए ऐसी जगह बनाई जो पर्दा मानदंडों के अनुरूप थी. इनमें सन् 1901 में स्थापित हैदराबाद लेडीज़ एसोसिएशन (बाद में, लेडी हैदरी क्लब), सन् 1913 में स्थापित अंजुमन-ख़वातीन-ए-इस्लाम, सन् 1919 में स्थापित अंजुमन-ए-ख़वातीन-ए-दक्कन और लेडी बार्टन क्लब शामिल है.

अपनी बहुत सारी गतिविधियों के साथ-साथ इन क्लबों और अंजुमनों ने लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा की वांछनीयता और इसके आदर्श रूप पर बहस को बढ़ावा दिया, चंदा इकट्ठा किया और लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना की. गरीब महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का बंदोबस्त किया, लड़कियों के लिए खेलों का आयोजन किया और खेल सुविधाओं की व्यवस्था की, सार्वजनिक मंचों पर बोलने और संगठनात्मक अनुभव हासिल करने के मौके मुहैया कराए, और प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान राहत की व्यवस्था भी की. 1930 और 1940 के दशकों में, बदले हालात के मद्देनज़र इनमें से कुछ संगठनों के स्वरूप में बदलाव आया और धीरे-धीरे ये सामाजिक सुधार से राजनीतिक मसलों की तरफ शिफ्ट होते चले गए 13. मगर जैसा कि पर्नाउ ने बताया है, हमें यह याद रखना चाहिए कि इन क्लबों और अंजुमनों में महिलाओं ने जेंडर और जेंडर से जुड़ी चिंताओं से परिभाषित समूह के रूप में कार्य नहीं किया. बल्कि, उन्होंने हमेशा खुद को एक ऐसे विशेष वर्ग या सामाजिक हैसियत वाले समूह के सदस्य के रूप में देखा, जिसकी महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी थी14.

तैय्यबा बेगम और सुगरा बेगम भी हैदराबादी महिलाओं में विशिष्ट थीं, जिन्हें अपनी रियासत के भीतर और बाहर भी, दूसरे अंजुमनों या संगठनों द्वारा बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता था 15. इन आयोजनों में, तैय्यबा बेगम ने शुरू में धार्मिक शिक्षा से परे एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की वकालत की, जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर और व्यवहारिक साथी बनाती हो16. समय के साथ, उनके विचारों में बदलाव आया जो उनके भाषणों में भी प्रतिबिम्बित हुए. अब उन्होंने विभिन्न वर्गों की ज़रूरतों के बारे में बात करना शुरू किया, जिसमें जीविकोपार्जन के लिए महिलाओं के शिक्षक, डॉक्टर या टाइपिस्ट आदि बनने की आवश्यकता पर बल दिया गया था. उन्होंने और सुगरा बेगम ने पर्दा प्रथा की सख्ती के खिलाफ़ आवाज़ बुलंद की, जिसको उन्होंने बहुत करीब से देखा था. उन्होंने तर्क दिया कि यह (पर्दा) वास्तव में महिलाओं को उनके शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दायित्वों को पूरा करने से रोक रहा था 17. दोनों ही मुस्लिम महिलाओं की वकालत कर रही थीं. जेंडर और समाज के बारे में दोनों की सोच का आधार धर्म ही था. धर्म और सम्प्रदाय के बीच सामंजस्य दोनों के लिए बहुत ज़रूरी था. अपने एक भाषण में तैय्यबा बेगम ने अपनी गहरी सोच को ज़ाहिर करते हुए कहा था कि

“कट्टरता, जिसकी बुनियाद अज्ञानता है, विनाशकारी शक्ति है... पेड़ों में भी ऐसा कीड़ा लग जाता है जो उसको सुखा देता है या उसकी जड़ों को खोखला कर देता है. कट्टरता भी उसी सफेद चींटी की तरह है जो धर्म की नींव को ध्वस्त कर देती है... जब दोस्ती और एकता का मरहम लगाया जाता है तो यह बीमारी निश्चित रूप से दूर हो जाती है. कट्टरता के लिए किसी एक दल पर दोष मढ़ना अनुचित होगा. इसके लिए सभी दल ज़िम्मेदार हैं 18”.

हैदराबाद और दूसरी जगहों पर स्त्री शिक्षा को लेकर विमर्श का वातावरण धीरे-धीरे निर्मित हुआ और सन् 1943 में अलीगढ़ में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कांफ्रेंस (अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन) के दौरान महिलाओं की बैठक में जब हशमतुन्निसा बेगम ने अपनी बात रखी तो उन्होंने इसपर ज़ोर दिया कि देश को महिला शिक्षकों, डॉक्टरों, नर्सों और दाइयों की ज़रूरत है. इस मौके पर उन्होंने भविष्य में आने वाले बदलावों के मद्देनज़र, लड़कियों को देश के लिए और खुद अपने लिए तैयार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया था 19.

हशमतुन्निसा, जिनका जन्म हैदराबाद के एक कुलीन परिवार में हुआ था, स्वयं हैदराबाद के महबूबिया स्कूल (स्थापना 1909) की उपज थीं और उन्होंने राज्य में लड़कियों के स्कूल के साथ-साथ मातृत्व देखभाल जैसी सुविधाएं भी शुरू की थीं.

सुगरा हुमायूं मिर्ज़ा: अपने आप में एक संस्था

तैय्यबा बेगम की उम्र तो ज़्यादा लंबी नहीं थी लेकिन उनका जीवन बहुत ही रचनात्मक था. उन्होंने कथात्मक और कथेतर साहित्य (फिक्शन और नॉन-फिक्शन) का न केवल सृजन किया बल्कि उन्हें प्रकाशित भी करवाया. उन्होंने लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में भी अपना योगदान दिया. सन् 1921 में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई. अब उनके कामों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सुगरा बेगम पर थी जो उम्र में तो उनसे छोटी थीं लेकिन उनकी सच्ची दोस्त और सहकर्मी थीं. सुगरा हुमायूं मिर्ज़ा, अपने आप में एक संस्था थीं. वह एक गैर-मुल्की परिवार से थीं. उनको जन्म देने वाली मां मरियम बेगम अरबी और फ़ारसी की प्रसिद्ध विद्वान थीं और उनके पिता का नाम कैप्टन हाजी सफ़दर अली मिर्ज़ा था जो हैदराबाद सेना में सर्जन थे. 16 साल की उम्र में उनकी शादी हुमायूं मिर्ज़ा से हुई जो पेशे से वकील और समाज सुधारक थे. सुगरा बेगम और बैरिस्टर हुमायूं मिर्ज़ा ने मिलकर, समाज सुधार के क्षेत्र और हैदराबाद के सामान्य साहित्यिक परिवेश—दोनों में एक ऐसी टीम तैयार की जो न केवल दुर्जेय थी बल्कि क्रियाशील भी थी.

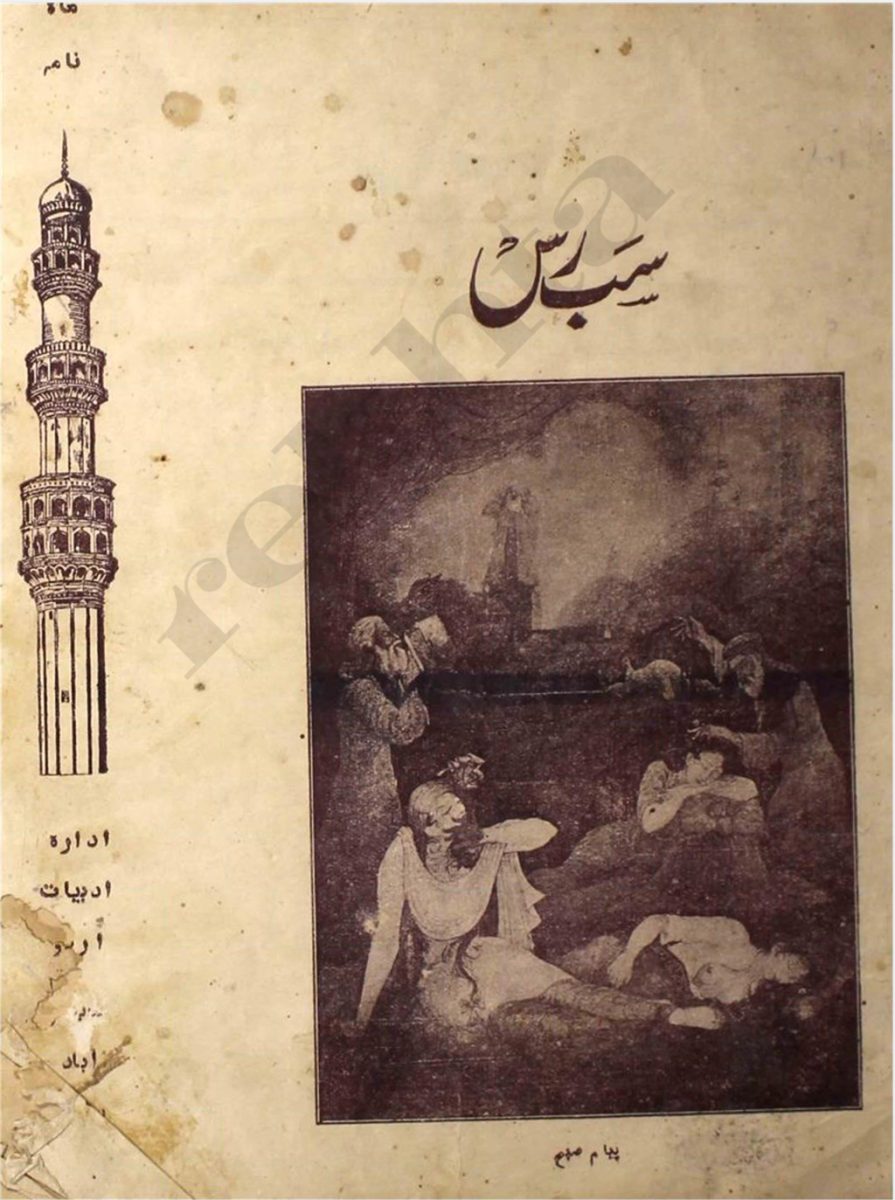

सुगरा बेगम ने अंजुमन-ए-खवातीन-ए-दक्कन की स्थापना की और इसके बैनर तले महिलाओं की पत्रिका अन-निसा (1919-1927) का प्रकाशन शुरू किया, जिसमें रचनात्मक और चिंतनपरक लेखन को तरजीह दी जाती थी. इस पत्रिका में स्वास्थ्य, गृहप्रबन्ध, स्त्री शिक्षा और अंधविश्वास जैसे विषयों पर लेख छपते थे. उन्होंने ख़ुद तो बहुत से लेख लिखे ही, साथ ही दूसरी महिलाओं को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया 20. अन-निसा की सफलता और मध्यवर्गीय महिलाओं में आपसी सदभाव की संस्कृति और शिक्षा के विकास के बाद, महिलाओं द्वारा संपादित और महिला लेखकों के योगदान वाली कई और उर्दू पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ. महिलाओं द्वारा संपादित इन मासिक या त्रैमासिक पत्रिकाओं में ख़ादीमा (1922), हमजोली (1931-1940), सफीना-ए-निस्वां (1932), और नहीद (1938) भी शामिल थीं. ये पत्रिकाएं बहुधा सचित्र हुआ करती थीं. इन पत्रिकाओं में महिलाओं द्वारा लिखी गई कहानियां, कविता, आलोचना, साहित्यिक और सामाजिक निबंध छपा करते थे. इसके अलावा, इन पत्रिकाओं में इतिहास, विज्ञान और चिकित्सा संबंधी लेख और जानकारियां भी होती थीं.

सुगरा बेगम की बड़ी शैक्षिक परियोजनाओं में से एक मदरसा-ए-सफ़दरिया थी, जो आज भी हैदराबाद में एक ऐसे उर्दू मीडियम स्कूल के रूप में फल-फूल रही है जिसमें कम आय वाले या गरीब घरों के बच्चे पढ़ते हैं. वह न सिर्फ़ इसके रोज़मर्रा के कामकाज में शामिल थीं, बल्कि इसे बनाने के लिए ज़मीन भी खरीदी थी. यह मदरसा कायम रहे और यहां पढ़ने-पढ़ाने वालों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए उन्होंने अपनी ज़्यादातर दौलत मदरसा के नाम कर दी थी. स्थानीय और राष्ट्रीय संगठनों के अलावा, वह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी सदस्य थीं, जहां उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता था. उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया और इस तरह राष्ट्रवादी आंदोलन को मज़बूती प्रदान करने में अपना योगदान दिया. लोग स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, इसके लिए भी उन्होंने अभियान चलाया था. हिंदू महिला संगठन की वह एकमात्र गैर-हिंदू सदस्य थीं. तैय्यबा बेगम के विपरीत, जो पर्दा किया करती थीं, सुगरा बेगम ने कभी पर्दा नहीं किया और पुरुषों की सभाओं को सम्बोधित भी किया. उन्होंने रवीन्द्रनाथ टैगोर और सरोजिनी नायडू से लेकर उस्मानिया सल्तनत के अपदस्थ सुल्तान, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी तक, लेखकों और राजनीतिक हस्तियों के साथ स्थाई दोस्ती और पत्राचार विकसित किया 21.

सुगरा बेगम की रचनाएं

सुगरा बेगम का तखल्लुस (कलमी नाम) “हया” था और उन्होंने इसी नाम से कविताएं लिखीं. ऐसा माना जाता है कि वह हैदराबाद की पहली महिला उपन्यासकार हैं, जिन्होंने कम से कम 14 उपन्यासों की रचना की थी. जिनमें से अब कुछ ही उपन्यास उपलब्ध हैं22. जैसा कि कई विद्वानों ने सही तर्क दिया है कि उनके उपन्यासों के रूप और विषय-वस्तु को उनकी सक्रियता के संदर्भ में समझा जाना चाहिए क्योंकि सुगरा बेगम सबसे पहले एक समाज सुधारक थीं. उनके लेखन का उद्देश्य सामाजिक बदलाव को प्रभावित करना था और जिसने उनके उपन्यासों की कथा-वस्तु को हैरतअंगेज़ तरीके से प्रभाविक किया है. जैसे, उनका एक उपन्यास है मोहिनी (1929). इस उपन्यास की नायक या केंद्रीय पात्र मोहिनी नाम की राजकुमारी है. राजकुमारी मोहिनी जो कि अपने पिता की उत्तराधिकारी है, सबकुछ त्याग देती है और सत्य की खोज में निकल पड़ती है. पाठ के दौरान एक महत्त्वपूर्ण क्षण ऐसा भी आता है जब मोहिनी तलाक और पुनर्विवाह जैसे महिला अधिकारों से जुड़े समकालीन मुद्दों पर अपने समय के प्रमुख सुधारकों के साथ विचार-विमर्श का सपना देखती है. इस तरह यह पाठ किस्सागोई के दो अलग-अलग रूपों का अतिक्रमण करता है, जिस कारण इसमें महाकाव्यात्मक फैंटसी और परी-कथा के साथ-साथ सामाजिक यथार्थवाद के तत्वों की झलक भी मिलती है.

विद्वान अशरफ रफी ने उर्दू “अफसाना” के आरम्भिक उदाहरणों के रूप में सुगरा बेगम के कई “क़िस्सों” और “कहानियों” की पहचान की है 23. उर्दू-हिंदी दोनों ही में क़िस्सा और कहानी की अविच्छिन्न परम्परा रही है. यह कथावाचन (दास्तानगोई) और मंचन के पुराने रूप हैं.

सुगरा बेगम के कथा-साहित्य की दो दिलचस्प खूबियां हैं. पहली तो यही कि उर्दू गद्य के विकास क्रम में यह अभी भी अपेक्षाकृत आरम्भिक चरण ही था. इस समय लेखकों ने पश्चिमी शैलियों में हाथ आज़माते हुए, भारतीय उप-महाद्वीप में प्रचलित किस्सा या दास्तान जैसे पुराने मौखिक, प्रदर्शनपरक कथा रूपों पर भरोसा किया. क्योंकि औपनिवेशिक मुठभेड़ के परिणामस्वरूप पश्चिम शैलियों का गद्ध भारतीय पाठकों और लेखकों के लिए अधिक सुलभ, और कुछ मायनों में ऐसा जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, ऐसा था 24. हुमायरा सईद का तर्क है कि सबसे पहले महिला उपन्यासकारों ने अपने उपन्यास केवल महिलाओं के पढ़ने और उससे प्रेरित होकर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लिखे थे 25. यही कारण है कि हमें सुग़रा बेगम के उपन्यासों में उनकी विशेष शैली और लेखन के तरीकों को “काल्पनिक उपदेश” कहकर खारिज नहीं करना चाहिए 26. सुधारवादी महिलाओं के लेखन को खारिज करना और उनके सौंदर्यशास्त्र और उद्देश्यों की बारीकियों को नज़रअंदाज करना बड़ा ही आसान काम है. रफिया सुल्ताना और तहसीन का मानना है कि उपन्यासों और कहानियों का मूल्यांकन करने के लिए जिन मानदंडों का उपयोग किया जाता है, उनका उपयोग महिला लेखकों, जैसे कि सुगरा बेगम, तैय्यबा बेगम, या कि भारतीय उपमहाद्वीप में उनके अन्य समकालीनों के आरम्भिक गद्य का मूल्यांकन करने के लिए नहीं किया जा सकता. सबसे पहली और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कि उनका उद्देश्य अपने लेखन के माध्यम से लोगों को सुधार के लिए प्रेरित करना था. न कि मानदंडों पर खरा उतरने वाले कलात्मक साहित्य का सृजन करना. इन ग्रन्थों (उपन्यासों/कहानियों) की रचना उसी प्रयास का परिणाम थे. यही कारण है कि उनमें कहानी कहने की लोकप्रिय शैलियों और पद्धतियों के उन तत्वों को शामिल किया गया था, जिनसे महिला पाठक पहले से ही परिचित और सहज थीं 27.

एक निडर यात्री

सुगरा बेगम के विपुल साहित्य में पांच यात्रा वृतांत भी शामिल हैं. 1910 और 1920 के दशक में सुगरा बेगम ने ब्रिटिश भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्राएं की थीं. उन्होंने यूरोप और एशिया का भी भ्रमण किया था. अपनी यात्राओं के बारे उन्होंने जो कुछ भी लिखा, वह सिलसिलेवार ढंग से अन-निसा में प्रकाशित हुआ था. बाद में उसे किताबों के रूप में संकलित किया गया. वह जहां भी जाती थीं, वहां जो कुछ भी देखती-सुनती या महसूस करती थीं, उन्हें अपनी डायरी में दर्ज कर लिया करती थीं. हम जिन यात्रा वृत्तांतों की बात कर रहे हैं, वे उन्हीं नोट्स पर आधारित हैं.

सुगरा बेगम छोटी-से-छोटी चीज़ों पर ध्यान देती थीं और पूरी तन्मयता और बारीकी से तथ्यों और विवरणों को दर्ज करती थीं. ऐसा करना निश्चित रूप से बहुत ही धैर्य और मेहनत का काम था. वह समर्पित पत्रकार थीं और उन्हें अपने पर्दा-नशीं पाठकों का हमेशा ख्याल रहता था. यही कारण है कि अपने यात्रा वृत्तांतों में उन्होंने चीज़ों को ऐसे पेश किया है जैसे कहानी सुना रही हों. भाषा की रवानी, किस्सागोई वाला अंदाज़, चीज़ों के बारे में तफ़्सील से बताना, और शब्दों के चयन में बरती जाने वाली समझदारी काबिल-ए-तारीफ़ है. सफ़रनामा-ए-यूरोप तो बड़ा ही दिलचस्प है, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि इसमें दो विश्व युद्धों के बीच यूरोप—विशेष रूप से जर्मनी—के जो हालात थे, उनका बड़ा ही सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, बल्कि इसलिए भी कि शैक्षिक संस्थान, प्रसूति गृह, अनाथालय और आश्रयगृह जैसी जगहों का भी सुगरा बेगम ने दौरा किया था, जो कि उनके सुधारवादी दिल के काफ़ी करीब थे, और उन पर लिखे निबंध पाठक को उन जगहों का व्यावहारिक विवरण और विवेकपूर्ण विश्लेषण प्रदान करते हैं.

एक और बात जो विशेष रूप से उभर कर सामने आती है, वह है सुगरा बेगम की स्पष्टवादिता. वह पूरी ईमानदारी से यह स्वीकार करती हैं कि इन स्थानों को विस्तार से देखने-जानने की बेताबी और हठ की उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी. चीज़ों को बारीकी से देखने के चक्कर में कई बार दूसरी चीज़ें छूट जाया करती थीं. उन्होंने तय किया था कि पहले बर्लिन का बड़ा संग्रहालय देखेंगी और फिर कैसर पैलेस देखने जाएंगी. लेकिन ऐसा नहीं हो सका, संग्रहालय देखते-देखते वह इतना थक गईं कि कैसर पैलेस जा ही नहीं सकीं. वह अफसोस जताते हुए लिखती हैं:

“कमरों के चक्कर लगाते-लगाते, मैं इतना थक चुकी थी कि चक्कर आने लगा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अब गिर ही पड़ूंगी. और हां, अगर मेरे हाथ में कलम न होती तो शायद मैं घूमने का मज़ा ले पाती. ऊपर से यह डर सिर पर सवार रहता कि कहीं कुछ छूट न जाए, कि मुझे जाते ही लिख लेना है. वह औरत जर्मन में बात करती और मैं उर्दू में लिखती. मैं दूसरों से पूछती कि [वह क्या कह रही थी]. इस तरह, मैंने क्या लिखा, ख़ुद को कहां पाती हूं [मुझे नहीं पता] 28.

एक और कठिन प्रक्रिया है जिसका सामना उन्हें करना पड़ता है और यह भी महत्त्वपूर्ण है.

सुगरा बेगम में सबकुछ देख लेने की इच्छा और बेचैनी है. वह सबकुछ जान लेना चाहती हैं, और चाहती हैं कि पाठकों तक पहुंचाने के दौरान कुछ भी न छूटे. उनके अंदर एक अलग किस्म की बेचैनी है.

वह उस चीज़ की तलाश में हैं जो गम्भीरतापूर्वक और आलोचनात्मक ढंग से यात्री—पुरुष, यूरोपियन, साहसी, और ऊर्जावान, उपनिवेशवादी—के आधिपत्यवादी विचार को कमज़ोर करती है, जिसके बरक्स पूर्व और पूर्वी, विशेष रूप से मुस्लिम, महिलाओं को नकारात्मक रूप से परिभाषित और अलग-थलग किया गया है.

महिला कॉलेज और घर पर तालीम (होम-स्कूलिंग) की ज़िद

उस्मानिया विश्वविद्यालय, भारतीय भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला उपमहाद्वीप का पहला विश्वविद्यालय था. इस विश्वविद्यालय ने 1920 और 1930 के दशक में अन्य भाषाओं से उर्दू में संदर्भ पुस्तकों के अनुवाद का एक बड़ा काम शुरू किया था. यही वह समय था जब उर्दू भाषा को संसाधनों से समृद्ध करने के लिए साहित्य, इतिहास और धर्म पर नई पाठ्यपुस्तकों की रचना की गई और शब्दकोशों और शब्दावलियों का निर्माण किया गया. उस्मानिया विश्वविद्यालय यहां हमारे उद्देश्यों के लिहाज़ से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसका दावा था कि इसका एक महिला कॉलेज भी था, जो काफी हद तक अमीना पोप की महत्वाकांक्षा का परिणाम था. अमीना पोप दरअसल नामपल्ली गर्ल्स स्कूल (जो पहले ज़नाना स्कूल के नाम से जाना जाता था) की प्रिंसिपल थीं, जो चाहती थीं कि उनकी छात्राएं हाई स्कूल से पास आउट होने के बाद भी अपनी शिक्षा जारी रखें और विश्वविद्यालय की डिग्री हासिल करें.

कई मध्यवर्गीय घरों में लड़कियों और महिलाओं के लिए अपनी पारिवारिक पत्रिकाएं निकालना भी आम बात थी. यह पत्रिका किसी भी तरह के कागज़ पर बड़ी मेहनत से तैयार की जाती थी और मज़मून हाथ से लिखे जाते थे.

पत्रिका तैयार होने के बाद बारी-बारी से परिवार के सभी सदस्यों को पढ़ने के लिए दिया जाता था. जमालुन्निसा बाजी, ज़कीरा गौस, और जिलानी बानो के घरों में भी ऐसी पत्रिकाएं निकालने का चलन था. इन पत्रिकाओं या समाचार पत्रों का उपयोग दिन की ख़बरों और उनकी रुचि और सरोकार से जुड़े विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए किया जाता था.

- ऐसा नहीं था कि उत्तर के दरबारों में फ़ारसी ही एकमात्र साहित्यिक भाषा थी, चूंकि दक्कन में उर्दू को पनाह मिलने के साथ संरक्षण भी मिला और यही वजह है कि अन्य साहित्यिक भाषाओं के साथ-साथ उर्दू को भी विकसित होने का मौका मिला.

- मारग्रिट पर्नाउ, “फीमेल वॉयसेस: वीमेन राइटर्स इन हैदराबाद एट द बिगिनिंग ऑफ़ द ट्वेंटिएथ सेंचुरी,” द एनुअल ऑफ़ उर्दू स्टडीज़ 17, 2002: पृ.सं- 40; शीला राज, मेडिवेलिज़म टू मॉर्डनिज़म: सोशियो इकॉनॉमिक एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ हैदराबाद ( मध्यकालीनता से आधुनिकतावाद: हैदराबाद का सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास), 1869-1911, बॉम्बे: संगम, 1987, पृ.सं -246. यह सालारजंग की दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का ही प्रतीक है कि खुद अंग्रेज़ी न जानने के बावजूद, उन्हें पता था कि हवा किस तरफ बह रही है और उन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि उनकी बेटी नूरुन्निसा की शिक्षा में अंग्रेज़ी शामिल हो.

- पर्नाउ 2002: पृ.सं – 38-39; साथ ही, “स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स- ए कोलोनियल और एन इंडिजिनियस प्रोजेक्ट? ए केस स्टडी ऑफ हैदराबाद” (मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल – एक औपनिवेशिक या एक स्वदेशी परियोजना? हैदराबाद की एक केस स्टडी), ओरिएंटो मॉडर्नो 23 (84), 1, 2004: पृ.सं – 275.

- पर्नाउ 2002: पृ.सं- 39.

- हालांकि, ऐसा नहीं था कि स्कूलों की स्थापना से पहले मध्यवर्गीय महिलाएं पूरी तरह से अशिक्षित थीं. इन प्रारंभिक स्कूलों से पहले, कुछ अपवादों के साथ, अधिकांश मुस्लिम और हिंदू लड़कियां को धार्मिक ग्रंथों और सरसरी तौर पर सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त थी. अमीर मुस्लिम परिवारों के घरों की लड़कियों के लिए महिला शिक्षक होती थी जो जनाना में रहती थीं. वे लड़कियों को नमाज़, कुरान, हदीस, उर्दू, फ़ारसी, सिलाई, कढ़ाई और अन्य घरेलू कौशल सिखाती थीं. इस सिलसिले में अधिक जानकारी के लिए, देखें अमीना तहसीन द्वारा संपादित किताब ‘हैदराबाद में उर्दू का निसाई अदब: तहक़ीक़ वा तरतीब,’ दिल्ली: एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस, 2017 में लाइक सलाह का लेख, “हैदराबाद के चंद तहज़ीबी नक़ूश,”(पृ.सं. 287). स्कूलों ने लड़कियों की पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ-साथ उसमें स्थिरता औऱ निरंतरता लाने का प्रयास किया. इसके अलावा एक औपचारिक वातावरण बनाया जहां पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण से दूर लड़कियां खुद के बारे में और जीवन में अपनी भूमिका के बारे में समझ बना सकती थीं.

- राज 1987: पृ.सं- 245; गेल मिनॉल्ट, सेक्लूडेड स्कॉलर: विमेन एजुकेशन एंड मुस्लिम सोशल रिफॉर्म इन कोलोनियल इंडिया (एकांत विद्वान: औपनिवेशिक भारत में महिला शिक्षा और मुस्लिम सामाजिक सुधार). दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1998, पृ.सं- 205.

- पर्नाउ 2002: पृ.सं 39.

- वही। पृ.सं -43; अशरफ रफी, “हैदराबाद की अफसाना-निगार ख्वातीन,” तहसीन 2017: पृ.सं – 165.

- पर्नाउ 2002: पृ.सं – 36.

- तैय्यबा बेगम अपनी तीनों बेटियों को महबूबिया गर्ल्स स्कूल भेजती थीं. इस पैराग्राफ में तैय्यबा बेगम के जीवन के बारे में जानकारी गेल मिनॉल्ट की किताब सेक्लूडेड स्कॉलर: विमेन एजुकेशन एंड मुस्लिम सोशल रिफॉर्म इन कोलोनियल इंडिया से प्राप्त कर इस लेख के लिए उसे सारांशित किया गया है, 28.

- मिनॉल्ट 1998: पृ.सं- 208; के कृष्णास्वामी मुदिराज, पिक्टोरियल हैदराबाद. 2 खंड. हैदराबाद, दक्कन: चंद्रकांत प्रेस, 1929, 1934, पृ.सं- 378.

- पर्नाऊ 2002: पृ.सं- 49–51; मिनॉल्ट 1998: पृ.सं- 212.

- पर्नाउ 2000: पृ.सं- 232–33; मिनॉल्ट 1998: पृ.सं-284.

- पर्नाउ 2002: पृ.सं- 54.

- प्रमुख राष्ट्रीय मुस्लिम संघों की बैठकों के अलावा, तैय्यबा बेगम ने ब्रह्म समाज की बैठकों में भी अपनी बात रखी, (मुदिराज 379)

- पर्नाउ 2002: पृ.सं- 45-46.

- मिनाल्ट 1998: पृ.सं- 211-–12, 272; पर्नाउ 2002: पृ.सं- 52.

- रसैल-ए-तैयबा, संपादन द्वारा सकीना बेगम, हैदराबाद: इदारा-ए-अदबियात-ए-उर्दू, 1940, पृ.सं- 165. सभी अनुवाद लेखक द्वारा.

- नसीरुद्दीन हाशमी, “हैदराबाद की निस्वानी दुनिया,” हैदराबाद, दक्कन: इंडिया बुक हाउस, 1944, पृ.सं- 35.

- मिनाल्ट 1998: पृ.सं- 210.

- हाशमी 1944: पृ.सं- 49-–52; मुदिराज पृ.सं- 400–402; वोल्गा, वसंत कन्नाबिरन एंड कल्पना कन्नबीरन, वोमनस्केप, सिकंदराबाद: अस्मिता रिसोर्स सेंटर फॉर विमेन, 2001, पृ.सं- 51.

- मुईन, रिजवाना, “हैदराबाद की अवलीन अफसाना-निगार खवातीन”, तहसीन 2017: पृ.सं- 181-82.

- रफी 2017: पृ.सं – 166.

- एम. असदुद्दीन, “फर्स्ट उर्दू नॉवेल: कंटेस्टिंग क्लेम्स एंड डिसक्लेमर्स,” एनुअल ऑफ उर्दू स्टडीज 16, 2001: पृ.सं- 78।

- “हैदराबाद की नोवल-निगार ख्वातीन”, तहसीन 2017: पृ.सं – 193

- पर्नाउ 2002: पृ.सं – 49

- राफिया सुल्ताना, उर्दू अदब की तरक्की में ख्वातीन का हिस्सा, हैदराबाद: मजलिस-ए-तहकीकात उर्दू, 1962, पृ.सं – 101–02; तहसीन 2017: पृ.सं – 142-43

- सुगरा हुमायूं मिर्ज़ा, सफ़रनामा-ए-यूरोप, खंड 2, स्थान अज्ञात: प्रकाशक अज्ञात, 1925, पृ.सं – 36

यह अंग्रेज़ी में छपे लेख का संपादित अनुवाद है.

लेख का अनुवाद अकबर रिज़वी ने किया है.