कोई भी लिस्ट कभी पूरी नहीं होती है. उसमें हमेशा ‘कुछ और’ की गुंजाइश बनी रहती हैं. भारत में डॉक्यूमेंट्री सिनेमा (दस्तावेज़ी सिनेमा) का इतिहास बहुत ही समृद्ध और पुराना है. शहर के बनने और लगातार बढ़ने के परिदृश्यों और कारकों को डॉक्यूमेंट्री फिल्मों ने समय-समय पर अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है. इस विषय से जुड़ी फिल्मों को किसी एक लिस्ट में समेट पाना बहुत ही मुश्किल काम है. इस सूची के ज़रिए हमारा मकसद सिनेमा और शहर पर एक सार्थक बातचीत की शुरुआत करना है. साथ ही उस यात्रा और प्रक्रिया को भी जानना है जिसके ज़रिए इसे रचने वाले फिल्म निर्माता यहां तक पहुंचते हैं और फिल्म की विषयवस्तु के साथ-साथ शहर के साथ उनके खुद के रिश्ते भी परिभाषित होते हैं. मुझे उम्मीद है कि यह कोशिश डॉक्यूमेंट्री या नॉन फिक्शन फिल्म को थोड़ी और गहराई से देखने और समझने में मददगार साबित होगी. इसके अलावा शहर को शहरी विकास, नीतियों या अध्ययन क्षेत्र का विषय न मानकर उसके आगे देखने और सोचने में सहायक होगी.

किसी भी कलात्मक कृति की यात्रा मीमांसा, अनुभव और आनंद से होकर गुज़रती है. नॉन फिक्शन फिल्में भी इससे अलग नहीं हैं. इस सूची की फिल्में एक आग्रह हैं उन सवालों और विचारों को ग्रहण कर एक सार्थक बहस को रास्ता देने का जिसकी बात ये फिल्में कर रही हैं.

1

द बर्निंग सन (1973, निर्देशक – एस.एन.एस.शास्त्री)

मुम्बई की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म वहां की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के जीवन और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का दस्तावेज़ीकरण हैं. इमरजेंसी से पहले इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया मशहूर ‘गरीबी हटाओ’ नारा फिल्म के पार्श्व में रहकर, झुग्गी में रहने वाले लोगों के साक्षात्कार एवं वास्तविक दृश्यों को समझने में मदद करता है. फिल्म खोखले राजनीतिक भाषणों और नीति निर्माताओं के ढोंग के सच को उजागर करती है.

ये फिल्म क्यों देखें: 70 के दशक की राजनीति, ज़मीनी हकीकत एवं सरकारी नीतियों और लोगों के जीवन की सच्चाई को समझने के लिए यह फिल्म बहुत ही मददगार है. यह इसलिए भी खास है क्योंकि इसका निर्माण सरकार द्वारा नियंत्रित फिल्म डिवीज़न के संरक्षण में हुआ है. आज के समय खड़े होकर इसे देखें तो ये बहुत बड़ी बात है.

2

बॉम्बे आवर सिटी (1985, निर्देशक – आनंद पटवर्धन)

‘बॉम्बे आवर सिटी’ मुम्बई (पहले बॉम्बे) में रहने वाले 78 लाख झुग्गीवासियों के दैनिक जीवन और अस्तित्व की लड़ाई की कहानी कहती है, जिनसे शहर की 68% आबादी बनती हैं. झुग्गी में रहने वाले मज़दूर जो असल में मुम्बई शहर को उसकी गति देते हैं – कारखानों में काम करने वाले मज़दूर, निर्माणकार्यों में लगे श्रमिक, घरेलू कामगार – जिन्हें अक्सर बिजली, पानी और स्वच्छता जैसी मूल सुविधाओं तक से वंचित रखा जाता है.

यह फिल्म इन 78 लाख की आबादी के साथ होने वाले अन्याय और दुख का आईना है और उनके जीवन में सुधार तथा उत्थान को लेकर ज़रूरी कदम उठाने का आह्वान करती है.

ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए: मुम्बई पर बनी ये शुरुआती स्वतंत्र नॉन-फिक्शन फिल्मों में से एक है जो हमारे शहरों को चालू रखने वाली अदृश्य श्रम शक्ति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है.

3

क्या हुआ इस शहर को? (1986, निर्देशक – दीपा धनराज)

राजनीतिक डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में अग्रणी यह फिल्म, समकालीन दौर में हैदराबाद की बदलती आबो-हवा एवं उसमें राजनीतिक भड़काऊ भाषणों की भूमिका की पड़ताल करती है जिसका नतीजा 1984 में हुआ सांप्रदायिक दंगा था. शहर का इतिहास, वहां के राजनेताओं के उत्तेजक भाषण, और धार्मिक जुलूसों का खास तरीके से इस्तेमाल किए जाने जैसे दृश्य इस फिल्म को खास बनाते हैं. साथ ही यह फिल्म पुराने शहर के कामकाजी मज़दूर वर्गों के लोग – जिनकी ज़िंदगी पर दंगे और उसके बाद लगे लंबे कर्फ्यू का सीधा प्रभाव पड़ा – की गवाही और वहां के दृश्य, दंगे और आम जन-जीवन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को सामने रखती है. यह राजनीति से प्रेरित कट्टरपंथी विचारधारा का भी दस्तावेज़ीकरण है जिसका प्रभाव आने वाले समय में पूरे देश में देखा गया.

ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए: ये उन खास दस्तावेज़ी फिल्मों में से है जिसके कैमरे में दंगों के दर्दनाक दृश्य कैद हैं. यह फिल्म दंगों की ज़मीनी हकीकत का दस्तावेज़ीकरण है.

4

टेल्स फ्रॉम प्लैनेट कोलकाता (1993, निर्देशक – रूचिर जोशी)

थोड़ा फिक्शन, थोड़ा मज़ाकिया अंदाज़, कुछ-कुछ निबंध और कुछ डॉक्यूमेंट्री के अंदाज़ में बनाई गई ये फिल्म 1960 से 1990 के बीच के कोलकाता शहर, उसपर पश्चिमी मीडिया के प्रभाव, ‘ब्लैक होल’ की तरह शहर की संरचना और ‘दुनिया के सबसे खराब शहर’ की उपाधि के बीच यहां के रहने वाले लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और इधर-उधर दिखाई देते पुराने शहर के अवशेषों की तीखी आलोचना करती है. फिल्म, शहर के साथ रिश्ते के बीच, यहां अपनी जगह की तलाश में भटकते लोगों, स्मृतियों, छवियों और जिसे हम संस्कृति कहते हैं उसके स्थायित्व एवं क्षणभंगुरता पर सवाल करती है.

ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए: फॉर्म की सीमाओं को धुंधला करती, अपने अंदाज़ में एकदम खास ये फिल्म हमारे खुद के द्वारा छवियों के निर्माण एवं उसपर पश्चिमी प्रभाव के असर को दर्शाती है.

5

Q2P (2006, निर्देशक – पारोमिता वोहरा)

Q2P शहर और शौचालय पर बनाई गई फिल्म है. यह मुम्बई शहर को शंघाई बनाने के सपने की पृष्ठभूमि के बीच शहर में सार्वजनिक शौचालयों की तलाश करती है और उन लोगों की सरलता, सहजता को कैमरे में कैद करती है जिन्हें शौच के लिए कतार में लगना पड़ता है. कई तरह के दृश्यों और जवाबों के बीच फिल्म में शौचालय एक पहेली की तरह दिखाई देता है और उनमें से कई जवाब खुद सवाल बनकर उभरते दिखाई देते हैं. सवाल जो – जेंडर, वर्ग जाति के बारे में और सबसे बढ़कर शहर में खुद की जगह, उसके विकास और ग्लोबल सिटी के मिथक को सामने लाते हैं.

ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए: यह उन पहली फिल्मों में से एक है जो मुंबई शहर में शौचालयों तक महिलाओं की पहुंच पर सवाल करती है, और जिसके बाद इसपर बात करना आम हो जाता है. यह फिल्म भले ही मुम्बई पर आधारित हो लेकिन जेंडर, वर्ग और स्थान के बारे में जो सवाल ये उठाती है वे विश्वव्यापी है.

6

द अदर सॉन्ग (2019, निर्देशक – सबा दीवान)

यह फिल्म वाराणसी, लखनऊ और मुज़फ्फरपुर की यात्रा के ज़रिए भारत में तवायफों की खोई हुई परंपरा और संस्कृति (उत्तर-भारत के संदर्भ में) की पड़ताल करती है. व्यक्तिगत कहानियों के रास्ते अतीत और वर्तमान के बीच पुल बनाने की कोशिश में फिल्म उन ऐतिहासिक कारणों की तलाश करती है जो आगे चलकर इस महान कला के पतन का कारण बनते हैं.

ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए: एक तरफ जहां ये फिल्म खोए हुए गीतों और तवायफों के भूले-बिसरे इतिहास की तलाश है, वहीं ये वाराणसी, लखनऊ और मुज़फ्फरपुर जैसे शहरों के सांस्कृतिक रूपों की भी कहानी है, जिन्होंने इन शहरों को जन्म दिया औऱ पोषित किया.

7

वर्टिकल सिटी (2011, निर्देशक – अविजित मुकुल किशोर)

मुम्बई के सुदूर उपनगरों में झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों को अच्छी और बेहतर ज़िंदगी का वादा कर ऊंची इमारतों में बसाने की प्रक्रिया की जाती है. इसके पीछे मंशा शहर के प्राइम लोकेशन पर स्थित उनकी झुग्गी वाले इलाके को व्यावसायिक विकास के लिए इस्तेमाल करना है. उधर उन्हें नए सिरे से बसाने की प्रक्रिया इतनी लचर और बेमन वाली होती है कि पूरी व्यवस्था झुग्गी से भी बदतर स्थिति में तब्दील हो जाती है.

ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए: वास्तविक दृश्यों और ध्वनियों के साथ फिल्म बहुत मज़बूती से यह दिखाने में कामयाब होती है कि पुनर्वासित कॉलोनियों में लोग किस तरह घुटते हुए, बंद इलाकों में रहने के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं. ये उन खास फिल्मों में से है जो समकालीन समय में शहरों में घरों के निर्माण की प्रक्रिया को समझाने के लिए फिल्म डिविज़न के आर्काइव का इस्तेमाल कर, इतिहास और सिनेमा की परंपरा को भी आधार बनाती हैं.

8

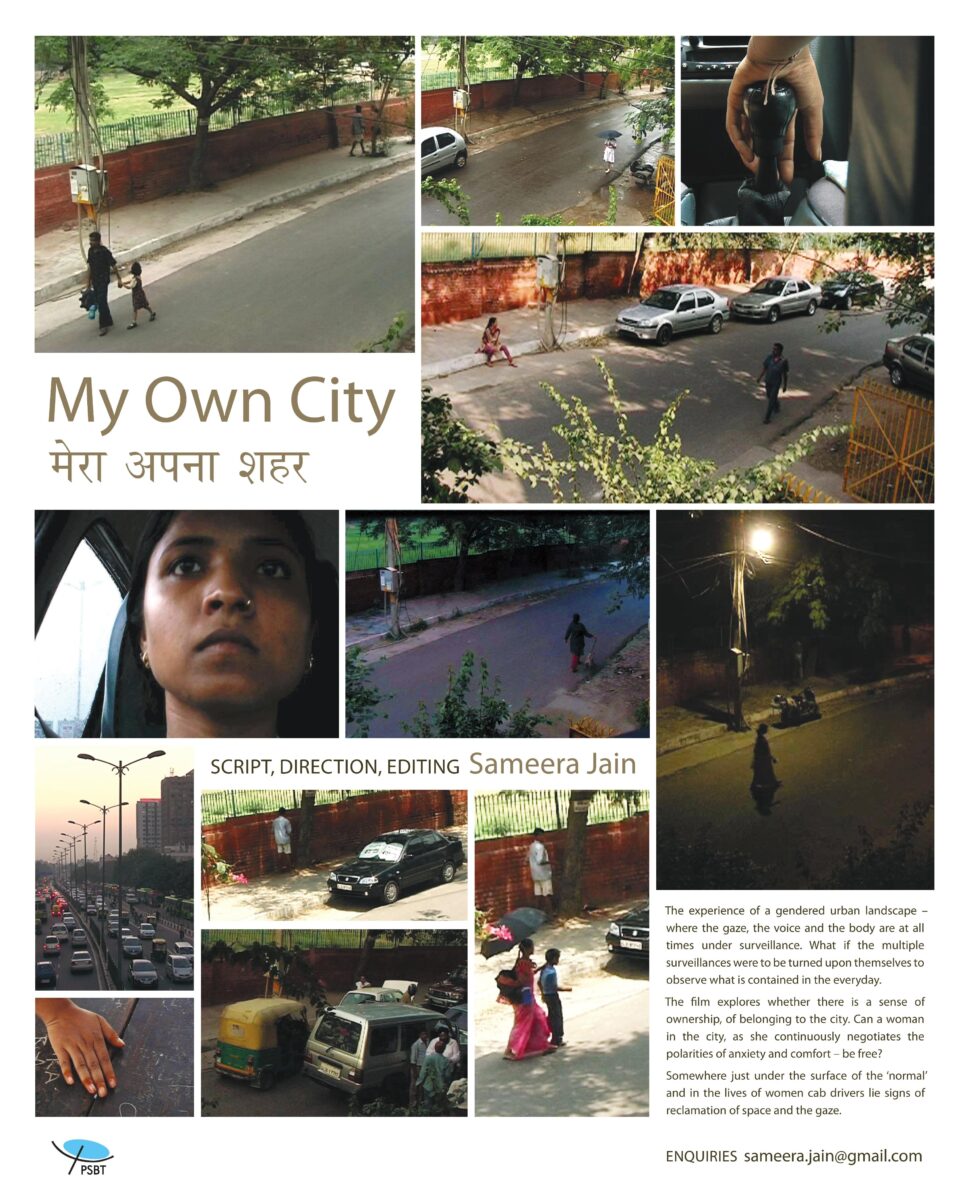

मेरा अपना शहर (2011, निर्देशक – समीरा जैन)

क्या हमारे शहर महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं? क्या शहर में महिलाएं अपनी मर्ज़ी से बेफिक्र घूम सकती हैं? ये फिल्म इस बात की पड़ताल करती है कि लगातार निगरानी और सहमती की धुंधली राहों के बीच महिलाएं शहर में कहां-कहां दिखाई देती हैं? शहरी लैंडस्केप तक उनकी पहुंच किस प्रकार होती है और उसका अनुभव वे कैसे करती हैं?

ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए: फिल्म दिल्ली शहर में बेफिक्र होने का क्या मतलब है और इससे जुड़े खतरे क्या हैं, इसे सामने लाती है. निर्माता समीरा जैन ने प्रयोगात्मक एवं सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के ज़रिए जेंडर के नज़रिए से शहर को देखने की कोशिश की है.

9

बिदेसिया इन बम्बई (2013, निर्देशक – सुरभि शर्मा)

एक फीचर फिल्म की तरह ये फिल्म संगीत, माइग्रेशन और मोबाइल फोन के माध्यम से मुम्बई के अप्रवासी मज़दूरों की ज़िंदगी को सामने लाने की कोशिश करती है जिन्हें अक्सर शहर में अवांछित, अवैध रूप से रहने वाले या ‘बाहर वाले’ की नज़र से देखा जाता है.

ये फिल्म क्यों देखना चाहिए: मुंबई शहर में फिल्माई गई यह फिल्म प्रवासी श्रमिकों, संगीत के साथ उनके संबंध और तकनीक खासकर मोबाइल के उनके जीवन में महत्तव को दस्तावेज़ करती है. फिल्म, शहर के भीतर सबाल्टर्न संस्कृतियों और जीवन को हमारी निगाहों के केंद्र में लाने का प्रयास करती हैं.

10

डिस्टेंस (2014, निर्देशक – एकता मित्तल और यशसविनी रघुनंदन)

फिल्म में लगातार विकसित हो रहे एक महानगर से दूर बसा एक गांव है जहां रहने वाले मज़दूर प्रेम और लालसा की कहानियां सुनाते हैं.

ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए – ‘टिन शीट’ नाम के एक प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई यह फिल्म बैंगलोर मेट्रो परियोजना में काम करने वाले प्रवासी मज़दूरों के जीवन को रेखांकित करती हैं. फिल्म मज़दूरी, माइग्रेशन, शहर और इसके बीच प्रेम और अपनी जगह की तलाश पर बात करती है.

11

सिटीज़ ऑफ स्लीप (2015, निर्देशक – शौनक सेन) – ट्रेलर

यह फिल्म हमें दिल्ली में नशेड़ी और ‘सोने वालों के समुदाय’ (स्लीपर कम्यूनिटी) की दुनिया में ले जाती है और साथ ही ‘स्लीप माफिया’ के समूहों से मिलवाती है जहां महज़ रात में सोने की जगह हासिल करना बहुत सारे लोगों के लिए जीवन और मौत का सवाल होता है.

ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए: एक रहस्यमयी अंदाज़ में ये फिल्म हमें रात और नींद के लिए शहर की सड़कों पर जगह तलाशते लोगों के रोज़मर्रा के संघर्ष को सामने रखती है. कुछ-कुछ काव्यात्मक तो कुछ समाज के एक वर्ग के दस्तावेज़ीकरण करने के विचार से फिल्माई गई यह फिल्म, अपने दर्शकों को शहर के उस हिस्से की तरफ लेकर जाती है जहां नींद जैसी एक अदद ज़रूरत और उसके साथ रोज़मर्रा का संघर्ष रात में उभरकर सामने आता है.

12

चेसिंग टेल्स (2017, निर्देशक – टैनजेला माधवी)

मुम्बई के वेस्टर्न हाइवे पर हर रात सुनसान सी सड़क पर, अपनी पीठ पर खाने का एक थैला लटकाए मुनीरा शेख को वहां से गुज़रते हुए देखा जा सकता है. वहां, आसपास के आवारा कुत्ते और बिल्लियां मुनीरा का बेसब्री से इंतेज़ार करते हुए फुटपाथों और दीवारों पर खड़े नज़र आते हैं. जानवरों से बेइंतहा प्यार करने वाली और उनका ध्यान रखने वाली मुनीरा के नाटकीय जीवन को समेटे हुए यह फिल्म रात में अकेले चलती एक औरत की मुठभेड़ों, संघर्षों और करुणा को दर्शाती है.

ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए: पूरी तरह से रात में फिल्माई गई ये फिल्म, एक व्यक्ति के खुद के जीवन, जानवरों के साथ उसके रिश्ते और इसके बीच शहर की भूमिका को खूबसूरती से प्रकट करती है.

13

ये फ्रीडम लाइफ (2019, निर्देशक – प्रिया सेन)

‘ये फ्रीडम लाइफ’ का फिल्मांकन अम्बेडकर नगर, दक्षिणी दिल्ली के एक कामकाजी, घने इलाके में हुआ है. अपने अप्रत्याशित और अनिश्चित प्यार के बीच फिल्म अपने नायकों के साथ लगातार खड़े रहने की कोशिश करती है.

ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए: दिल्ली के व्यस्त, कामकाजी इलाके में स्थित एक ब्यूटी पार्लर में आने वाले लोगों की नज़र से यह फिल्म प्यार, यौनिकता, परिवार, मनोरंजन और राजनीति को समझने की कोशिश करती है.

इस लेख का अनुवाद सुमन परमार ने किया है.