साक्षात्कार द्वारा शबानी हसनवालिया

“खींचो न कमानों को न तलवार निकालो,

जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो.”

अकबर इलाहाबादी के शेर को मुकम्मल बनाते हुए शेर सिंह का कहना है कि, “अगर मज़दूर अपनी कहानियां नहीं कहेंगे, तो उन्हें दबा दिया जाएगा.”

शेर सिंह, फरीदाबाद मज़दूर अखबार के सह-संस्थापक और संपादक थे, जिन्होंने 1982 से लेकर लगभग चार दशकों तक इस अखबार को मज़दूरों की आवाज़ बनाने का काम किया. उनका अखबार मुख्य रूप से हरियाणा और आसपास के औद्योगिक इलाकों में काम करने वाले मज़दूरों के मुद्दों पर केंद्रित था. फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूरों की समस्याओं, उनके अधिकारों, शोषण के मामलों और हड़तालों को वे अपने समाचार पत्र में प्रमुखता से प्रकाशित करते थे.

उनकी पहचान सिर्फ एक पत्रकार के रूप में नहीं थी, बल्कि वे एक कार्यकर्ता, मार्गदर्शक और श्रमिक आंदोलन के महत्त्वपूर्ण स्तंभ भी थे. फरीदाबाद की गलियों में, जहां हर दिन हज़ारों मज़दूर अपनी आजीविका की तलाश में निकलते हैं, एक आवाज़ चार दशकों तक लगातार उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही.

1982 में जब उन्होंने फरीदाबाद मज़दूर समाचार की शुरुआत की, तब शायद किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि यह अखबार आने वाले दशकों तक भारतीय श्रमिक वर्ग की आवाज़ बनेगा. यह कोई आम अखबार नहीं था, जिसे विज्ञापन और कॉर्पोरेट दबाव चलाते हों, यह एक आंदोलन था – स्वतंत्र, निडर और पूरी तरह से श्रमिकों के लिए समर्पित.

2021 में द थर्ड आई टीम से उनकी मुलाकात हुई जहां हमने श्रम और श्रमिक अधिकारों पर विस्तार से बातचीत की. बातचीत में औद्योगिक बदलाव, अस्थाई श्रमिकों की स्थिति और यूनियन आंदोलन एवं डिजिटल परिवर्तन पर हमने उनसे चर्चा की. उसकी एक झलक हम आपसे साझा कर रहे हैं:

1

एकता बनाओ, बोलो, आवाज़ उठाओ, फिर भी आपको बहलाकर चुप करा दिया जाता है. वर्कर की शिकायत यही होती है कि उसे पूछा ही नहीं जाता. वे मुंह से नहीं बोलते, लेकिन हज़ारों तरीकों से बोलते हैं.

आर्टिकल हैं, हज़ारों तरीके हैं. मेरी बातचीत हुई है, लोग कहते हैं – “हमारी फैक्ट्री में कोई बोलता ही नहीं. सब डरते हैं” शिकायतें आती हैं कि जो नए-नए मज़दूर बनकर आते हैं, वे भी चुप ही रहते हैं. पर बात रखने के कई और तरीके होते हैं . हंसी-मज़ाक में, व्यंग्य में, आलोचना में. हम लोग आदान-प्रदान की बात करते हैं, संचार और आपसी संवाद की बात करते हैं और यह सात रत्नों में शामिल हो सकता है, क्योंकि यह हमारी अनिवार्य आवश्यकता है, अगर हमें जीवन को आगे बढ़ाना है, तो.

2

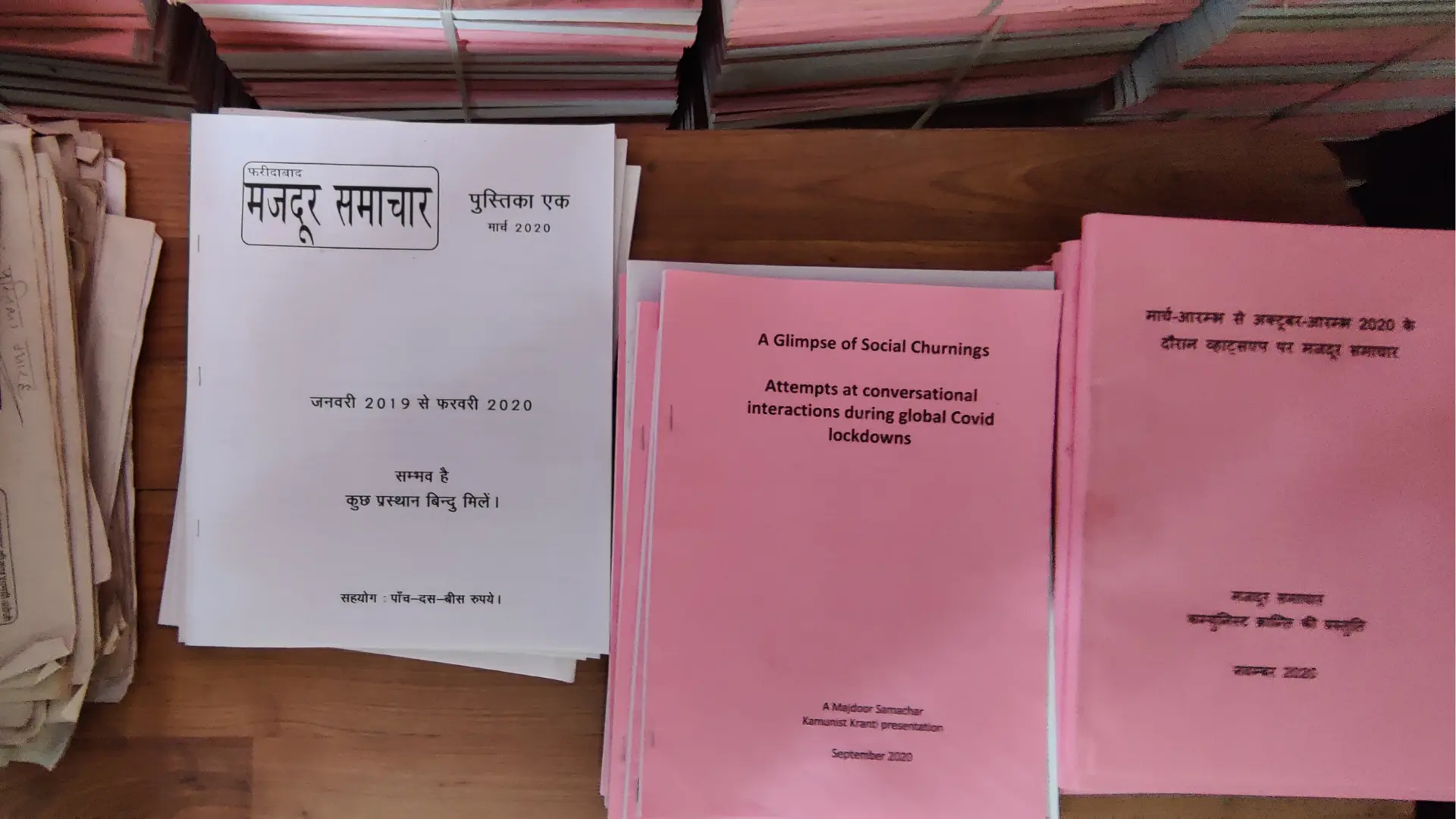

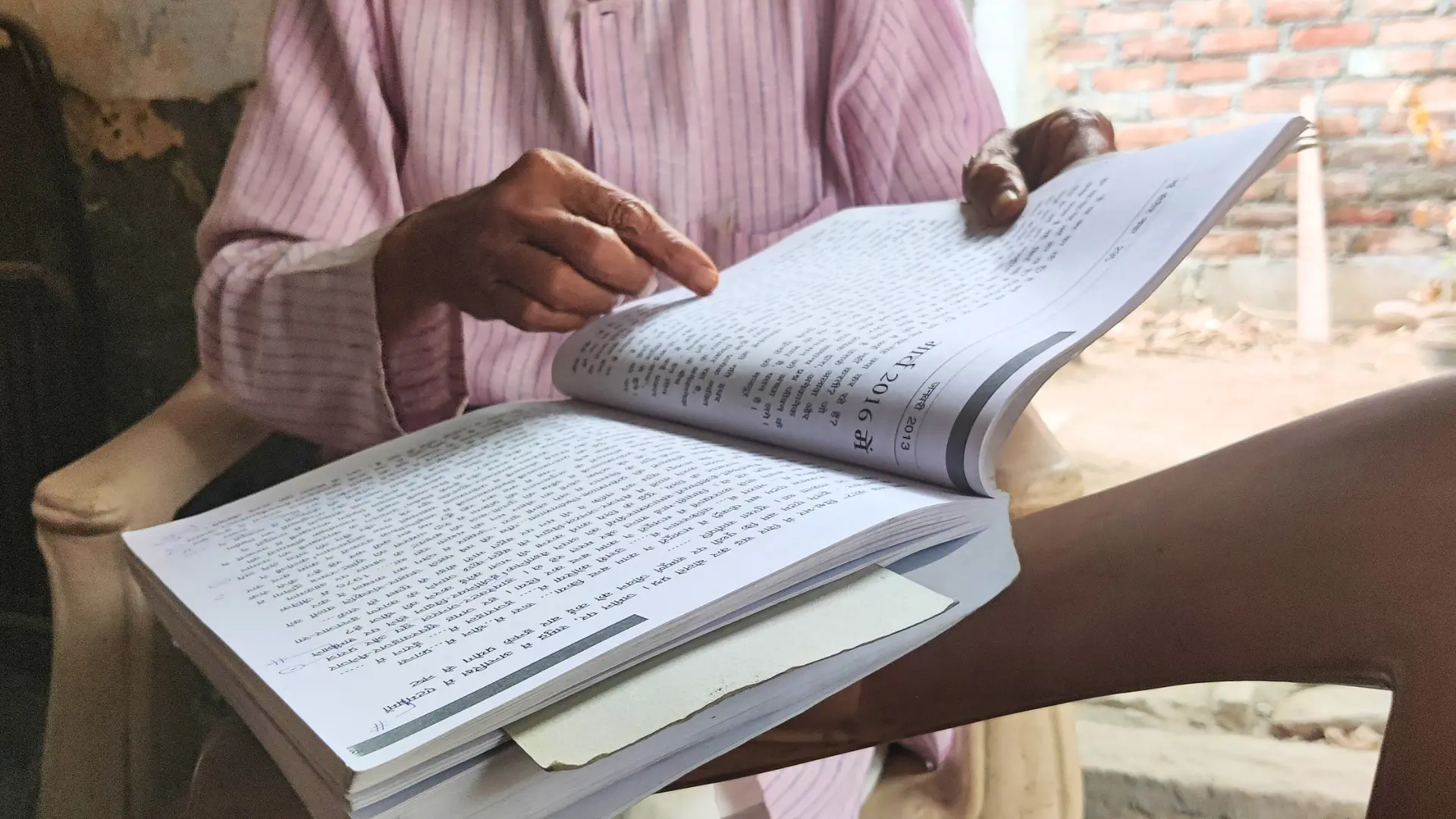

1982 के हिसाब से, हम मज़दूर समाचार को 25 पैसे में बेचते थे और हम इसे बेच पाते थे क्योंकि इसमें मज़दूरों के उद्धरण होते थे, फैक्ट्री के उद्धरण होते थे, इसलिए यह बड़ा प्रभावशाली होता था. 1982 और 1984 में यही था, फिर बाद में 1987 में डबल-रूल्ड हुआ, यही आकार था. फिर बाद में हमने इसका आकार बड़ा कर दिया. 2000 के बाद, हमारे पास ¾ पन्ने फैक्ट्री में श्रमिकों से आते थे, श्रमिक लिखते नहीं हैं, वे बस बताते हैं. जब हम अखबार बांटते थे, तब लोग बताते थे. बातें टुकड़ों में आती थीं. मज़दूर हमें जो बताते उसे पहले नोट बनाकर बाद में हम उसे विस्तार से लिखते थे. 2000 से पहले हम लोग ही श्रमिकों के पास जाते थे. यह था कि हमारे साथी जो अखबार के दायरे में थे, वे सभी मज़दूर ही थे. कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट्री में जो वर्कर होते हैं, वे खुद बताते हैं कि वहां क्या-क्या होता है. ये एक तरह से उन्हीं की बातों का शब्दकार है.

अब इसमें लोग नई किताब तैयार कर रहे हैं, इसके लिए सामग्री बन रही है. यही इसका नया आकार होगा. अब तो बहुत छोटा बिकता है. पहले तो ऐसा लगता था कि हम अखबार लेकर खड़े होते थे, तो लोग अपनी साइकिल रोककर खरीद लेते थे. फिर धीरे-धीरे साइकिलें ही गायब हो गईं यहां से, पूरे फरीदाबाद से…

3

हम लोग तो पहले अलग-अलग जगह काम करते थे. पहले तो हम लोगों का यही था… 20, 22, 25 दिन लग जाते थे अखबार बांटने में. तीन जगह बांटते थे… मारुति का… फिर उद्योग विहार में मार्केट… गुड़गांव में भी करते थे. फिर फरीदाबाद में हम लोग फैक्टरी के गेटों में भी बांटते थे. ईवनिंग शिफ्ट में, उस वक्त हमारी हाइपर एक्टिविटी वाली स्थिति थी वो. उसके बाद जब नोएडा शुरू हुआ तो वहां भी… ये तो हमारा पूरा फिक्स था…आपस में बैठकर बात करते थे… ड्राफ्टिंग होती थी उसमें… पहले हमारे यहां नोटबुक्स रखी होती थीं, जो भी साथी आते, बातचीत होती, वो उसमें लिख देते… फिर जब इकट्ठा करते थे, 25 तारीख के बाद में तय करते थे कि बाद में कौन-सी रिपोर्ट देनी है.

4

नैपिनो ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स. इसके वर्कर्स से हमारी बातचीत व्यक्तिगत रूप से हुई थी. उन्होंने बहुत सारी बातें बताईं. 2014 में वहां 800 वर्कर्स थे, दो विभाग थे – एक जहां इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स बनते थे ऊपर, और एक नीचे. वहां हर वक्त खटपट चलती रहती थी, तो नीचे के वर्कर्स ग्राउंड पर आकर बैठ गए. ऊपर के वर्कर्स भी आ गए, तो कुल मिलाकर लगभग 800 लोग थे, जिनमें करीब 100 महिलाएं थीं. शाम होते ही महिलाएं अपने कमरों में चली गईं. सुबह वे फिर लौट आईं, खाना लेकर आईं. इस तरह का माहौल था – महिलाएं, लड़कियां, सभी इकट्ठा हुईं. और जब मैं महिलाएं कह रहा हूं, तो मतलब ये कि वे 18, 19, 20, 22 साल की लड़कियां थीं, जो फैक्ट्री के अंदर ही थीं.

तो 2014 में क्या हुआ कि ये स्थिति 7, 8 या 10 दिन तक बनी रही. फैक्ट्री के अंदर लगातार स्त्रियां और पुरुष मौजूद रहे. मनीलेंडर (सूदखोरों) का नियंत्रण हटा दिया गया, सरकार का नियंत्रण भी खत्म कर दिया गया, और फैक्ट्री पूरी तरह मज़दूरों के नियंत्रण में आ गई. युवा लड़के-लड़कियां दिन-रात वहां थे. यही तो रेडिकल सिस्टम बनता है ना? लड़कियां कहां-कहां से आई थीं? कोई ओडिशा से, कोई गढ़वाल से, कोई राजस्थान से… लड़कों में भी अलग-अलग जगहों के थे. हम इसे “डी-ऑक्युपेशन” कह रहे है.

5

लगातार मेहनत चलती रहती है मज़दूरों के नियंत्रण को ढीला करने के लिए. ढीला नियंत्रण ज़्यादा मारुति में था. “डी-ऑक्युपेशन” वहीं ज़्यादा दिखता था. ये लोग जो “ऑक्युपेशन लिमिट” या “ऑक्युपाई मोड” की बात करते हैं, असल में इसका क्या मतलब है? कई बार “ऑक्युपेशन” का मतलब ही होता है – वापस पुरानी श्रेणियों (hierarchies) में लौट जाना और “डी-ऑक्युपेशन” का मतलब है कि माहौल को खोलना, मुक्त करना.

तो हमने 2011 में… देखो, यह जो बात है, हमारे साथी ही थे… फैक्ट्री के ही वर्कर थे. उनका यह था कि मारुति पर “कब्ज़ा” करने को उन्होंने मंजूरी दी थी… 2011 में, जून में किया था. लेकिन तब उन्हें “कब्ज़ा” शब्द पर आपत्ति थी – कि इसमें कोई गड़बड़ है. आपस में ही इस पर बहस हुई कि सही किया या नहीं किया. फिर हमने खुद ही इसमें बदलाव किया… हमने कहा कि “कब्ज़ा करना” नहीं, बल्कि “कब्ज़ा हटाना” ज़रूरी है. और मेरे विचार से, यही असल में रेडिकल स्ट्रक्चर है.

6

“कब्ज़ा” शब्द ही ज़िम्मेदार था – “कब्ज़ा करना” यानी जबरन लेना, लेकिन असल लड़ाई “कब्ज़ा हटाने” की थी. तो फिर हमने “ऑक्युपेशन” और “डी-ऑक्युपेशन” की परिभाषा को बदला. वर्कर्स के लिए इसका मतलब था – फैक्ट्री के दायरे में नियंत्रण.

7

90 के दशक में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आए… तो बड़ा व्यापारिक आदान-प्रदान हुआ… पूरी लाइन… इंजीनियरिंग, स्ट्रेचिंगवेयर… श्रमिकों की पुनर्रचना… जहां पहले 90% श्रमिक होते थे, आज वहां 90% तकनीकी कर्मचारी हैं… यही संभव था, हड़तालें हुईं, तालाबंदी हुई, यूनियन बढ़ गई.

तो यूनियन के खिलाफ कॉर्पोरेट आया. कॉर्पोरेट क्या है? उसके खिलाफ जो तेज़ यूनियनवाद आया था, वह ऑटोमोबाइल मार्क्सवाद की तरह था, लेकिन वह अंतिम प्रकट रूप थे. उसका कोई स्पष्ट अंत नहीं था हमारे पास… हमें बताना चाहिए कि हमारे पास कोई हिस्सेदारी नहीं थी. यह बहस कई बार राष्ट्रीय मंच पर हो चुकी है… बहस यह थी कि हम स्थाई श्रमिकों को वहन नहीं कर सकते.

इसके बाद यह आया कि एक खतरा है… खतरा यह है कि स्थाई श्रमिक कौन होंगे? कंपनी के प्रति वफादार कौन रहेगा?… यह बहस थी, खतरा नहीं था… तो… मतलब अनजाने में ही… 1992 में जापान में यह बहस हुई कि… 2000 तक दुनिया भर में… चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं भी… जो मशीन निर्माण करने वाली कंपनियां थीं, वहां आम श्रमिकों की संख्या अधिक थी लेकिन काम ठेके पर दिया जाने लगा, तो इस अस्थाई प्रवृत्ति ने ध्यान आकर्षित किया.

8

आपको पता है अधिकारी किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं… ‘बेचारा’… आम आदमी डरता है… पहले 50,000 रुपए वेतन लेने वाले श्रमिक अब नहीं रहे… अब वेतन एक लाख से ऊपर जाता है… एस्कॉर्ट्स में 80-90 हज़ार तक मिल जाता है… लेकिन असल बात तो ये है कि ये वेतन किसे मिलता है और असल में काम कौन करता है? काम करने वाले हैं 90-95% अस्थाई श्रमिक… और उनकी तनख्वाह कितनी है? सिर्फ 8-12 हजार… जिसे ‘बेचारा’ कहा जाता है, वही टूटता है… उसके पास कोई हिस्सेदारी नहीं होती. 90 के दशक के बाद क्या हुआ… चाहे मारुति हो, होंडा हो, स्कोडा हो… सब जगह ठेकेदारों को सौंप दिया गया… सैकड़ों कंपनियों में 12-12 घंटे की ड्यूटी.

9

अखबार का अपना दायरा है. उसके बाद भी देखा कि छपने के बाद भी… लेकिन असली बदलाव तब आया जब फोन! फोन! फोन! इस्तेमाल होने लगा… इसका असर यह हुआ कि मानेसर में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, नोएडा में, ओखला में, और बाकी जगहों पर, यहां तक कि राजस्थान में भी…

इसका मतलब यह हुआ कि अब संपर्क व्हाट्सएप के ज़रिए हो गया. पहले अखबार में फोन नंबर होते थे… फिर लॉकडाउन के दौर में हमारी दैनिक स्थिति में इससे मिलने-जुलने का ज़रिया बना रहा… लेकिन इसके जरिए संभावनाएं भी बढ़ गईं.

व्हाट्सएप से जो आदान-प्रदान हुआ, उससे हमने यह समझा कि अब पूरी दुनिया ही एक दायरे में है… जो भी खबरें हम इकट्ठा करते हैं, वह इसी माध्यम से आगे बढ़ती हैं. कुछ लोग कहानियां भेजते हैं, लेकिन हम उसे इस नज़रिए से नहीं देखते कि यह हिंदूवादी है, मुस्लिमवादी है या सीपीएमवादी है. हम बस देखते रहते हैं… अगर कोई ग्रीटिंग आती है तो उसे हटा देते हैं.

10

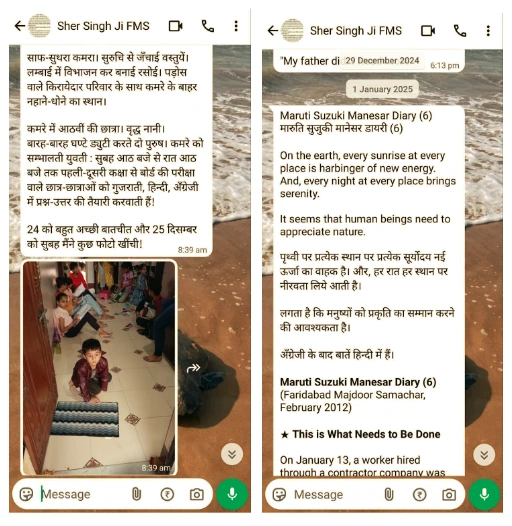

75 साल के शेर सिंह का 25 जनवरी 2025 को निधन हो गया. 1 जनवरी 2025 को वाट्सएप्प के ज़रिए भेजे गए मज़दूर समाचार पत्र में वे ‘मानेसर मज़दूर डायरी’ की छठी किस्त साझा कर रहे थे जहां वे हिंदी एवं अंग्रेज़ी में विस्तार से मज़दूरों की परेशानियों के बारे में वे बता रहे थे. किसी को यकीन नहीं था कि उनके द्वारा भेजा गया यह वाट्सएप्प उनका आखिरी मेसेज होगा. लेकिन, उम्मीद की किरण को जगाए रखने की ज़िद के साथ उनके द्वारा चलाए गए इस अभियान को उनके सहयोगी, मित्रजन आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं. आप उनकी वेबसाइट पर जाकर विस्तार से ये खबरें पढ़ सकते हैं.