अगर मोमो लगातार विकसित होते शहर की पहचान बन गया है तो इस पहचान का भार सेरिंग जैसी 'मोमो आंटियों' के कंधों पर है.

इन मोमो आंटियों की दिल्ली की शहरी दुनिया में महत्त्वपूर्ण भागीदारी है, शहर के बाशिंदों के लिए वे ढांढस भरी उम्मीद हैं, उनके मोमो भूख भगाने का फटाफट उपाय हैं.

सुरक्षित आकलन किया जाए तो कह सकते हैं कि दलाई लामा जब लाखों समर्थकों के साथ अपने मुल्क पर चीन के अतिक्रमण से बचने के लिए भागे, उसी दौरान उन समर्थकों के साथ ही मोमो भी शहर-दिल्ली में दाखिल हुआ. सेरिंग बताती हैं कि भारतीय सीमा में ठिकाना खोजते हुए ‘हज़ारों लोग उनके साथ आए’ जिनमें सेरिंग के मां-पिता भी शामिल थे. मोमो बनाने की कला में दक्ष इन शरणार्थियों को मजनू का टीला और ऐसी ही दूसरी जगहों पर बसाया गया. 1980 के दशक तक तिब्बती लोगों के नकार और बंद समूह में रहने के कारण मोमो को विदेशी खाना माना जाता रहा, वह शहर के कुछ खास कोनों या शरणार्थियों को लुभाने वाले कुछेक होटलों की मेज़ों पर ही दिखता था. यह तो ठीक-ठिकाने से कहना मुश्किल है कि कब मोमो दिल्ली में सर्वसुलभ व्यंजन बनकर उभरा पर यह निश्चित कहा जा सकता है कि इसके पीछे तिब्बतियों, नेपालियों और सिक्किम जैसे उत्तर-पूर्व के राज्यों से आए हुए प्रवासियों का जीवन छुपा हुआ है.

1990 के दशक के आख़िर में यह व्यंजन अलहदा तरीके से शहर के नक़्शे पर उभरना शुरू हुआ. नेपाल के प्रवासी मज़दूर जीविका के लिए दिल्ली पहुंचने लगे थे और अपने मुल्क से बहिष्कृत, शरणार्थी बना दिए गए नेपाली वंशावलि वाले भूटानी नागरिक भी भारत के सीमावर्ती कैम्पों में आने लगे थे. 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने कारख़ानों और कॉल सेंटरों में ज़्यादा नौकरियों का वायदा किया था, जिसके चलते सिक्किम जैसे उत्तर-पूर्व के राज्यों से लोगों का दिल्ली की ओर विस्थापन शुरू हुआ. इनमें से ज़्यादातर लोग गोरखा समुदाय से थे और छोटे होटलों व खोमचों पर मोमो बेचा करते थे.

ख़ैर, भले ही भारतीय राज्य के उदार रवैय्ये ने इन प्रवासियों को देश में प्रवेश करने दिया पर उनको पूछने वाला यहां कोई भी न था, इस मुल्क से उन्हें जोड़ने वाला धागा नदारद था, यहां उनके रहने-खाने और जीविका का कोई प्रबंध नहीं था. प्रवासियों का भारत आगमन लगातार कई दौरों में जारी रहा पर रोज़गार के मोर्चे पर सन्नाटा पसरा रहा जिसके चलते इस समुदाय ने अनौपचारिक व्यवसाय में हाथ आज़माना शुरू किया. स्ट्रीट फ़ूड की दिल्ली की अदम्य लालसा के चलते इन तमाम व्यवसायों में खाना बनाने-बेचने का धंधा जीविका के बेहतर विकल्प के रूप में उभरा.

दूसरे डंपलिंग्स की तरह मोमो के भीतर बहुत कुछ भरा जाता है और इसकी कई खूबियां हैं. ग्राहकों के लिए यह सस्ता-संतुष्टिप्रद-ज़बरदस्त व्यंजन है. विक्रेताओं के लिए इस व्यंजन को बनाने में लगने वाली चीज़ें- मैदा, मोमो के भीतर भरा जाने वाला माल और स्टीमर आदि उत्तर भारत के बाज़ारों में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं. प्रकाश बताते हैं कि “इसमें बड़ा सुभीता है, चाहे अकेले खाइए, चाहे मिल-बांट कर मज़े लीजिए, चाहे इसे कहीं और ले जाकर खाइए.”

सेरिंग ने अपनी ननद के साथ मिलकर मोमो का कारोबार 1994 में शुरू किया. तब सेरिंग के पास हाथ से लिखा दुकान का नाम था और दुकान के नाम पर थी टूटी हुई एक छोटी लाल मेज़. कर्नाटक के बाइलकुप्पे के प्रवासी बंदोबस्त में पली-बढ़ी सेरिंग को शुरुआत में दिल्ली की गर्मी, रफ़्तार और अजनबी जुबान रास न आती थी. सेरिंग बताती हैं, "बहुत मुश्किल दौर था. कभी-कभी इतनी पराजित हो जाती थी कि मेज़ के नीछे छुप जाने का मन करता था.”

सेरिंग अपनी स्मृतियों की गठरी से कुछ शब्द निकाल कर लाती हैं और बा-अभिनय बताती हैं कि इन लोगों को वे कैसे जवाब देती थीं: "मोमो है, भइया." अपने किसी उत्तर भारतीय दोस्त से सीखे इस 'भइया' का इस्तेमाल वे सम्भावित ग्राहक को मोमो के प्रति आकर्षित करने के लिए करती थीं. सेरिंग बताती हैं कि "मुझे मशीनी ढंग से भइया कहना सीखना पड़ा- वरना मैं भावुक हो जाती."

जल्दी ही लोग लोग उनकी दुकान पर मोमो खाने और घर ले जाने के लिए ठहरने लगे. “आजकल आप किसी दिशा में चलिए, तीस सेकेंड में आपको मोमो की कोई न कोई दुकान मिल ही जाएगी पर उन दिनों इस व्यंजन को देख लोगों में संदेह का कीड़ा कुलबुलाने लगता था, लोग इसे खाने में हिचकिचाते थे कि यह है क्या? ये कच्चा खाना क्यों बेच रही हो?” सेरिंग याद करती हुई बताती हैं.

सेरिंग जिस तरह का मोमो बनाती हैं वह वही है जो बचपन में उनके घर बाइलकुप्पे में बनता था. उनके लिए यह व्यंजन सेहत का प्रतीक तो है ही साथ ही परदेस में रहने वाले प्रवासियों की तरह ही यह उनके अपने मुल्क से लगाव का प्रतीक भी है. सेरिंग के मुताबिक़ “मैं मोमो इसलिए भी पकाती हूं क्योंकि यह मुझे याद दिलाता है कि मेरी जड़ें कहां हैं.” विस्तार से बातचीत करती हुई सेरिंग कहती हैं कि मोमो बनाने की मूल विधि में ग्राहकों के मन-मुताबिक़ भरी जाने वाली सामग्री में उन्होंने थोड़ा बदलाव किया है और चटनी को थोड़ा और तीखा बनाया है.

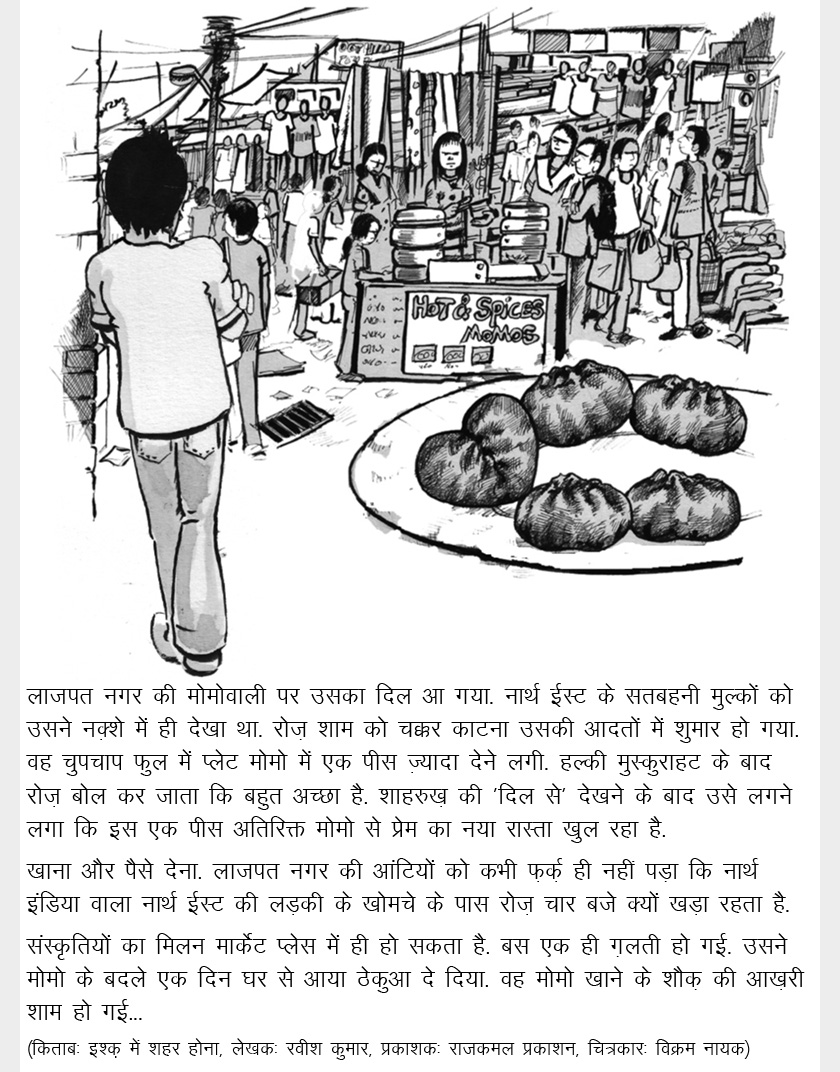

लाजपत नगर, जहां सेरिंग की दुकान है, उनके लिए बहुत लाभदायक जगह साबित हुई. उनके मुताबिक़ “यहां बहुत से लोग एकदम सिफ़र से अपना धंधा जमाने के लिए आते हैं.” पाकिस्तान बनने के बाद वहां से आने वाले शरणार्थियों के लिए बनाया गया पड़ोस का इलाक़ा अब बहुत से लोगों की आजीविका का साधन है और हमेशा चहल-पहल से गुलज़ार रहता है. सेरिंग की दुकान के पास ही अफ़ग़ानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों ने अपने घर और दुकानें बनाई हैं. सत्तर साल पहले, अबके जाने-माने व्यापारी, सिंधी लोग नए व्यापारी वर्ग के रूप में इस इलाक़े में दाखिल हुए. सेरिंग यह भी बताती हैं यह बाज़ार मनबहलाव का अड्डा भी है. यहां, इस सेंट्रल मार्केट में रोज़ लाखों लोग ख़रीदारी करने, खाने-पीने और आस-पड़ोस के इलाक़ों में घूमने आते हैं जो मोमो की दुकानों के भी ख़रीदार होते हैं. सेरिंग बताती हैं कि “यहां के व्यापार और जीवन में मोमो की दुकानें घुल-मिल गई हैं.”

तैमूर नगर में मोमो की दुकान चलाने वाली अन्नू थापा भी बताती हैं कि व्यापार और रोज़मर्रा के काम-काज के बीच मोमो ने अपनी जगह बना ली है. थापा, ‘अन्नू आंटी वेज मोमोज’ की मालकिन हैं और उनकी दुकान तैमूर नगर का लोकप्रिय अड्डा है. यह जगह जामिया मिलिया इस्लामिया के पास ही है. वे बताती हैं कि “बच्चों को मेरा मोमो पसंद है, वे यहां इसलिए भी आते हैं क्योंकि मैंने यहां बैठने की जगह बना दी है और पैसे को लेकर यहां कोई किच-किच नहीं होती. उन्हें मोमो इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये घर पर नहीं मिलता. ये व्यंजन उनके लिए अलग पर थोड़ा परिचित सा लगता है.”

थापा एक बेडरूम वाले घर में अपने पति के साथ रहती हैं, जहां से सड़क दिखाई देती है. उनके घर पर एक छोटा सा मैंडरिन का पौधा है. दवाओं में इस्तेमाल होने वाला यह पौधा उन्हें अपने बचपन के दार्जिलिंग के घर की याद दिलाता है. नेपाली गोरखा प्रवासी परिवार में पैदा हुई थापा तीन बहनों में सबसे बड़ी हैं. 1990 के दशक में थापा दिल्ली आईं थीं. तमाम तरह के काम करने के बाद आख़िरकार उन्होंने 2003 में मोमो की अपनी दुकान शुरू की.

"भयानक था. मैं घर लौट गई, और कोशिश करने की भी हिम्मत मुझमें नहीं बची थी. उस दौर में माहौल के मुताबिक़ लोग गोरखा महिलाओं से घर का काम करवाना चाहते थे. हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था इसलिए हम यहां आ गए." वे यह भी बताती हैं कि कई एजेंसियां और ठेकेदार बहुत सारी युवा प्रवासी महिलाओं को शहर लाते हैं और उन्हें आजीविका के बिना असहाय छोड़ देते हैं.

अपनी कहानी आगे बढ़ाती हुई थापा कहती हैं कि इस मामले में वे ख़ुशक़िस्मत थीं क्योंकि उन्हें दिल्ली लाने वाली महिला कोई जापानी थीं जो किसी मीडिया कम्पनी में काम करती थीं. उनकी कम्पनी का दफ़्तर दिल्ली में ही था. मोमो चटनी में पड़ने वाले महंगे सोया सॉस की बोतल थामे थापा अपनी कहानी आगे बढ़ाती हैं कि “इन जापानी महिला के घर पर मैं साफ़-सफ़ाई करती थी और वहीं मैने जापानी खाना बनाना सीखा. इन्हीं जापानी मैडम से मैंने स्वाद में संतुलन लाना सीखा. वही सीखा हुआ सब आज मेरे काम आ रहा है.”

काम के लिए अपनी जापानी मालकिन के साथ भटकने के बाद थापा को जो दूसरा काम मिला, वहां भी उन्हें उत्पीड़न झेलना पड़ा. इसके बाद उन्होंने तय किया कि वे अब और ख़तरा नहीं उठा सकतीं. उन्होंने अपने को पूरी तरह से मोमो बनाने-बेचने के काम में लगा दिया. उनका मानना है कि “इसमें आज़ादी है.” मोमो तो इस शहर के भूगोल का हिस्सा बन गया पर इस व्यंजन को बनाने वाली महिलाओं की कहानियां बताती हैं कि दिल्ली अपने प्रवासियों के साथ कैसा बर्ताव करती है, यह शहर न तो वक़्त-ज़रूरत उन्हें कोई मदद पहुंचाता है और न ही उनका कोई ख़्याल रखता है.

ध्यान से देखिए तो मोमो नई खोजों की अभिव्यक्ति भी है. आम शाकाहारी बंद गोभी और गाजर के मोमो के अलावा थापा ने नई-नई चीज़ों मसलन पालक और आलू तथा चीज़ और मक्के जैसी चीज़ों से मोमो बनाना चुना.

सेरिंग की ही तरह थापा भी एक प्लेट मोमो बनाने के पीछे की कड़ी मेहनत का ज़िक्र करती हैं, “हर दिन आपको सुबह उठकर मोमो की सामग्री बनाने के लिए सात घंटे कड़ी मेहनत करनी होती है और फिर बाकी बचे हुए दिन में इन्हें बेचना होता है. यहां हम जैसे लोगों के लिए न तो कोई परमिट है और न ही कोई भत्ता, हमें सब कुछ अपनी जेब से ही ख़र्च करना पड़ता है. बिक्री से जो कुछ मिलता है वह अगले दिन की तैयारियों में ख़र्च होता है.” वे विस्तार से बताती हैं कि किस तरह इस कोविड की महामारी और इसके बाद की औचक देशव्यापी तालाबंदी ने रेहड़ी-खोमचे वालों, ख़ासकर महिलाओं की जीविका को भारी नुक़सान पहुंचाया है.

एक अध्ययन के मुताबिक़ तालाबंदी ने सत्तानबे फ़ीसदी महिला दुकानदारों की जीविका पर बुरा असर डाला और उन्हें आर्थिक व मानसिक संकट की तरफ़ धकेल दिया. थापा जिस एक बेडरूम वाले घर में रहती हैं, उसका किराया बढ़ने वाला है. जिस ज़मीन पर उनकी दुकान है, उसके मालिक ने उनकी दुकान को पीछे धकेल दिया है जिसके चलते उनके ग्राहक कम हो गए हैं. पहले ही इस महामारी के चलते ग्राहकों की संख्या कम हो गई थी. अब बचत के पैसों से थापा दवा-दारू, खाना-पीना और घर का किराया संभाल रही हैं. वे बताती हैं कि इस महामारी ने मुल्क के इस इलाक़े में नस्ल आधारित कट्टरता को बढ़ाया है.

"कुछ लोग मुझे चाइनीज़ या कोरोना जैसे नाम से बुलाते हैं. जब मैं यहां आई थी तब इस तरह की नस्ली गालियां सुनने को नहीं मिलती थीं. कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि 'वापस जाओ'. पर मैं कहां वापस जाऊं? आप ख़ुद बताइए, तीस साल से यहां काम करने के बाजूद आज भी मुझे बाहरी क्यों माना जाता है?"

पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार की अनीता राणा की कहानी भी ऐसी ही है. राणा ने अपनी दुकान 2012 में मेट्रो स्टेशन के पास लगानी शुरू की थी. वे बताती हैं, “मेरा व्यवसाय छोटा पर सुरक्षित था.” राणा की दुकान सेरिंग और थापा के मुक़ाबले छोटी है, उनकी दुकान से तक़रीबन साठ प्लेट मोमो रोज़ बिकता था. आगे की कहानी बयान करते हुए वे कहती हैं, “जब मेट्रो बंद हुई, मेरे ग्राहक भी ग़ायब हो गए. सात महीने तक मैं घर पर बैठी अपनी बचत से ख़र्च चलाती रही.” राणा का घर नेपाल के पोखरा में है. वे भी किशोरावस्था में 2003 में पति के साथ इस बिल्कुल अजनबी शहर दिल्ली में आई थीं.

1950 में भारत ने नेपाल के साथ एक संधि की थी जिसके मुताबिक़ नेपाली श्रमिक अपने देश के पहचान-पत्र के साथ काम-काज के लिए भारत आ सकते थे. एशियन सेंटर फ़ॉर ह्यूमन राइट्स की रपट के मुताबिक़ 1996 से साढ़े तीन से चार लाख नेपाली नागरिक गांवों से विस्थापित हुए जिनमें से बहुतों ने भारत का रुख किया.

2001 में जब नेपाल में, ख़ासकर देश के सुदूर पश्चिमी हिस्से में आंतरिक अशांति बढ़ी तब नेपाली श्रमिकों का भारत आना बढ़ गया. नज़दीकी और खुली सीमा, सांस्कृतिक रिश्तों और आसानी से परिवर्तित होने वाली मुद्रा के नाते इन लोगों के लिए भारत आना आसान था. साथ ही नेपालियों के भारत आने का इतिहास भी रहा है. उन्नीसवीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने जो गोरखा फ़ौज बनाई थी, उन लोगों ने भारत में अपने समुदाय भी बना लिए. बावजूद इस सबके, नेपाल से भारत आने वाले प्रवासियों, ख़ासकर महिलाओं को यहां न ही कोई अधिकार हासिल हुए और न ही उन्हें कोई ढांचागत सहयोग मिला.

बहुत सारी प्रवासी महिलाओं को या तो यौन कर्म की तरफ़ जाना पड़ता है या उन्हें लोगों के घरों में घरेलू काम करने के पेशे में धकेल दिया जाता है. राणा बताती हैं, “तब मुझे पता तक नहीं था कि मैं कहां जा रही हूं. मैं किशोरी थी, अभी-अभी मेरी शादी हुई थी और अचानक एक दिन मैं यहां थी. और यहां जिस तरह की जगहों पर मुझे फेंका जा सकता था, वे ख़तरनाक थीं.” यहां आने के बाद जल्दी ही राणा ने पाया कि उनका पति शराब की लत की गिरफ़्त में था.

राणा ने मयूर विहार की एक सोसाइटी में घरेलू काम शुरू किया. उस दौर के अनुभव बताती हुई वे कहती हैं, “लेकिन मेरे साथ बुरा व्यवहार होता था. लोग सोचते थे कि नेपाली लोग सस्ते हैं इसलिए वे ग़ुलाम हैं. मैंने तय किया कि अब मैं और कहीं नहीं जाउंगी. मेरा भी सम्मान था. प्रवासी होने के बावजूद मुझे भी अपनी ज़िंदगी बनाने का वैसा ही हक़ था, जैसा यहां किसी और को है.”

राणा बताती हैं कि मोमो बेचकर उन्होंने अपने पैतृक गांव में ज़मीन ख़रीदी है. हंसते हुए वे कहती हैं, "कुछ लोग यहां रुकने के लिए मोमो बनाते हैं, मैं वापस लौटने के लिए बना रही हूं."

जिस मुल्क में महिलाओं का घर में रहना ही सहज बना दिया गया हो, उसी मुल्क के इस शहर में मोमो आंटियों की दुकानें मन-बहलाव का अड्डा हैं, लोकतांत्रिक जगहें हैं. ये ऐसी जगहें हैं जहां शहरी आधुनिकता, महत्वाकांक्षा और युवा संस्कृति का मेल होता है.

‘वॉओ मोमो’ जैसी कम्पनियों के मैदान में उतरने के बावजूद चमकीली काग़ज़ी प्लेटों, जल्दीबाज़ी मचाते शहर के बाशिंदों और वफादार ग्राहकों से घिरी मोमो आंटियों की दुकानों में ही मोमो की जान बसती है. चिराग़ दिल्ली के एक छोटे से ‘मोमो गांव’ में विभिन्न समुदायों की महिलाएं और पुरुष रोज़ हज़ारों मोमो बनाकर बिक्री के लिए शहर भर में भेजते हैं. हालांकि मोमो अपनी विलक्षणता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है पर इस व्यंजन पर टिकी, शहर बनाने वाले इन लोगों की ज़िंदगियां इसका कोई फ़ायदा नहीं हासिल कर पा रही हैं.

सेरिंग याद करती हैं कि उन्हें अपने बचपन के इस व्यंजन पर एक समय कैसे शक होने लगा था. “मैं सोचती थी कि अगर ये मुझे पसंद है तो कोई इससे नफ़रत क्यों करेगा? नफ़रत की बातें सुनकर मुझे बुरा लगता है.” यह पूछने पर कि क्या वे और तिब्बती व्यंजन बनाना-खिलाना चाहेंगी, वे कहती हैं, “नहीं. मोमो एक पुल है जो हमारे मन-माफ़िक़ तो है ही, उत्तर-भारत के लोगों को भी पसंद आता है. हमें तो ग्राहकों के हिसाब से ही खिलाना होगा न!” वे आगे जोड़ती हैं, “देखो, मैं मोमो में चाट मसाला या मेयोनीज़ नहीं डालना चाहती पर लोग मांगते हैं तो क्या करूं? ‘असली मोमो’ या ‘अपना उद्यम’ जैसी बड़ी-बड़ी बातें बड़े लोगों के लिए हैं. मैंने तो ज़िंदगी चलाने के लिए मोमो बनाने शुरू किए थे, और यही मेरे लिए बहुत है. मेरे मोमोज़ ने मुझे यहां घर बनाने में मदद की है, मैं इनमें कोई फेरबदल नहीं करना चाहती.”

इस लेख का अनुवाद मृत्युंजय ने किया है. लेखक एवं अनुवादक मृत्युंजय आम्बेडकर विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में पढ़ाते हैं.