(साभार गुरलीन ग्रेवाल)

आपको याद है आखिरी बार आप किसी ऐसी जगह पर कब गए थे जो आपके लिए बिल्कुल अनजान थी? आपने वहां क्या देखा? आपने वहां क्या सुना? क्या महसूस किया?

दृश्य माध्यम में काम करने वाली एक शिक्षिका के रूप में, मैं अक्सर सोचती हूं कि जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहां एक अजनबी होने के अनुभव से हम क्या सीखते हैं? किसी चीज़ को पहली बार देखने का वह क्षणिक कौतूहल, वह खोजने का भाव, क्या इसे शिक्षण की प्रक्रिया में किसी स्थाई सीख में बदल सकता है?

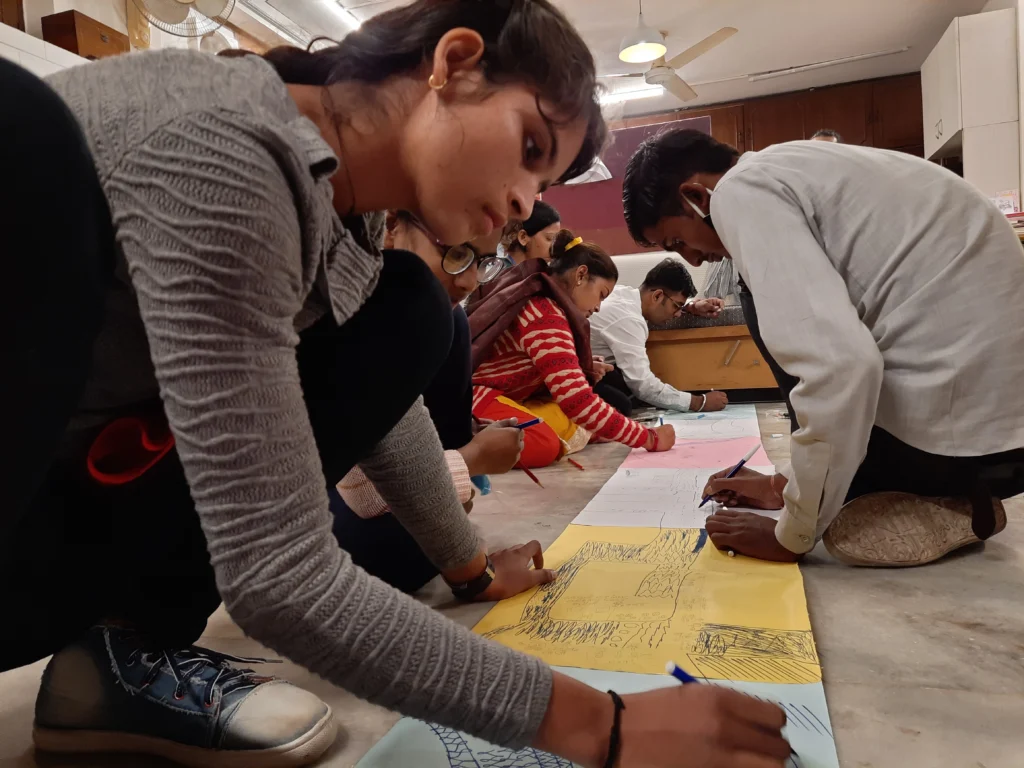

वो 2021 में सर्दियों का मौसम था जब द थर्ड आई डिजिटल एजुकेटर्स प्रोग्राम के पहले कोहोट से जुड़े सभी प्रतिभागी पहली बार दिल्ली आए थे. राजस्थान के बाप व पिसांगन ज़िले से और उत्तर प्रदेश के महरौनी, ललितपुर व लखनऊ से हमारे डिजिटल एजुकेटर्स ने दिल्ली वर्कशॉप में भाग लिया था. डिजिटल एजुकेटर्स कार्यक्रम, एक कला आधारित शिक्षण पद्धतियों पर आधारित कार्यक्रम है, जो ज़मीनी कार्यकर्ताओं को नारीवादी दृष्टिकोण से अनुभवपरक नरेटिव -निर्माण में दक्ष बनाने का काम करता है. इस कार्यशाला का संचालन कलाकार और एजुकेटर शेफाली जैन और लोकेश खोडके कर रहे थे और उनका सहयोग करने के लिए लर्निंग लैब की पूरी टीम उनके साथ थी.

तीन दिन तक चली ये वर्कशॉप असल में एक यात्रा थी किसी नई जगह पर खुद को पहचानने की, अपने आसपास के अपरिचित माहौल को देखने, समझने, सूंघने, महसूस करने की यात्रा.

हमने उस अपरिचित जगह की छोटी-छोटी चीज़ों पर विस्तार से बातें कीं कि वो क्या है जिससे हम उस जगह की पहचान करते हैं – उसकी खुशबू, उसकी आवाज़ें, वहां के लोग, और बहुत कुछ जो शब्दों से परे था. ये जो अजनबी सी जगह है, ये हमें क्या देखने, खोजने, चाहने या करने पर मजबूर करती है? हम अपने भीतर किससे मिलते हैं – अपने पूर्वाग्रहों से या अपनी झिझक से? इनमें से किन्हें हम छोड़ पाते हैं? अपनी असहजताओं से हम कैसे निपटते हैं?

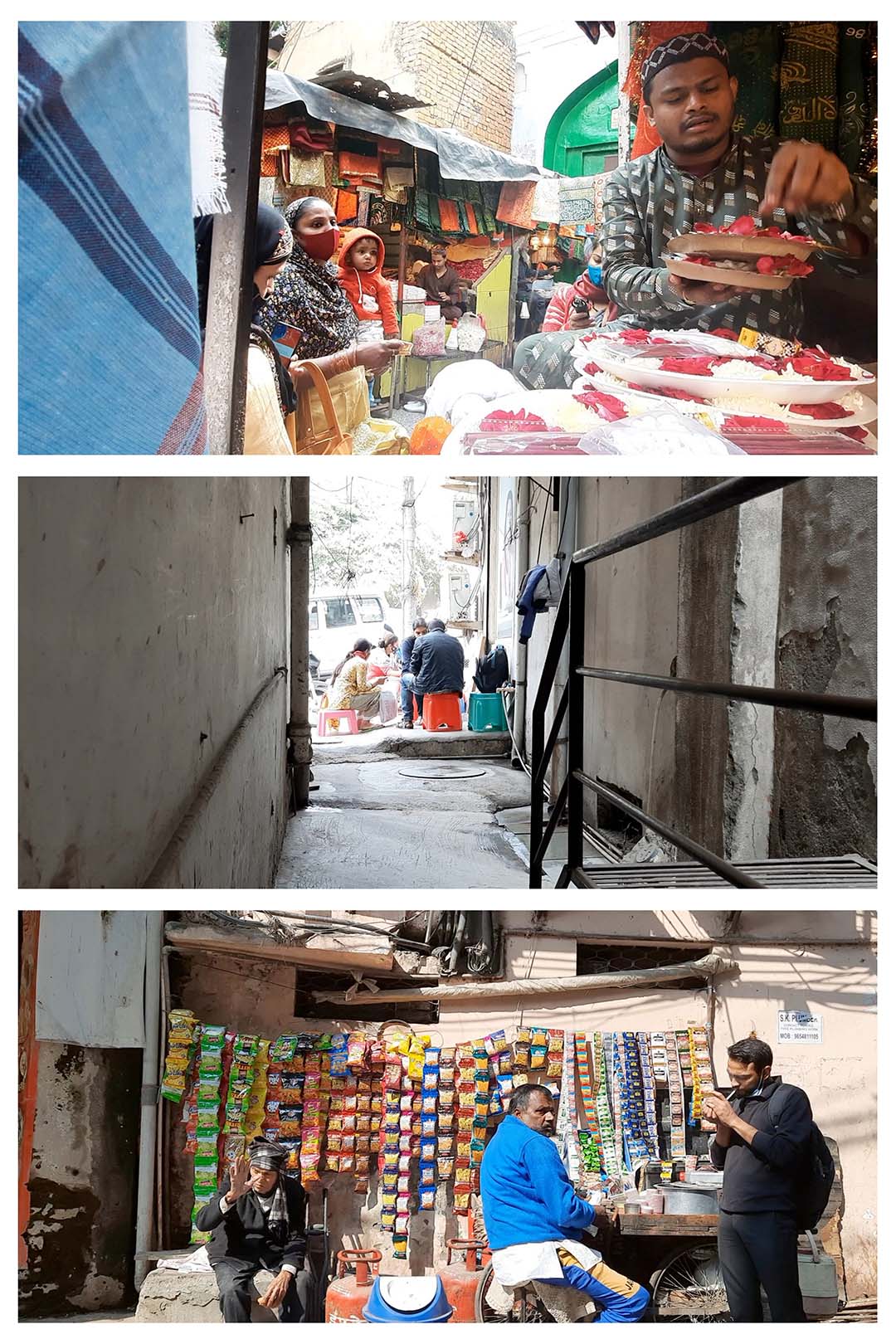

हम सभी दिल्ली के अधचिनी इलाके में स्थित हज़रत बख्तियार काकी दरगाह गए पर खड़े थे.

पूरा इलाका (बख्तियार काकी दरगाह) इतिहासों और कहानियों से भरा हुआ है. हमें लगा कि यह ‘सुनने’ और ‘देखने’ की वर्कशॉप के लिए एक आदर्श जगह होगी.” हमारे डिजिटल एजुकेटर्स के लिए महरौली की सरपीली या घुमावदार गलियां दरगाह से ज़्यादा आकर्षक थीं.

राजकुमारी जो सहजनी शिक्षा केंद्र, एक नारीवादी संस्था जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिक्षा और साक्षरता पर काम करती है, से जुड़ी हैं, कहती हैं, “उत्तर प्रदेश में इस तरह की बहुत सी सूफी दरगाहें हैं.”

राजकुमारी को सबसे दिलचस्प यह लगा कि दरगाह के प्रवेश द्वार पर दुकानदार श्रद्धालुओं के जूते-चप्पलों को कितने सुव्यवस्थित तरीके से सजा रहे थे. “यह तो बहुत ही मज़ेदार व्यवस्था है,” उसने कहा.

हुसैनाबाद, लखनऊ की तबस्सुम, जो ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले संगठन सद्भावना ट्रस्ट से जुड़ी हैं, कहती हैं, “मेरी सास अक्सर ऐसी जगहों पर मन्नतें मांगने जाती हैं. ऐसे दृश्य मैंने लखनऊ में, अपने गांव में, अपने पति के गांव में… कई बार देखे हैं.” दरगाह के पास एक महिला को देखकर, जो किसी आत्मा के वश में लग रही थी और जिसे भीड़ ने घेरा हुआ था, तबस्सुम ने सहज भाव से कहा, “थोड़ी देर में शांत हो जाएगी.”

शुरुआत में तो दरगाह के पास पहुंचकर, पहले कुछ घंटे हमने आसपास की आवाज़ों को सुनने का काम किया. उस पल हम कुछ दर्ज नहीं करना चाहते थे, बस खुद को वहां मौजूद और सजग रखना चाहते थे. हम खुद को मौका दे रहे थे, याद रखने और याद करने का. ऐसा इसलिए नहीं कि हमें सब सच-सच बताना है या जो कहा जा रहा है, उसे हूबहू बताना है, बल्कि इसलिए कि याद करने की क्रिया हमारी कल्पना को जन्म देती है. हम क्या याद रखते हैं? क्या भूल जाते हैं? ये प्रश्न अपने आप में उस दिशा में बहने लगता है कि हम अपनी यादों (और भूलों) की कहानी को कैसे सुनाना चाहते हैं. हमने खुद को और अपनी सोच की बनने-बिगड़ने की प्रक्रिया को देखना सीखा.

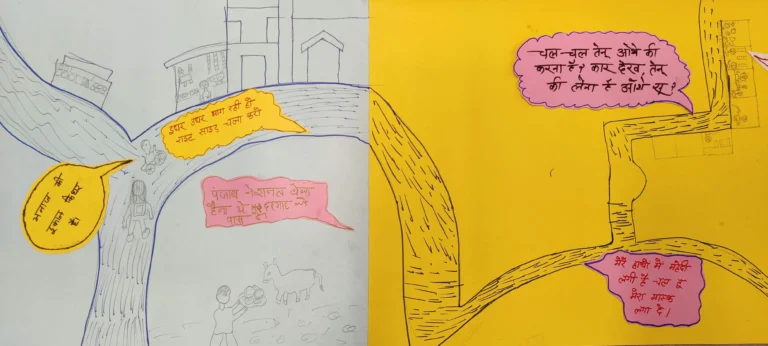

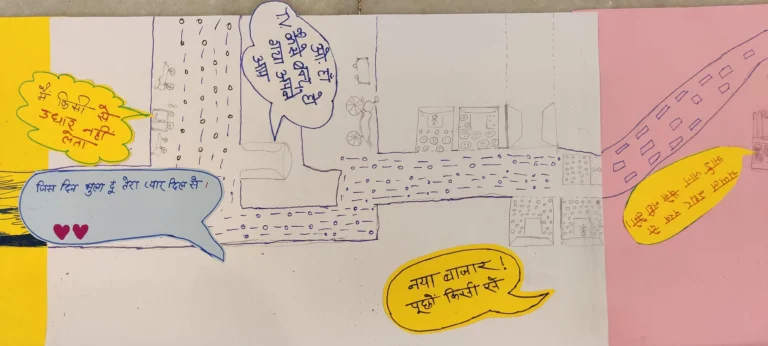

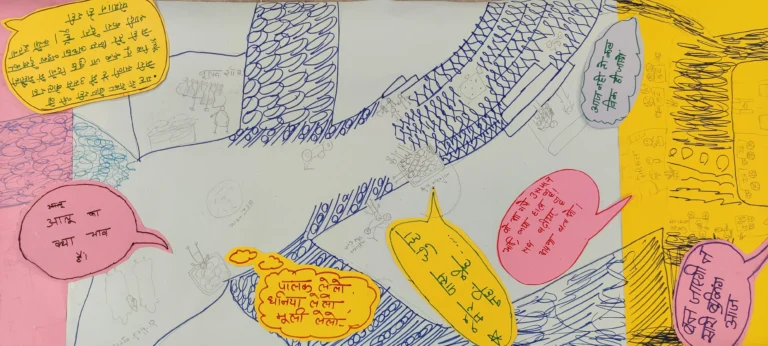

दिल-दिमाग में अधूरी, बिखरी हुई बातचीतों की गूंज लिए, हमारे डिजिटल एजुकेटर्स ने कागज़ पर महरौली की गलियों का पुनर्निर्माण किया और अपने रेखाचित्रों में भर-भर कर संवादों को डाला.

ये रेखाचित्र, जो वास्तविक भी हैं और काल्पनिक भी, ज़मीन से जुड़े फिर भी आज़ाद, डिजिटल एजुकेटर्स की नज़र और उनके अनुभवों से बना, ये नक्शा अब उस जगह को अपने इतिहास और भौतिकी से कहीं दूर लेकर जा रहा था.

जब सभी उस बनाए हुए कोलाज के चारों ओर घूम रहे थे, तो किसी भी दिशा से उस सड़क को ‘पढ़ा’ जा सकता था.

“उसे एक लंबे, सतत कागज़ पर मूर्त रूप देना, अपने-आप में प्रक्रिया को कम डरावना बना देता है. अब यह किसी ‘व्यक्तिगत कलाकृति’ के बोझ से मुक्त हो जाता है और लोग एक-दूसरे की कौशल क्षमता को पहचानते और साझा करते हैं. वे किसी से अपने लिए लिखवा लेते हैं, कोई किसी को चित्र बनाने का सुझाव देता है… यह देखना बहुत सुंदर था,” हमारे फैसीलिटेटर ने बाद में कहा.

महरौली की इस शुरुआती झलक पर आगे बढ़ते हुए, अगले दो दिनों तक प्रतिभागियों ने उस स्थान के, उन हिस्सों के वीडियो शूट किए जिन्हें उन्होंने आमंत्रित करने वाला, चुनौतीपूर्ण या बस मोहक पाया. एक चायवाला – अपनी मसालेदार गपशप के साथ; एक मेहंदीवाला – भीड़-भाड़ वाली गली में अपने अभ्यास में खोया, अपने आप में एक द्वीप सा; एक औरत – गोद में बच्चे को लिए गुलाब बेचती हुई; और वे गुलाब – अपने मनमोहक लाल रंग के साथ. खोज की यह समृद्धि उनके फ्रेमों में भर उठी.

कार्यशाला के अंत में जो निकलकर आया वो महरौली का एक अनोखा, विशिष्ट चित्रण था जिसे डिजिटल एजुकेटर्स ने तैयार किया था. वह सब कुछ, जिसे कोई आम यात्री या बाहरी व्यक्ति उत्साह से दर्ज करता है, जैसे – सूफियाना कव्वाली, गलियों के पकवान, या रास्तों के रंग – इस चित्र में नहीं थे. DEs को साधारण, रोज़मर्रा की चीज़ों में दिलचस्पी थी और इसने हमें एक साथ यह प्रश्न खोजने की ओर प्रेरित किया: कोई ‘सामान्य’ को कैसे दर्ज करे? जब आप किसी रोज़मर्रा की क्रिया, क्षण या घटना को फ्रेम में लेते हैं, तो क्या वह हमारी कल्पना के सहारे अपनी वास्तविकता से भी बड़ा रूप ले लेती है?

कार्यशाला के दौरान इन मूलभूत प्रश्नों पर काफी चर्चा हुई और शायद जो किसी भी तरह के डॉक्युमेंटरी प्रैक्टिस के लिए बुनियादी सवाल हैं – इन अनुभवों का उद्देश्य क्या है? क्या इस तरह की भागीदारी की प्रक्रिया को शैक्षणिक कहा जा सकता है?

लोकेश और शेफाली ने बताया, “कला आधारित कार्यशालाओं के संदर्भ में बात करें तो हमने जाना कि ऐसी कार्यशालाओं में कौशल पर बहुत अधिक ज़ोर दिया जाता है लेकिन हम मानते हैं कि किसी जगह, लोगों और चीज़ों के साथ रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी होता है. ये किसी भी कला आधारित काम के लिए बहुत निर्णायक होते हैं. अगर हम अपने आस-पास के प्रति सचेत एवं संवेदनशील हैं, तो हम रचनात्मक और नैतिक दोनों तरह से जवाब दे सकते हैं.”

इस नज़रिए का एक नैतिक पहलू भी है. हमें उम्मीद है और हमारी कोशिश है कि कला आधारित अपने अभ्यासों में हम लोगों, स्थानों और वस्तुओं को केवल ‘विषय’ के रूप में न देखें, बल्कि कला के माध्यम से उनके साथ एक ऐसा संबंध विकसित करें जो पारस्परिक और ज़िम्मेदाराना हो.

लेकिन ये इतना आसान नहीं है. किसी जगह को हम कैसे देखते हैं? वहां खड़े होकर अपनी अलग-अलग इंद्रियों को कैसे महसूस करते हैं? इसे किस तरह बयान किया जा सकता है? वो क्या तरीके हो सकते हैं, जिनके ज़रिए हम इन्हें सामने ला सकें? ये वे सवाल थे जिनसे हमारे डिजिटल एजुकेटर्स जूझ भी रहे थे. ये सभी प्रश्न हमारे लिए भी महत्त्वपूर्ण हो गए, जब हमने इन्हें अपने सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में ढालना शुरू किया.

द थर्ड आई लर्निंग लैब, कला-आधारित एक शैक्षिक प्लेटफॉर्म है, जहां हम कला के ज़रिए अपने नज़रिए को समझते हैं और उन ज्ञान प्रणालियों पर सवाल उठाते हैं, जो हमें गढ़ती हैं. यहां डॉक्युमेंट्री फिल्ममेकर, इमेज-मेकर्स, पॉडकास्टर, नारीवादी शोधकर्ता और एक्टिविस्ट मिलकर सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को नया रूप देते हैं.

-

रुचिका नेगी द थर्ड आई की एसोसिएट एडिटर हैं.