पहला भाग यहां पढ़ें.

19वीं सदी के हैदराबाद में उर्दू गद्य और पत्रकारिता के विकास और इसके समानांतर चलने वाले समाज सुधार कार्यक्रमों ने कुछ दशकों बाद शुरू हुए प्रगतिशील आंदोलन में अहम भूमिका अदा की. उत्तर भारत में प्रगतिशील लेखक आंदोलन की शुरुआत 1930 के दशक में हुई थी. इस आंदोलन के लक्ष्यों और उद्देश्यों ने हैदराबाद के छात्रों, कवियों, लेखकों और विद्वानों को भी प्रभावित किया. प्रगतिशील लेखक आंदोलन का ज़ोर इस बात पर था कि लेखक और कवि संगठित हों और शास्त्रीय तथा रूमानी कविताओं के घिसे-पिटे रूपकों, विषयों और शैलियों के मोहजाल से मुक्त हों. कहना न होगा कि उस समय हैदराबाद के साहित्यिक परिवेश पर यही चीज़ें हावी थीं और इन्हें प्रमुख सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखा जाता था. जबकि प्रगतिशील लेखक आंदोलन का लक्ष्य एक ऐसे नए सौंदर्यशास्त्र का निर्माण करना था, जो वैचारिक रूप से न केवल बदलती राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व कर सके, बल्कि दैनिक जीवन की भौतिक वास्तविकताओं और अनुभवों का मुकाबला करने में भी सक्षम हो. वर्ग संघर्ष और अन्याय तो प्रगतिशील लेखक आंदोलन की चिंता का प्रमुख विषय थे ही, इसके अतिरिक्त प्रगतिशील लेखकों ने राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, राजनीतिक दमन का विरोध और आम लोगों के साथ ज़मीनी स्तर पर रिश्ता कायम करने की ज़रूरत पर भी बल दिया.1

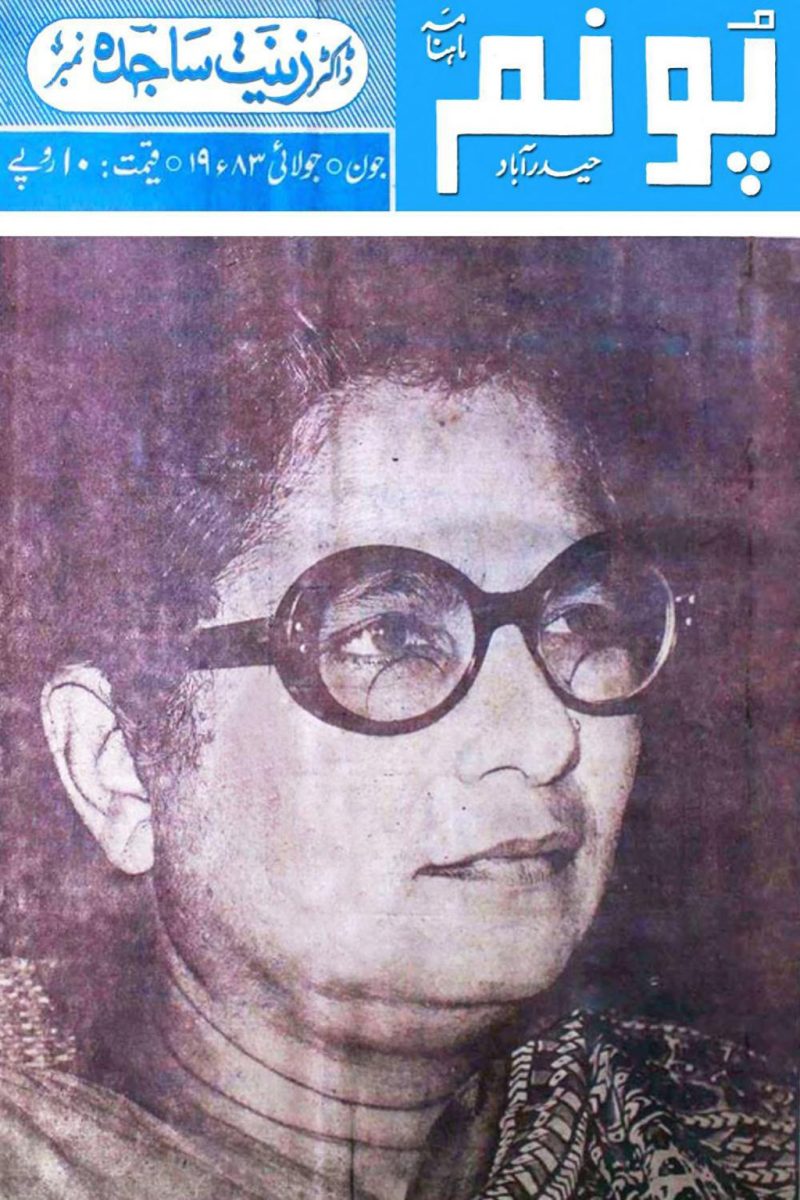

मख़दूम मोहिउद्दीन ने अख़्तर हुसैन रायपुरी और सिब्त-ए-हसन के साथ मिलकर सन् 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ (पीडब्लूए) के हैदराबाद चैप्टर की स्थापना की थी. उस समय सरोजनी नायडू ने लेखक संघ की बैठकों के लिए अपना घर ‘द गोल्डन थ्रेसहोल्ड’ के दरवाज़े खोल दिए थे. बाद में, इसी घर में प्रतिबंधित भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (सीपीआई) 2 के नेताओं की भी बैठकें हुआ करती थीं. 1940 और 50 के दशक के दौरान प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ने वाली महिला लेखकों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों में जहांबानो नकवी, ज़ीनत साजिदा, रफिया सुल्ताना, अज़ीज़ुन्निसा हबीबी, बृज रानी, जमालुन्निसा बाजी एवं उनकी बहनें रज़िया बेगम और ज़ाकिया बेगम, एवं नजमा निक़हत शामिल थीं.

अमीना तहसीन का मानना है कि हैदराबाद के स्त्री लेखन के इतिहास में सन् 1936 के बाद का दौर काफ़ी अहम था क्योंकि इसमें संदेह नहीं कि प्रगतिशील लेखक संघ के गठन से दशकों पहले से हैदराबादी महिलाएं लिख रही थीं, प्रकाशित भी हो रही थीं, वे अंजुमन और संगठन बना रही थीं, सामाजिक, साहित्यक और शैक्षिक पहलों में बढ़-चढ़कर भागीदारी भी कर रही थीं. लेकिन यह सबकुछ बहुत हद तक महिलाओं की, महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए संचालित होने वाली गतिविधियां थीं 3. लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ के गठन के साथ ही चीज़ें हमेशा के लिए बदल गईं. अब महिलाओं ने भी उन साहित्यिक और बौद्धिक सभाओं और बैठकों में शिरकत करना शुरू कर दिया जिनमें पहले सिर्फ़ पुरुषों की ही भागीदारी हुआ करती थी.

इस बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण और अंकन जमालुन्निसा बाजी की आत्मकथा, बिखरी यादें (2008) में मिलता है. यह किताब न सिर्फ़ उन तमाम राजनीतिक और साहित्यिक घटनाओं का दस्तावेज़ीकरण और मूल्यांकन करती है जो हैदराबाद में लगभग एक सदी के दौरान घटित हुई थीं, बल्कि बाजी जैसी महिलाओं के लिए उन घटनाओं का क्या मतलब और महत्त्व था, उसको भी बखूबी बयान करती है. पर्दा प्रथा उनकी चिंता का प्रमुख विषय था और इसपर उन्होंने बारीकी से विचार भी किया है. बाजी का हमेशा से यही मानना था कि पर्दा एक लानत है, एक अभिशाप है लेकिन वह खुद इससे आज़ाद नहीं हो पाईं. वह बताती हैं कि कैसे उनकी छोटी बहनों – जिन्हें उनकी बनिस्बत ज़्यादा आज़ादी मिली थी, शिक्षा-दीक्षा भी बेहतर हुई थी, और अपना जीवनसाथी चुनने का विकल्प भी मिला था – ने बहुत कम उम्र में ही पर्दा करना छोड़ दिया था.

1940 के दशक में बाजी के घर पर उस ज़माने की प्रमुख प्रगतिशील हस्तियां आया करती थीं और वहां साहित्यिक बैठकें भी हुआ करती. बाजी के घर पर साहित्यिक गोष्ठियों की पहल खुद बाजी ने अपने भाई अख्तर के साथ मिलकर की थी. साहित्य और राजनीति में बाजी की हमेशा से ही दिलचस्पी रही थी. उन्हें अपने मां-बाप और भाई-बहनों का भी इसमें पूरा सहयोग मिलता था क्योंकि वे भी शिक्षा और साहित्य में रुचि रखते थे. कहना न होगा कि बाजी को उन चर्चाओं ने अपनी तरफ़ आकर्षित किया जो पर्दे के बाहर की दुनिया में हो रही थीं और जिसमें पर्दा न करने वाली उनकी बहनें और दूसरी औरतें शामिल होती थीं. वे इन चर्चाओं में शामिल होतीं और अपनी बात रखतीं4. बाजी इन सबसे महरूम थीं. इस तरह की साहित्यिक गोष्ठियों से ही उन्हें धीरे-धीरे पर्दे को छोड़कर उससे बाहर आने में मदद मिली.

प्रगतिशील लेखक और तेलंगाना का किसान विद्रोह

तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में सन् 1946 से 1951 के बीच किसानों और खेतिहर मज़दूरों ने विद्रोह कर दिया. यह विद्रोह दरअसल हैदराबाद रियासत की पीढ़ियों से चली आती सामंती संरचना और किसानों और मज़दूरों पर होने वाले अत्याचारों और दमन के खिलाफ़ हुआ था. विद्रोह का स्वरूप संगठित था. हुआ यूं कि चित्याला ऐलम्मा नाम की एक महिला काश्तकार ने ज़मींदार के आदमियों को अपनी फसल देने से इंकार कर दिया था. काश्तकार वैसे किसानों को कहा जाता था, जो पट्टे पर खेती करते थे. खैर, कुछ महीने बाद इस संघर्ष में कम्यूनिस्ट पार्टी भी कूद पड़ी और आंध्र महासभा के नेतृत्व में काम करना शुरू कर दिया. आंध्र महासभा का गठन सन् 1930 में तेलुगु भाषी लोगों के सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया गया था. तेलंगाना विद्रोह में 3000 गांवों के 30 लाख लोग शामिल थे 5 विद्रोह जैसे-जैसे ज़ोर पकड़ता गया, दूसरे इलाकों और क्षेत्रों के लोग भी इसमें शामिल होते गए.

शहरों में भी इस कृषक विद्रोह का असर पड़ा और कारखानों में काम करने वाले मज़दूर और स्कूल-कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्र भी उसके समर्थन में हड़ताल पर चले गए. बहुत से प्रगतिशील लेखक जिनकी पहचान भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के सक्रिय सदस्य के रूप में थी, वह भी इस विद्रोह में शामिल थे. तेलंगाना में ज़ोर पकड़ते जन संघर्ष को देखते हुए हैदराबाद में भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया. इसने प्रगतिशील लेखक संघ के बहुत से सदस्यों को भूमिगत या अंडरग्राउंड होने पर मजबूर किया.

बदले हालात में प्रगतिशील लेखक संघ की बैठकें अब रात में बाजी के घर पर होने लगीं. बाजी का घर चूंकि सरोजनी नायडू के घर गोल्डन थ्रेसहोल्ड जितना चर्चित नहीं था, इस वजह से यहां पर होने वाली गतिविधियों का रियासती अमलों की निगाह में आना ज़रा मुश्किल था.

इस लिहाज़ से देखें तो मखदूम जैसे लेखक जो बहुत प्रसिद्ध थे और जिन्हें लोग आसानी से पहचान सकते थे, उनके लिए बाजी का घर बहुत ही माक़ूल जगह थी.

सन् 1945 में, हैदराबाद में प्रगतिशील लेखक संघ का अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था. उसी अधिवेशन के दौरान बाजी ने औपचारिक रूप से पर्दे को हमेशा के लिए त्याग दिया. उस अधिवेशन में बाजी, उनकी दोनों बहनें और एक अन्य महिला – ये औरतें ही ऐसी थीं जिन्होंने पर्दा नहीं किया था और वे पुरुषों के साथ बैठी थीं6. प्रगतिशील आंदोलन में बड़ी संख्या में हैदराबादियों, ख़ासतौर से महिलाओं की भागीदारी के पीछे प्रगतिशील लेखक संघ का उदार दृष्टिकोण था. संघ की शुरुआत से ही यह कोशिश रही थी कि सदस्यता का दरवाज़ा सभी के लिए खुला रहे. इसे महज़ समर्पित समाजवादियों तक ही सीमित न रखा जाए7. हां, यह ज़रूर था कि संगठन में केंद्रीय भूमिका निभाने वाला जो समूह था, उसमें सामान्यतः समाजवादी लेखक ही होते थे.

लेखक संघ से जुड़े सभी लेखकों – चाहे वह किसी भी विचारधारा को मानने वाले हों – से सिर्फ़ इतनी ही अपेक्षा थी कि वे घोषणापत्र के मूल एजेंडे का पालन करेंगे. और यह मूल एजेंडा था – प्रतिक्रियावादी सामाजिक प्रवृत्तियों का विरोध करने वाले और यथार्थ पर आधारित साहित्य के पक्षधर लेखकों का एक मज़बूत संगठन तैयार करना. सच कहूं तो घोषणापत्र को इतने व्यापक अर्थों में परिभाषित किया गया था कि बहुत से ऐसे लेखक भी प्रगतिशील माने जाने लगे थे जो प्रगतिशीलता के मानदंडों पर पूरी तरह से खरे नहीं उतरते थे. अगर वैचारिक प्रतिबद्धता पर बल दिया गया होता तो ऐसे लेखक प्रगतिशीलता की श्रेणी में आ ही नहीं पाते, लेकिन मज़े की बात यह है कि उनकी पहचान प्रगतिशील लेखक की थी और प्रगतिशील आंदोलन से उनका जुड़ाव भी बहुत गहरा था.

ज़ीनत साजिदा (1924-2009) और महिला लेखकों की समृद्ध संस्कृति

साजिदा यहां अपने समय से बहुत आगे की बात करती नज़र आती हैं. उन चीज़ों के बारे में लिखती हैं जिन्हें आज हम - जेंडर आधारित विशेषाधिकार, जेंडर के तयशुदा खांचे से इतर, घरेलू कामकाज का महिलाओं पर पड़ता मानसिक दबाव, घरेलू श्रम की अदृश्यता और मध्यवर्गीय महिला पेशेवरों से की जाने वाली अनुचित और अवास्तविक मांगों के रूप में जानते हैं.

ये निबंध उनके कथावाचकों के अपनी भावनाओं, और दुर्बलताओं को बखूबी से प्रकट करते हैं; इस प्रक्रिया में, साजिदा एक ऐसी लेखिका के रूप में उभरती हैं, जिन्हें यह अच्छे से पता है कि अपने पाठकों में समान अनुभूति का भाव कैसे जगाया जाता है और उन्हें किस तरह हंसाया जा सकता है. इस फ़न में वह एकदम माहिर हैं.

1940 के दशक से ही हैदराबादी महिला लेखकों में हास्य, व्यंग्य और रेखाचित्र लेखन की एक समृद्ध संस्कृति थी, जिसे पुरुष लेखकों और विद्वानों से व्यक्तिगत और संस्थागत प्रोत्साहन और समर्थन भी मिला करता था. वैसे, ऐसे पुरुष लेखक और विद्वान भी कम नहीं थे, जो इनका मज़ाक उड़ाया करते थे8. साजिदा का लेखन, महिलाओं के कथेतर गद्य (नॉन-फिक्शन) की इस परंपरा का सबसे अच्छा प्रतीक है, और इन्हें पढ़ना और जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि उपन्यास, कहानी और कविता के बरक्स कथेतर गद्य की आमतौर पर उपेक्षा की जाती है. ऐसा इसलिए कि उपन्यास, कहानी और कविता को अधिक सांस्कृतिक महत्त्व का माना जाता है और ये उर्दू साहित्य की स्पष्ट रूप से परिभाषित और स्थाई रूढ़िवादिता का रूप ले चुके हैं; यही कारण है कि अनुवादकों, विद्वानों और प्रकाशकों का ध्यान भी इन्हीं पर अधिक जाता है.

साजिदा के युवा समकालीनों में जिलानी बानो (जन्म 1936), नजमा निकहत (1936-1997), और वाजिदा तबस्सुम (1935-2011) का नाम खासतौर से शुमार किया जाता है. यह तीनों लेखिकाएं उम्र के लिहाज़ से साजिदा से छोटी थीं. निकहत कहानियां लिखती थीं और प्रगतिशील लेखक संघ के प्रति इनकी निष्ठा और प्रतिबद्धता कमाल की थी. सच कहूं तो संगठन के उत्कर्ष काल में भी ऐसी निष्ठा और प्रतिबद्धता शायद ही किसी में रही होगी. साजिदा की तुलना में निकहत ने कम ही कहानियां लिखी हैं, लेकिन उनकी कृतियां उनके उत्कृष्ट रचना कौशल को दर्शाती हैं. आजीवन जिन व्यस्तताओं, चिंताओं और सरोकारों के साथ उनका निरंतर जुड़ाव रहा, उस संदर्भ में देखें तो उनका काम बहुत ही महत्त्वपूर्ण है.

हैदराबाद की सामंती ड्योढ़ियों में ज़िंदगी बसर करने वाली औरतों के बारे में उन्होंने जो कहानियां लिखी हैं, वह निश्चित रूप से पैनी दृष्टि से भरपूर और शिक्षाप्रद हैं. इन कहानियों में यह दिखाया गया है कि कामकाजी और उच्च वर्ग की महिलाएं हैदराबाद रियासत की रूढ़िवादी सामाजिक दुनिया में कैसे रहा करती थीं और सामंती पितृसत्ता से कैसे जूझा करती थीं. उन्होंने क्रांति को लेकर भी कई आशावादी कहानियों की रचना की है और तेलंगाना तथा आंध्रप्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ग़रीब लोगों की ज़िंदगी का चित्रण भी अपनी कहानियों में किया है. निकहत कई सालों तक ग्रामीण इलाकों में रही थीं, और उन्होंने वहां के लोगों की ज़िंदगियों को बहुत करीब से देखा था. यही कारण है कि ग्रामीण परिवेश पर उनकी जो कहानियां हैं, उनमें यथार्थ का पैनापन है.

घोषित रूप से वाजिदा तबस्सुम भले ही प्रगतिशील लेखिका रही हों, लेकिन आज उनको नारीवादी लेखिका के रूप में अधिक जाना जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने सामंती घरों में महिलाओं के खिलाफ़ होनेवाली यौन हिंसा, स्त्री यौनिकता, जाति आधारित पितृसत्ता आदि के बारे में निडर और निःसंकोच होकर लिखा है.

इसमें संदेह नहीं कि उनके कई उपन्यास और कहानियां अपने ज़माने में काफ़ी सफल और लोकप्रिय रही थीं. मी टू आंदोलन के बाद, ख़ासतौर से उनकी कहानियों में युवाओं की दिलचस्पी दोबारा जगी और वे फ़िर से लोकप्रिय हो रही हैं. बहुत से हैदराबादी, जिनमें विद्वान भी शामिल हैं, वाजिदा की कहानियों को सामंती अभिजात वर्ग के प्रति "अन्यायपूर्ण" और "अश्लील" मानते हैं9.

कुछ हाथों में शक्ति को केंद्रित करने और बनाए रखने की दिशा में काम करने वाली संस्कृति और समाज की सटीक कार्यप्रणाली के बारे में तबस्सुम की जो गहन और सूक्ष्म समझ थी, उनकी “शॉक वैल्यू” पद्धति अक्सर उसपर खरी नहीं उतरती. अभी कुछ समय पहले तक तबस्सुम की कुछ ही कहानियां अंग्रेज़ी (अनुवाद) में उपलब्ध थीं.

अन्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक निरंतरताएं

समय के साथ, प्रगतिशील आंदोलन – इसकी विचारधारा और सौंदर्यशास्त्र – का रवैया वर्चस्ववादी होता गया और वैसे लेखकों को हाशिए पर धकेल दिया गया जो खुद को प्रगतिशील नहीं मानते थे. एक और बड़ा मसला तब पैदा हुआ जब प्रगतिशील लेखक संघ के “रचनात्मक” और “राजनीतिक” धड़ों के बीच रस्साकशी शुरू हो गई. इस तनाव का परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक धड़ा हावी होता गया और लेखन में समाजवादी विषयों और विचारों को तरजीह दी जाने लगी10. इस तरह, साहित्य को समाजवादी विचारधारा के प्रचार-प्रसार का टूल बना दिया गया और उपदेशात्मक लेखन पर बल दिया जाने लगा. विषयों के चयन और निरूपण को लेकर प्रगतिशील लेखक संघ का रवैया दिन-प्रतिदिन कठोर और रूढ़िवादी होता गया. किन विषयों का चयन करना चाहिए और उनको कैसे बरतना चाहिए आदि को लेकर रोकटोक बढ़ने लगी. इसे लेकर सदस्यों को किस प्रकार निर्देशित करने का प्रयास किया गया, जिन लोगों ने इसका विरोध किया उन्हें किस प्रकार हतोत्साहित करने के प्रयास हुए, यह सभी जानते हैं 11.

लेखक संघ के दृष्टिकोण में आए इस बदलाव ने बहुत से लेखकों को दुविधा में डाल दिया. यहां तक कि उनमें से बहुतों का प्रगतिशील लेखक संघ से मोहभंग तक हो गया. लेकिन बाकी जगहों की तुलना में हैदराबाद में हालात थोड़े अलग थे. यह देखते हुए कि प्रगतिशील लेखक संघ एक ऐसा प्रभावशाली मंच था, जिसकी पहुंच और प्रभाव तो व्यापक थी ही, यह जिस सामाजिक संदेश का पोषण कर रहा था वह भी सम्मोहक और अकाट्य था, अतः बहुत सी महिला लेखकों ने प्रगतिशील लेखक संघ के बैनर तले काम करना जारी रखा और उन्होंने संघ के संसाधनों का बखूबी उपयोग भी किया.

अन्य लेखक जिन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की सदस्यता नहीं ली थी, वे प्रायः साहित्यिक और सांस्कृतिक निरंतरताओं का प्रतिनिधित्व करते थे जो अन्य दृष्टिकोणों से वांछनीय और महत्त्वपूर्ण थे. सन् 1948 के बाद हैदराबाद में उर्दू की हैसियत पहले जैसी नहीं रही और वह दोयम दर्जे की भाषा बना दी गई. नई शासन व्यवस्था द्वारा उर्दू का जबरन अल्पसंख्यकीकरण कर दिया गया. इसकी आड़ में इसके संसाधनों को तहस-नहस कर, संस्थानों को बिल्कुल खोखला कर दिया गया. इसके बावजूद, नौहा, मर्सिया, अज़ादारी और सलाम जैसी उर्दू की पारम्परिक काव्य शैलियां, जिनका सम्बंध शियाओं के मुहर्रम से था, न सिर्फ़ बची रहीं बल्कि नियमित रूप से पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में छपती रहीं. आशुरख़ानों में उनकी प्रस्तुतियां भी होती रहीं.

काव्य की अन्य धार्मिक या आध्यात्मिक शैलियां, जैसे कि हम्द और नात, और गज़ल, नज़्म, और क़सीदा जिनका सम्बंध प्रगतिशील विचार या सौंदर्यशास्त्र से नहीं था, वह भी बनी-बची रहीं. बहुत सी महिला कवियों ने इन काव्य शैलियों में रचना की और उन्हें प्रकाशित भी करवाया. इसके अतिरिक्त, हैदराबाद में बच्चों पर नज़्म लिखने का चलन बहुत लोकप्रिय था और महिलाओं को इस शैली से खास लगाव था 12. कहना न होगा कि महिलाएं इस शैली की उत्साही तरफ़दार थीं. इन पारम्परिक काव्य शैलियों से जुड़ाव का यह फ़ायदा हुआ कि प्रगतिशील लेखन से सामाजिक और राजनीतिक विमर्शों को जोड़ने की कुछ बिल्कुल अलग तरकीबें सामने आईं, जैसे कि कवि सैयदा बानो “हिजाब”/हिजाब बिलग्रामी ने कर्बला की लड़ाई को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के संघर्ष के साथ जोड़कर देखा13.

नई स्त्री, नया लेखन

उर्दू साहित्य में जदीदियात या आधुनिकतावाद के साथ 1960 के दशक में एक और बड़ा बदलाव आया, जिसने साहित्य के विषय को बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया की तरफ़ मोड़ा और व्यक्ति के मन या चित्त पर अपना ध्यान केंद्रित किया. जिससे शैली, विधा और भाषा के स्तर पर और अधिक प्रयोग की गुंजाइश पैदा हुई. जिलानी बानो और रफिया मंज़ूर-उल-अमीन की कुछ कहानियां और उपन्यास हैदराबाद से जदीदियात के अच्छे उदाहरण हैं. दोनों ने मानवीय परिस्थितियों के साथ-साथ आधुनिक राज्य और समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों से जूझ रहे समकालीन नायकों पर अफ़साने और उपन्यास लिखे. उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों, वृत्तचित्रों और फ़िल्मों के लिए स्क्रिप्ट और पटकथाओं का लेखन भी किया.

रफिया मंज़ूर-उल-अमीन अपने उपन्यासों, विशेष रूप से आलम पनाह (1983) और ये रास्ते (1995) के लिए जानी जाती हैं. एक टीवी धारावाहिक जो उनके उपन्यास आलम पनाह पर आधारित था, बहुत ही लोकप्रिय हुआ था और मज़े की बात यह है कि उस धारावाहिक की पटकथा भी रफिया ने ही लिखी थी. दोनों उपन्यास रोमांटिक फिक्शन की शैली में आते हैं और अपनी भाषा, बयानिया (आख्यान), कथावस्तु (प्लॉट) और गतिक्रम के साथ उनके शिल्प को प्रमाणित करते हैं. इनके उपन्यासों की जो सबसे खास खूबी है, और जो सबसे ज़्यादा आकर्षित भी करती है, वह – मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से जटिल नायिकाओं का चित्रण है. ये नायिकाएं हैदराबाद में सत्ता हस्तांतरण के बाद वाली नई दुनिया का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसमें युवतियां ज़नाना के दिखावटी “संरक्षण” से बाहर निकल रही थीं. वे शिक्षा, पेशेवर रोज़गार और आर्थिक स्वतंत्रता की मांग कर रही थीं, और एक ऐसे समाज से जूझ रही थीं जो सार्वजनिक जीवन में उनके लिए तैयार नहीं दिखता था. और अक्सर खुलेतौर पर अपनी नापसंदगी का इज़हार करता था. ये उपन्यास क्रमशः हैदराबाद और नीलगिरी से जुड़े समूहों की सामाजिक संस्कृति और नस्लियात (एथ्नोग्राफी) की बहुआयामी व्याख्या भी करते हैं.

जीलानी बानो का आधुनिकतावादी लेखन कितना महत्त्वपूर्ण था, इसका अंदाज़ा प्रगतिशील लेखक संघ के सह-संस्थापक सज्जाद ज़हीर की उस टिप्पणी से लगाया जा सकता है जो उन्होंने सबा (हैदराबाद) के संपादक सुलेमान अरीब को लिखे पत्र में की थी. उन्होंने लिखा था कि हैदराबाद में जिलानी बानो मौजूद हैं तो नए अफ़साने से हमें मायूस नहीं होना चाहिए. नया अफ़साना या नई कहानी दरअसल एक नई शैली थी, जिसने 1950 के दशक में उर्दू-हिंदी साहित्य जगत में प्रवेश किया था. और देखते ही देखते आंदोलन का रूप ले लिया था. नई कहानी के केंद्र में बाहरी दुनिया या इसके वैचारिक पूर्वाग्रहों की तुलना में व्यक्ति की आंतरिक भावाभिव्यक्तियां, सुख-दुख और चिंताएं अधिक थीं14.

लेखन के 50 से अधिक वर्षों के दौरान बानो द्वारा लिखित और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कहानियों का दायरा उर्दू साहित्य के तीन प्रमुख वैचारिक स्कूलों में फैला हुआ है: तरक़्कीपसंद अदब (प्रगतिशील साहित्य), जदीदियात (आधुनिकतावाद), और तजरीदियात (अमूर्तवाद). हालांकि उन्होंने इनमें से किसी भी वैचारिक स्कूल के साथ अपने संबंध या पहचान की घोषणा से हमेशा परहेज़ बरता और कहा कि ऐसी बहुत सी विचारधाराएं हैं जिनसे वह प्रभावित हुई हैं और यह उनकी कहानियों में नज़र भी आता है. लेकिन साथ ही इस बात पर भी ज़ोर देती हैं कि वह केवल अपने आसपास की दुनिया का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं, किसी विशेष विचारधारा का पिछलग्गू होना उनको पसंद नहीं है.

हालांकि ज़किया मशहदी ने बानो की कुछ रचनाओं का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है, लेकिन उनके दो उपन्यासों को अंग्रेज़ी के पाठकों और विद्वानों द्वारा उचित स्थान नहीं दिया गया. ऐवान-ए-ग़ज़ल और बारिश-ए-संग वैसे उपन्यास हैं जिनमें रियासतकालीन हैदराबाद और बाद के हैदराबाद का जो इतिहास है, उसे रचनात्मक लेखन में बड़ी संजीदगी और ईमानदारी से बरता गया है. पहला उपन्यास यानी ऐवान-ए-ग़ज़ल, सत्ता हस्तांतरण के दौरान और सत्ता हस्तांतरण के बाद के रूपांतरकारी बदलाव की पृष्ठभूमि के बरक्स हैदराबाद के एक कुलीन परिवार की चार पीढ़ियों के जीवन का आख्यान है. वहीं दूसरा उपन्यास यानी बारिश-ए-संग में तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में जीवन बसर करने वाले, क़र्ज़ के बोझ तले दबे भूमिहीन किसानों और मज़दूरों की जद्दोजहद से भरी ज़िंदगियों को स्वर मिला है. दोनों उपन्यास वर्ग और जेंडर से जुड़े तात्कालिक मुद्दों पर पर्याप्त और गम्भीर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, विशेष रूप से वर्ग के संदर्भ में गम्भीरता का स्तर उत्कृष्ट हो उठता है.

सत्ता हस्तांतरण के बाद भी हैदराबाद में स्त्री-स्वर की दृष्टि से रेडियो एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बना रहा. हैदराबाद (और दूसरी जगहों) के अधिकांश प्रगतिशील लेखकों के साथ-साथ वैसे लेखकों की रचनाओं की मांग भी बनी रही जो प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य नहीं थे. जिन महिलाओं ने आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) के लिए कहानियां और निबंध लिखे और उन्हें पढ़ा, उनमें ज़ीनत साजिदा, नजमा निक़हत, फ़ातिमा आलम अली और बदरुन्निसा बेगम भी शामिल थीं. महिलाओं की साहित्यिक संस्कृति के विकास की दृष्टि से देखें तो उर्दू हॉल (सन् 1955 में स्थापित) में महफ़िल-ए-ख़वातीन की स्थापना (सन् 1971) बहुत ही महत्त्वपूर्ण घटना थी, जो कालांतर में हैदराबादी महिला लेखकों के लिए एक समृद्ध मंच बन गया. अज़मत अब्दुल क़य्यूम, अज़ीज़ुन्निसा सबा, अशरफ़ रफ़ी और मुज़फ़्फ़रुनिसा नाज़ जैसी प्रगतिशील और अन्य विचारधाराओं की महिला कवियों ने महफ़िल की स्थापना करने और वर्षों तक उसके संचालन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी. महफ़िल-ए-ख़वातीन की मासिक बैठकें होती थीं और वार्षिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे जिसमें बड़ी तादाद में महिलाओं की भागीदारी हुआ करती थी. एक वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता था.

जीवन-लेखन तथा आत्मकथा/जीवनी

उर्दू में हैदराबादी महिलाओं के लेखन की एक और महत्त्वपूर्ण विशेषता रही है – जीवन-लेखन की विभिन्न विधाओं से गहरा लगाव. जमालुन्निसा बाजी की आत्मकथा इसका सबसे समृद्ध उदाहरण है. आत्मकथा के सार्थक प्रयोग अन्य विधाओं में भी उभर कर सामने आते हैं, जो आमतौर पर वर्णन की “मैं” शैली के माध्यम से आत्म-विधान और आत्म-प्रस्तुति के एक मज़बूत तत्व को प्रदर्शित करते हैं. सुगरा हुमायूं मिर्ज़ा के यात्रा वृतांत और फ़ातिमा आलम अली (1923-2020) के हास्य निबंध और रेखाचित्र इस प्रवृत्ति के बेहतरीन उदाहरण हैं. फ़ातिमा बेगम 1930 और 1940 के दशक में साहित्यिक, राजनीतिक और बौद्धिक चर्चाओं से भरे माहौल में पली-बढ़ीं, उनके पिता काज़ी अब्दुल ग़फ्फार (1889-1956) थे, जो पयाम के बेहद लोकप्रिय और प्रशंसित प्रगतिशील संपादक थे. 1960 से 2000 के दशक तक, फ़ातिमा बेगम के हास्य निबंध सियासत में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे थे और इनका प्रसारण आकाशवाणी पर भी हुआ था. उन्हीं में से अपने चुनिंदा हास्य निबंधों का संकलन उन्होंने सन् 1989 में प्रकाशित करवाया था, जिसका नाम है – यादश बख़ैर (ख़ुदा उनको सलामत रखे; 1989). जिन कवियों और बुद्धिजीवियों से उनकी जान-पहचान थी, उनपर उन्होंने रेखाचित्र भी लिखे थे. उनमें से कुछ चुनिंदा रेखाचित्रों को भी इस किताब में शामिल किया गया है. ये रेखाचित्र 20वीं शताब्दी के मध्य के समृद्ध और प्रभावशाली परिवेश को न केवल शब्दों में जीवंत करते हैं बल्कि फ़ातिमा बेगम की आत्मचेतना के विकास को विशद् रूप से प्रदर्शित और पुनर्सृजित भी करते हैं.

और अंत में, औदेश रानी बावा (जन्मः 1941) जो कि बड़ी विद्वान और बहुत अच्छी अनुवादक हैं, उर्दू दैनिक मुंसिफ में एक साप्ताहिक कॉलम लिखती हैं जिसका नाम है – मुझे याद है सब ज़रा ज़रा सा. इस कॉलम के माध्यम से वह अतीत के लोकप्रिय और ऐतिहासिक आख्यानों को पुनर्सृजित कर रही हैं. वह इन आख्यानों को हैदराबाद की भौतिक और भाषाई विरासत पर अपने शोध और स्मृतियों के माध्यम से पहले फिल्टर करती हैं और फिर प्रस्तुत करती हैं. वह इस कॉलम का उपयोग राजनीतिक और सामाजिक आलोचना के लिए भी करती हैं और हाल ही में, उन्होंने सरकार की नीतियों, विरासत और विकास जैसे मुद्दों, और बढ़ती दक्षिणपंथी असहिष्णुता और हिंसा के संदर्भ में स्थानीय और राष्ट्रीय घटनाओं की सक्रिय रूप से आलोचना करना शुरू किया है.

इस तरह देखें तो कहानी, उपन्यास, नोवेलेट, नाटक और ग़ज़ल जैसी विधाओं के अलावा, हैदराबादी महिलाओं के बीच गद्य और पद्य दोनों शैलियों में तंज़-ओ-मज़ाह (हास्य-व्यंग्य लेखन) की जो समृद्ध संस्कृति है, वह बनी हुई है.

- एंथम ऑफ़ रेसिस्टेंस: ए सेलिब्रेशन ऑफ़ प्रोग्रेसिव उर्दू पोएट्री, अली हुसैन मीर और रज़ा मीर, नई दिल्ली: रोली, 2006, पृष्ठ संख्या : 4-6.

- ए रिबेल एंड हर कॉज: द लाइफ एंड वर्क ऑफ राशिद जहां, रक्षंदा जलील, नई दिल्ली: वीमेन अनलिमिटेड, 2014, पृष्ठ संख्या : 289-90.

- हैदराबाद में उर्दू का निसाई अदब: तहकीक वा तरतीब, अमीना तहसीन, दिल्ली: एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस, 2017, पृष्ठ संख्या : 9.

- बिकरी यादें, हैदराबाद: इदारा-ए-फिक्र-ओ-फ़न, जमालुन्निसा (बाजी), 2008: पृष्ठ संख्या :85.

- वी वर मेकिंग हिस्ट्री: लाइफ स्टोरिज़ ऑफ विमेन इन द तेलंगाना पीपल्स सट्रग्ल, स्त्री शक्ति संगठन, नई दिल्ली: काली फॉर वूमेन, 1989, पृष्ठ संख्या: 3

- जमालुन्निसा 2008: पृष्ठ संख्या: 103.

- आम हैदराबादियों के मन में कम्युनिस्टों के लेकर बहुत सारे संदेह थे क्योंकि वे उन्हें नास्तिक मानते थे. वही. पृष्ठ संख्या: 121.

- हबीब जिया,खुद में एक हास्यकार थीं और उन्होंने हैदराबादी महिलाओं के हास्य लेखन पर एक संग्रह भी प्रकाशित किया था. उनका कहना है कि हैदराबाद के सुप्रसिद्ध एवं चर्चित हास्यकार मुज़्तबा हुसैन ने सियासत अख़बार में हैदराबादी महिलाओं के व्यंग्य पर छपे उनके एक लेख की आलोचना की थी. उनका (मुज्तबा हुसैन) मानना था कि अगर महिलाएं बड़ी संख्या में हास्य-व्यंग्य लिखेंगी तो क्या पुरुषों को घर में झाडू-पोंछा लगाना चाहिए. हैदराबाद की तंज-ओ-मिज़ा निगार ख्वातीन, हबीब जिया, हैदराबाद: शगूफा प्रकाशन, 2005, पृष्ठ संख्या: 7.

- देखें उदाहरण, अशरफ रफी, “हैदराबाद की अफसाना-निगार खवातीन,” तहसीन 2017: पृष्ठ संख्या: 173.

- मीर और मीर 2006: पृष्ठ संख्या: 28.

- द पीटी ऑफ़ पार्टीशन: मंटोज़ लाइफ़, टाइम्स एंड वर्क एक्रॉस द इंडिया-पाकिस्तान डिवाइड, आयशा जलाल, नोएडा: हार्पर कॉलिन्स, 2013, पृष्ठ संख्या: 162-72; जलील 2014: अध्याय 7; मीर और मीर 2006: पृष्ठ संख्या: 33.

- तहसीन 2017: पृष्ठ संख्या: 136.

- “हैदराबाद में ख्वातीन की रसाई शायरी,” रियाज़ फातिमा ताशहीर, तहसीन 2017, पृष्ठ संख्या: 219.

- जिलानी बानो की नोवल निगारी का तनकीदी मुताला, मोशर्रफ अली, दिल्ली: एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस, 2003, पृष्ठ संख्या: 21.