वर्षा, द थर्ड आई ‘एडु लोग’ प्रोग्राम का हिस्सा हैं. हमारे शिक्षा अंक से जुड़े इस कार्यक्रम में भारत, नेपाल और बांग्लादेश से 13 लेखक एवं कलाकारों ने भाग लिया है. ये सभी प्रतिभागी शिक्षा से जुड़े अपने अनुभवों को नारीवादी नज़र से देखने का प्रयास कर रहे हैं.

सरोजनी नगर, महानगर दिल्ली के दक्षिण में बसा एक इलाका है. पूरी दिल्ली में यह इलाका किफायती दामों पर मिलने वाले फैशनेबल कपड़ों के लिए मशहूर है. इसके आसपास सफ़दरजंग, साउथ एक्स जैसे महंगे रिहाइशी इलाके हैं. मेरा जन्म यहां से कुछ किलोमीटर दूर पुरानी दिल्ली में हुआ था. मैं बहुत छोटी थी जब मेरे माता-पिता ने पुरानी दिल्ली को छोड़ यहां बसने का फैसला किया था.

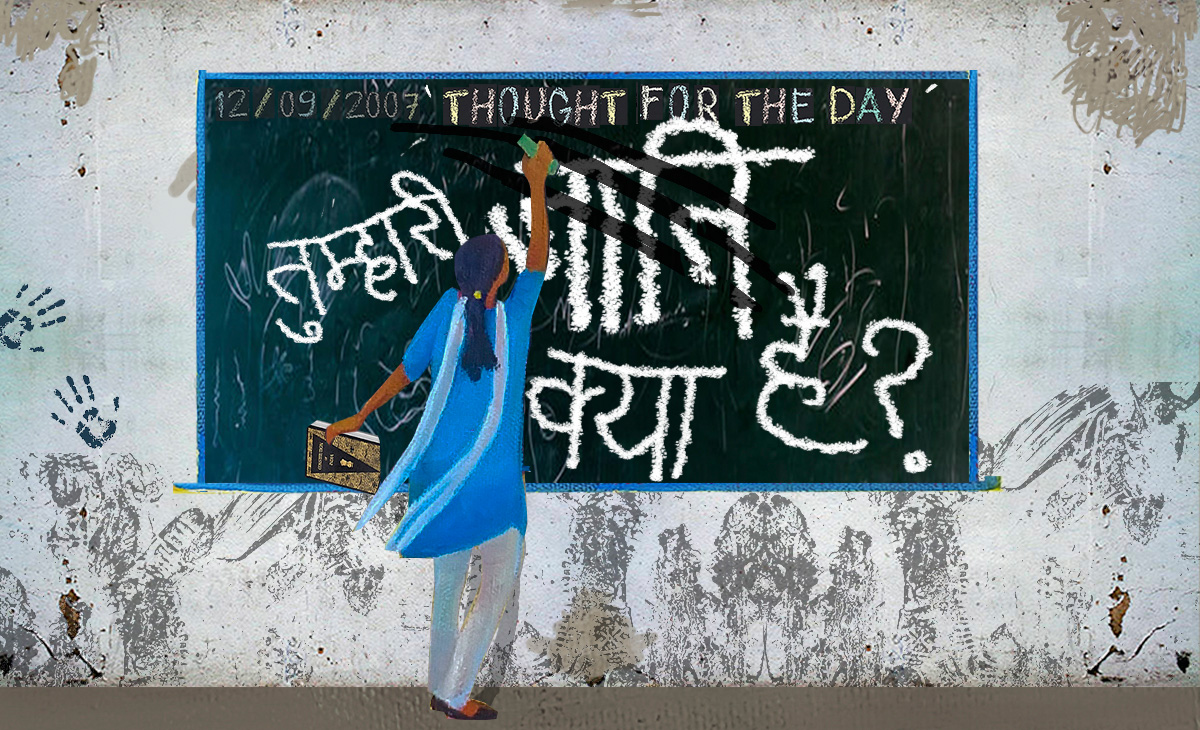

साल 2007 में मेरा दाखिला यहां के गर्वमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंड्री स्कूल में सातवीं कक्षा में करवा दिया गया. इससे पहले मैं दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, अपने भाई-बहनों के साथ. लेकिन जैसे-जैसे घर के माली हालात खराब होते गए, हम तीनों बहनों को प्राइवेट से निकालकर सरकारी स्कूल में डाल दिया गया. भाई की पढ़ाई एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में जारी रही.

लेकिन, मैं खुश थी. मेरी क्लास की लड़कियां कैसी होंगी? टीचर्स कैसे होंगे? कैसे पढ़ाया जाता है? मैं स्कूल के बारे में सबकुछ जानने को उत्सुक थी. जल्द ही क्लास की बहुत सारी लड़कियां मेरी दोस्त बन गईं. हम साथ खड़े होकर कॉरीडोर में गप्पे मारते, टिफिन खाते और खेलते-कूदते. एक सुबह क्लास में एक टीचर आईं. उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, “वे बच्चे हाथ उठाएं जिन्होंने ‘कास्ट सर्टिफिकेट’ अभी तक जमा नहीं कराया है.”

मैं उन्हीं बच्चों में से एक थी. दाखिले के दौरान घर पर होने वाली बातचीत में इसका ज़िक्र सुना था. पर, टीचर की आवाज़ में जो चिल्लाहट थी और उनके चेहरे पर जो भाव थे, उससे मैं बिलकुल डर गई. मेरे अंदर धुक-धुकी मची थी. मैं इस बात के इंतज़ार में थी कि कोई और हाथ उठाए तो उसके बाद ही मैं हाथ उठाऊंगी. टीचर के दोबारा दोहराने पर एक-दो लड़कियों के हाथ उठे. मजबूरी में मैंने भी अपना हाथ उठा दिया.

उस दिन लंच के दौरान क्लास में जिन लड़कियों से मेरी अच्छी बातचीत थी, वे मेरे पास आकर अचरज से मुझसे पूछने लगीं, “तूने सर्टिफिकेट लगाया है, कौन सी कास्ट से आती है तू ? तू SC है ना?” तब तक मुझे असल में ये नहीं पता था कि मेरी जाति क्या है. मुझे तो बचपन से एक बात रटाई गई थी कि हम दिल्ली से हैं. मैंने उन्हें यही जवाब दिया. पर वो ज़ोरदार आवाज़ के साथ कहती रहीं, “नहीं, कास्ट भी होती है. वह सबकी होती है. तेरी भी होगी. कल पक्का अपने मम्मी-पापा से पूछ कर आइयो तू.”

फिर ये सिलसिला सा बन गया. वे रोज़ मुझसे किसी न किसी बात पर यही पूछतीं कि मेरी जाति क्या है? उनकी बातें और उनके सवाल मेरे दिमाग में इस तरह बैठ गए कि मैं क्लास में चुप रहने लगी. हर बार उनके सवाल सुनते ही मैं धम से सिर पकड़ कर डेस्क पर बैठ जाती. लंच के समय क्लास के बाहर कॉरिडोर में निकलना मुश्किल होने लगा. जब ज़्यादा घुटन सह नहीं पाई तो एक दिन कई कोशिशों के बाद मैंने पापा से पूछा, “पापा, हम कौन हैं? हमारी जाति क्या है?

क्या जाति बस उनकी होती है जिनके पास सर्टिफिकेट होते हैं? हम तो दिल्ली से हैं ना?

क्या दिल्ली हमारी जाति नहीं?”

पापा कुछ देर के लिए निरुत्तर हो गए. फिर पूछने लगे कि क्या हुआ और आज ये सब क्यों पूछ रही हूं. मैंने उन्हें स्कूल की सारी बातें सीधे-सीधे बता दीं. मैंने कहा, “जाति तो सबकी होती है तो हमारी भी होगी. मेरे दोस्तों को अच्छा लगेगा मेरी भी जाति जानकर. आप बताओ ना !”

“हां, हमारी भी जाति है. पर हम समाज में इतनी ऊंची जात से नहीं आते.”, पापा ने कहा. “इसलिए हमारी हिफ़ाज़त के लिए बाबा साहब ने संविधान की रचना की ताकि लोग हमारे साथ गलत व्यवहार ना करें.” मुझे बहुत कुछ समझ नहीं आया. हां, कुछ आधी-अधूरी जानकारी ज़रूर मिली थी. इतने दिनों से स्कूल में जाति के सवालों से जूंझते हुए मैं आजिज़ आ चुकी थी. शायद, उस वक्त पापा के लिए भी मेरे सवालों का जवाब देना बहुत सरल नहीं था. उनके अनुसार संविधान मेरे सारे सवालों का जवाब था. काश!

क्लास में अगली बार जब मुझसे फिर से वही सवाल किया गया तो मैंने उन लड़कियों को जवाब में कहा कि हम वो हैं जिनके लिए आम्बेडकर ने संघर्ष किया.

बस क्या था! मेरे मुंह से आम्बेडकर का नाम सुनते ही उन्होंने उन दो जातिसूचक शब्दों से मुझे पुकारना शुरू कर दिया जिसे दिल्लीवाले अक्सर गाली देने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए तकिया-कलाम की तरह हर बार इस्तेमाल करते हैं – “चुहड़ी, चमार”!

उनमें से एक ने कहा, “तुम्हारे जैसे लोग हमारे घर में बाथरूम साफ़ करने का काम करते हैं.” दूसरी ने कहा, “वे हमारे घर का कूड़ा उठाते हैं.” किसी ने कहा, “अरे, वे तो हमारे घर के आगे झाड़ू लगाते हैं.”

पास खड़े होकर भी मैं उनके और मेरे बीच की दूरी को महसूस कर पा रही थी. ऐसा लग रहा था कि वे अपनी जगह पर बड़ी और बड़ी होती जा रही हैं और मैं और छोटी.

मैं एक आज़ाद देश की राजधानी में खड़ी थी. एक महानगर के सरकारी स्कूल के ओपन ग्राउंड में खड़ी थी. मेरी जाति मेरे आगे खड़ी थी. कल तक वे मेरे दोस्त थे. हमारे बीच बराबरी का रिश्ता था. आज हमारे बीच जाति की दूरियां थीं. मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उनके भीतर मेरी जाति को लेकर इतनी कुंठा भरी है. मैं अपने को शून्य महसूस करने लगी.

सपनों के लिए लाज़मी है झेलने वालों का दिल होना

उस दिन के बाद से मेरा आत्मविश्वास कुछ यूं ही ध्वस्त होता चला गया जैसे ब्लैकबोर्ड पर घिस-घिस कर चॉक खत्म होती चली जाती है.

स्कूल की इस हलचल के बीच, पढ़ाई के दौरान मुझमें एक रचनात्मक दुनिया फिर भी ज़िंदा रही. मेरा रुझान गिटार बजाने से लेकर, डांस सीखने, गाना गाने – और हां! मॉडलिंग करने में और भी ज़्यादा था. बचपन में घर पर फैशन टीवी को देखना अश्लील समझा जाता था. मैं मां-पापा की गैर-मौजूदगी में फैशन टीवी देखती थी. चैनल पर चलती हुई मॉडलों के हाव-भाव, हेयर स्टाइल, आदि आकर्षक लगने वाले लुक को अकेले में कॉपी किया करती. ऐसा करते हुए सच में बहुत खुशी महसूस होती. लगता कि मैं कुछ भी कर सकती हूं. घर पर मॉडलिंग करते हुए मम्मी की लिपस्टिक और काजल चोरी से लगाना और पकड़े जाने पर भर-पेट डांट खाना मेरा पसंदीदा शगल था. लेकिन, मुझे नहीं पता था कि मेरी ये ख़्वाहिश करियर के रूप में कभी साकार नहीं हो सकती थी. माता-पिता के लिए मॉडलिंग एक बदनाम प्रोफेशन था. वे मेरे मॉडल बनने के सपने पर काफी बेरूखी से पेश आते.

एक मिथक जो मिडिल क्लास के घरों में सदियों से चला आ रहा है – टॉमबॉय!! हमारे घर में चलन तो लड़कियों को बचपन में टॉमबॉय बनाने का था. इसका मतलब ये कतई नहीं था कि घरवाले हम बहनों को मुखर, आत्मविश्वासी और निडर बनाना चाहते थे. न न…घरवाले तो टॉमबॉय में मौजूद ‘बॉय‘ के थोड़े भी गुणों को आत्मसात करने का हक नहीं देते थे.

वे मेरे आकर्षक ना दिखने के बारे में ज़्यादा सतर्क रहते थे. पड़ोस और आसपास की दुनिया के लोग यह समझते कि ‘ये तो बिलकुल लड़की जैसी नहीं है. एकदम लड़कों जैसा व्यवहार करती है.’ वहीं दूसरी तरफ़ माता-पिता इस बात की तसल्ली में रहते कि, ‘जवान लड़की की यौनिकता पैंट-शर्ट और ब्यॉय कट बाल के पीछे छिप तो रही है.’ इस बीच मैं समझ नहीं पाती कि भाई की तरह पैंट-शर्ट पहनने के बावजूद मुझे उसकी तरह मौके या सुविधाएं क्यों नहीं मिलतीं? ये सबकुछ बहुत भ्रामक था. जिसने बचपन में ही मेरे भीतर खुद को लेकर बहुत सारे सवाल भर दिए थे.

घर के भीतर लंबे समय तक टॉमबॉय की छवि जीते रहने के साथ-साथ स्कूल ज्वाइन करते ही लगा, चलो एक तो इच्छा पूरी हुई कि कुछ घंटें स्कर्ट पहनने का मौका मिलेगा! पर नहीं पता था कि स्कूल को लेकर मेरा तजुर्बा इतना अलग होगा.

ये भी घटना बचपन की ही थी जब अपने सांवले रंग को समाज की नज़रों में अछूत की बीमारी जैसा पाया. अक्सर, पड़ोस के बच्चे, परिवार वाले और रिश्तेदार मुझे चिढ़ाने के लिए काली-कलूटी जैसे नामों से बिना हिचक के पुकारते थे. स्कूल में जब कभी प्लेग्राउंड, लैब, योग हॉल या ड्राइंग रूम में आना-जाना होता तो क्लास की वही लड़कियां जो जातिवाद का राग लगाए रखती थीं मुझे रास्ते में चलते हुए ‘नीग्रो’ जैसे शब्द से पुकारा करती थीं. नीग्रो – एक अपमानजनक शब्द है.

गर्वमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में शिक्षकों का चरित्र बहुत पारदर्शी था. उन्हें कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. वे खुलकर अपनी बात कहतीं. जैसे, स्कूल में अक्सर महिला टीचर लड़कियों की स्कर्ट को घुटनों से नीचे रखने के लिए ज़्यादा चिंतित रहती थीं. अक्सर वे लड़कियों को ताने देतीं कि, “चिंता मत करो! साल भर में सूट – सलवार लगने वाला है फिर देखना.” सर्दियों की खिली धूप में कुछ शिक्षकों का समूह कॉरिडोर में स्वेटर बुना करता था. साथ मिलकर उनकी बातचीत में यही शामिल होता कि ‘किसकी क्लास की सबसे बिगड़ी हुई लड़कियां किस तरह के कपड़े पहनती हैं और उनकी परवरिश किस तरह की है’. वे लड़कियों की स्कर्ट की ऊंचाइयों से उनके कैरेक्टर का अंदाज़ा लगाया करती थीं.

बचपन से ही स्कूल मुझे दकियानूसी समाज के विस्तृत ढांचे की तरह ही दिखाई देते आए हैं. मेरी ये समझ तब और पुख्ता होती गई जब मैंने जाना कि लड़कियों के लिए घर से शुरू हुई कम बोलने की संस्कृति, अक्सर स्कूल में उन्हें गूंगा बना देती है. खासकर, ऐसे सरकारी स्कूलों में जहां पहले से ही समाज का कमज़ोर तबका आता है. वहां इस सोच को चुनौती देने की संभावना और भी कम दिखाई पड़ती है. मुझे घर और स्कूल दोनों का वैचारिक माहौल एक जैसा ही लगने लगा था मानो जैसे

पितृसत्ता एक सिक्का है जिसके दो पहलू हैं; एक घर और दूसरा स्कूल.

घर में जहां पितृसत्ता जन्म लेती है तो वहीं स्कूल इसका पालन-पोषण करता है. बाहरवीं खत्म होने तक सवाल ना उठा पाने की असहायता से उपजी घुटन स्कूली परिवेश के साथ समझौता कर चुकी थी.

अब कॉलेज की बारी थी. मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के माता सुंदरी कॉलेज फॉर विमेन में अपने पसंदीदा विषय – राजनीति विज्ञान में दाखिला मिल गया. स्कूल से ही मैं इस विषय को पसंद करती थी. इसका एक कारण मेरे खुद के अनुभव भी थे जिन्होंने इस विषय के प्रति मेरे आकर्षण को बढ़ाया. एक तरह से मेरी परिस्थितियों का प्रतिबिंब थे ये.

मैं शुरू से ही शिक्षा को किसी परीक्षा देने के उद्देश्य से ही नहीं बल्कि इसे जीवन में उतारने की व्यवहारिकता के प्रति अधिक सचेत रही हूं. ये एक और वजह है कि मुझे राजनीतिक विज्ञान काफ़ी व्यावहारिक विषय लगता है. इसे पढ़ते हुए कई सवाल ज़ेहन में पैदा होते थे. इसे पढ़ना दरअसल मेरी तैयारी थी समाज का सामना करने के लिए. अब मुझे संविधान खासकर के उसका ‘प्रिएंबल’, अधिकार, समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के साथ ही अपने देश के स्वतंत्र होने की यात्रा और इसके लिए लोगों का संघर्ष, सब कुछ बहुत आकर्षित करता. मेरी जिज्ञासा यही थी कि मुझे राजनीति विज्ञान के सभी सूत्र, सिद्धांत और दर्शन को आत्मसात कर लेना है. जितना मैं इस विषय को पढ़ती उतना ही मैं खुद को कम अशिक्षित समझती.

घऱवाले चाहते थे कि मैं घर से सबसे नज़दीक के कॉलेज में दाखिल लूं. पर, मेरा मन पुरानी दिल्ली के अजमेरी गेट के पास स्थित माता सुंदरी कॉलेज में पढ़ने का था. क्योंकि अजमेरी गेट मेरा जन्म स्थान है. ये वो जगह है जहां मेरी स्मृतियों की जड़ें उसके चप्पे-चप्पे में धंसी हुई हैं. मैं यहां के कॉलेज में पढ़ने के लिए लंबे रास्तों को टापने के लिए भी तैयार थी. इस जगह से मुझे बहुत लगाव है. ये सिर्फ जगह नहीं मेरी आदत है. अक्सर मेट्रो पकड़ वहां की संकरी गलियों और पुरानी चिटकती ईमारतों से मिलने मैं निकल पड़ती हूं.

कॉलेज का पहला दिन जैसे-जैसे करीब आ रहा था, मन की घबराहट भी तेज़ी से ज़ोर पकड़ने लगी थी. स्कूल में जो मानसिक और भावनात्मक शोषण झेला वे अब भी बहुत ताज़ा थे. मैं सच में डरी हुई थी. बार-बार मेरी सोच से एक संभावना यह टकरा रही थी कि कॉलेज में और भी खराब व्यवहार झेलने को मिल सकता है. नए कॉलेज में किसी को मेरी जाति के बारे में पता चल गया या मुझसे सीधे-सीधे पूछ लिया गया तो मैं क्या ही कर पाऊंगी!

एक टूटे-फूटे हौसले के साथ कॉलेज में पहला दिन ओरियंटेशन के कार्यक्रम से शुरू हुआ. मन के भीतर जो डर कायम था उसने मुझे हॉल में सबसे पीछे खड़े रहने को मजबूर किया. पीछे खड़े रहकर दो-चार बातें ही नोट कर पाई. तभी एक लड़की जो ओरियंटेशन के दिन मेरे बगल में खड़ी थी, उसने मेरी नोटबुक पर नज़र दौड़ाकर कहा, “अरे वाह कितना कुछ लिख लिया तुमने.” मेरे चेहरे पर मुस्कान की रेखा तैर गई. उसके इस वाक्य ने मेरे उदासीनता से भरे मन को हल्का-सा कर दिया. आगे वो लड़की नम्रता मेरी सबसे प्रिय दोस्त बन गई जिसके साथ मैंने अपने हर अनुभव साझा किए और जिसके साथ मैं आज भी जुड़ी हुईं हूं.

कॉलेज के दिनों में हम कॉरिडोर में ग्रुप बनाकर लंच शेयर करते थे जहां खाने के साथ-साथ लड़कियां सियासी खबरों से जुड़े कई तीखे सवालों पर अपने मशवरे दिया करतीं. हम सभी कॉलेज फेस्टिवल का एक-साथ आनंद उठाया करते. साथ होने और मज़ा-मस्ती के हर मौके के बीच स्कूल की यादें कभी अचानक से फ्लैश बैक की तरह आंखों के सामने आ जातीं. डर लगता. लेकिन, यहां जो दोस्त मिले उनका भरोसा उस डर से ज़्यादा बड़ा था.

समाज का एक चेहरा ऐसा भी दिखा जहां दोस्त मुझे कॉलेज की कई तरह की एक्टिविटी में साथ भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे और एकेडमिक अचीवमेंट पर खुशी जताया करते थे.

एक महिला माइनॉरिटी कॉलेज में इस तरह के परिवेश से रूबरू होना मेरे लिए ऐसा था जैसे खुली हवा में सांस लेना.

मुझे कॉलेज जाने में मज़ा आता था. मुझे वहां खुशी होती थी. वहां मेरी अपनी पहचान बन रही थी. मैंने कभी यह विचार भी नहीं किया था कि स्कूल में जातिवाद और रूढ़िवाद जैसे कड़वे अनुभवों के निशान इस तरह से हल्के होते चले जाएंगे. कॉलेज में मेरे ग्रुप में सभी दोस्त किसी न किसी ऊंची जाति से वास्ता रखते थे. जाने-अनजाने हम सभी एक दूसरे की जाति के बारे में अच्छी तरह जानते थे इसके बावजूद उन्होंने मुझे इस मानसिकता से ग्रस्त होते-होते बचा लिया कि, “ऊंची जाति के सभी लोग जातिवादी होते हैं”

आज यहां खड़े होकर सोचती हूं तो एक तरफ स्कूल ने जहां मुझे हताश किया, वहीं कॉलेज ने सभी वर्जनाओं से मुक्त होने का रास्ता दिखाया. कॉलेज में ‘सेक्सुअल हेरासमेंट कमेटी’ की सदस्थ बनने से लेकर अंतिम दिनों में ‘बेस्ट स्टूडेंट का अवॉर्ड’ हासिल करने की इस यात्रा ने एक नया उत्साह और मनोबल पैदा किया जो कि आज भी बरकरार है.

‘बीच का रास्ता नहीं होता.’

स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक के सफर के दौरान कोई बीच का रास्ता नहीं था केवल भीतर बैठा हौसला था जो मुझे इस सफ़र में चार कदम और आगे ले जाने को आतुर था.

इन सब के बावजूद मेरे लिए चुनौतियां थमीं नहीं. मैं कॉलेज की पढ़ाई में जितना रमती जाती उतना ही घरवालों की तरफ़ से मुझे आइसोलेट किया जाने लगा. मैं अब चीज़ों को समझने लगी थी और कोशिश करती कि घर के मामलों में अपनी राय रखूं पर उतना ही मुझे ये जता दिया जाता कि – लड़की हो, अपने काम से मतलब रखो.

ग्रेजुएशन की मेरी पढ़ाई पूरी होने तक घर की कमज़ोर आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों ही रही. मुझे यह मालूम चल चुका था कि खुद को मज़बूत करना है तो मुझे आर्थिक रूप से सक्षम होना ही पड़ेगा. मैंने एम.ए के अंतिम वर्ष में एक जगह काम करने लगी और पहली बार आर्थिक स्वतंत्रता का स्वाद चखा.

कार्यक्षेत्र में जाति से जुड़े एक अन्य चेहरे से भी परिचित हुई. वहां मैं एक अधिकारी के अधीनस्थ कार्यरत थी. एक दिन ऑफिस कक्ष में उनके साथ काम कर रही थी तो उन्होंने मुझसे बातों-बातों में पूछा कि तुम अपने नाम के आगे जो सरनेम लगाती हो वो सरनेम किसी कास्ट विशेष को रिप्रेजेंट नहीं करता! क्या मैं जान सकता हूं क्यों? मैंने उन्हें बिना किसी हिचक के एक सहज मुस्कुराहट और गर्वीले स्वभाव में कहा, “सर, मैं कोई सरनेम नहीं इस्तेमाल करती और ना ही हम दलितों के कोई सरनेम होते हैं.”

अब ये सवाल मेरे लिए बिलकुल नए नहीं थे. लेकिन, ये हर बार मुझे सोचने पर मजबूर करते कि- कब तक? कहा जाता है समाज में स्त्री ‘नई दलित’ हैं पर उन स्त्रियों का क्या जिन पर दलित और स्त्री दोनों होने की मार एक साथ पड़ती है.

एम.ए. की पढ़ाई पूरी होने तक मैं यह समझ चुकी थी कि मुझे उस जड़ की तरफ वापस लौटना है जिसने मुझे चीज़ों को खांचे में देखने को मजबूर किया था और जिसकी कड़वी यादें मुझे अभी भी चुभती हैं. स्कूल!

मेरे माता-पिता बहुत कम पढ़े लिखे हैं. लेकिन, उनकी नज़र में शिक्षक एक सम्मानित पेशा है. वे हम सभी बहनों को शिक्षक बनाना चाहते हैं ताकि हम इस तरह अपने हिस्से का सम्मान हासिल कर सकें. मैं भी वापस स्कूल की तरफ लौटना चाहती थी. ताकि बचपन की उन यादों को अपने ज़ेहन से मुक्त कर सकूं, उनसे आगे निकल सकूं और दूसरा, जो मैंने सहा है वो किसी और बच्चे को न सहना पड़े.

नौकरी छोड़ मैं बी.एड. औऱ एम.एड की पढ़ाई पूरी करने लगी. एम.एड के दौरान एक लघु शोध किया जो कि भारत में अध्यापक-शिक्षा के इतिहास को जानने से संबंधित था जिसने मेरी रिसर्च के क्षेत्र में दिलचस्पी को पैदा किया. इस दौरान अपने कई शोध कार्यों के सिलसिले में मुझे वापस स्कूल जाने का मौका भी मिला. इस बार मैं अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां खड़ी थी.

पर, एक सवाल अक्सर मेरे मन में उठता रहता कि क्या होता अगर उस दिन टीचर ने भरी क्लास में ज़ोर-ज़ोर से कास्ट सर्टिफिकेट जमा करने के बारे में नहीं पूछा होता, उसकी जगह व्यक्तिगत तौर पर कमरे में बुला कर बात की होती तो शायद मेरे लिए स्कूल के अनुभव बहुत अलग होते. शायद मेरे ज़ेहेन में एक टीचर की छवि कुछ और ही होती. शायद स्कूल की वो चार दीवारें मेरी अपनी सी होतीं.