आदिवासी विल नॉट डांस के लेखक कथाकार हांसदा सोवेंद्र शेखर को एक किताब उनका हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ़ वापस ले जाती है, जहां वे पले-बढ़े थे, लेकिन जिसकी बहुत सारी सच्चाइयां किताब के ज़रिए उनके सामने खुल रही थीं. लेखक गौरी भारत की किताब इन फ़ॉरेस्ट, फील्ड एंड फैक्ट्री: आदिवासी हैबिटेशन थ्रू ट्वेंटिएथ सेंचुरी इंडिया संथाल समुदायों के घरों के बारे में रोचक बातें सामने रखती हैं, वहीं जमशेदपुर जैसे शहर की संरचना ने कैसे सोवेंद्र को शहर को लेकर कई सवाल पूछने पर मजबूर किया. पढ़िए इस लेखकीय द्वंद में छिपे शहर और पीछे छूट गए घर की छिपी हुई कहानी.

मैं झारखंड के पूर्वी सिंहभूम ज़िले के संथाल मूलनिवासी समुदाय से हूं. जहां तक हो सके मैं मूलनिवासी समुदाय के लिए आदिवासी संज्ञा से बचता हूं. केंद्र सरकार के तांबा व अन्य खनन उद्यमों द्वारा बसाए गए एक कस्बे, मोउभंडार में मैं पला-बढ़ा. बचपन से ही मेरे परिवार ने मुझे समझा दिया था कि हम आदिवासी लोग हैं और मुख्यधारा के गैर-आदिवासी, दिकू लोगों से अलग हैं.

मेरे परिवार वालों ने ही इस बात की गारंटी ली कि मैं अपनी पहली ज़बान के रूप में संथाली बोलना सीखूं. संथाली के साथ ही मैंने फ़िल्मों और गानों से हिंदी सीखी, स्कूल के ज़रिए अंग्रेज़ी और आस-पड़ोस के लोगों, अख़बारों और पत्रिकाओं से बांग्ला सीखी. स्कूल की लंबी छुट्टियों के दौरान हम लगभग चालीस किलोमीटर दूर अपने पुश्तैनी गांव चाकुलिया वाले घर जाते. ये जगह पश्चिम बंगाल की सीमा से बस सटी हुई जानिए. संथाल-बहुल चाकुलिया में लोहे का काम करने वाले कमार समुदाय और मिट्टी का बर्तन बनाने वाले कुनकल समुदाय की आबादी भी अच्छी-खासी थी. इसी गांव में मेरी छुट्टियां हंसी-खुशी बीता करतीं.

1980 के दशक के मध्य के बचपन से लेकर 2000 के नौकरी मिलने के पहले के दशक के दौरान मैं गांव वाले घर को मिट्टी व पुरानी मज़बूत लकड़ी से बने हुए पारंपरिक संथाल घर की तरह ही देखता था. घर की बाहरी दीवारों पर चटख पीले और लाल रंग की पुताई होती, भीतरी घर का रंग ऐसा नाज़ुक नीला कि देखने से सफ़ेद ही लगता. इस घर की ढलवा छत खपरैल से ढकी थी. 2000 के दशक के आख़िरी वर्षों में पिताजी ने इस पुश्तैनी घर का एक हिस्सा तुड़वाकर नई पक्की इमारत बनवा दी, हालांकि नया घर, पुराने घर के ढांचे पर ही बना.

मैं अपनी समृद्ध संथाल परंपरा की विरासत से ग़ाफ़िल था. लेखक गौरी भारत की किताब इन फ़ॉरेस्ट, फील्ड एंड फैक्ट्री: आदिवासी हैबिटेशन थ्रू ट्वेंटिएथ सेंचुरी इंडिया में संथाल घरों के बारे में पढ़ते हुए मैं इस ग़ाफ़िलपने से बाहर निकल आया.

एक संथाल गांव के संथाल घर में तकरीबन तीस साल गुज़ारने के बाद भी मेरे ज़ेहन में कभी भी यह सवाल नहीं गूंजा कि आख़िरकार संथाल घरों की बाहरी दीवारों पर खिड़कियां क्यों नहीं होतीं?

गौरी भारत एक वास्तुविद हैं और वे सीईपीटी विश्वविद्यालय, अहमदाबाद में पढ़ाती हैं. उनकी किताब के ऊपरी सफे (पृष्ठ) पर ही दर्ज है कि इस किताब का उद्देश्य बीतते समय, बदलती पीढ़ियों में “आदिवासी घर कैसे और क्यों बदल गए [की पड़ताल] है.” इस किताब के केंद्र में “उत्तर भारत में रहने वाले आदिवासी समुदायों में सबसे बड़ा संथाल समुदाय हैं, जो भित्तिचित्र कला और घरेलू वास्तु के मामले में अपनी सटीकता और शिल्पकारिता के लिए ख़ास तौर पर जाना जाता है.” गौरी भारत की किताब इन उद्देश्यों को तो पूरा करती ही है, साथ हमें और भी बहुत कुछ सिखाती है.

किताब की ऑनलाइन झलक देखते हुए संथाल और सेराईकेला, इन दो शब्दों ने मेरा ध्यान खींचा. संथाल मेरा समुदाय है और सेराईकेला [जिसे मैं अब सरायकेला कहना पसंद करता हूं], वह ज़िला है जहां मैं फ़िलहाल काम करता हूं. गौरी भारत का शोध ज़्यादातर मेरे गृह- ज़िले पूर्वी सिंघभूम और सेराईकेला-खरसावन पर ही आधारित है. इस बात ने मुझे किताब खरीदने के लिए उकसाया. साथ ही यह जिज्ञासा भी मन में कुलबुलाती रही कि आख़िर इस किताब में ऐसा क्या होगा जिसे मैं पहले से नहीं जानता?

किताब न सिर्फ़ मेरी अपेक्षाओं पर खरी उतरी बल्कि इसने मुझे विनम्र भी बनाया. परिचित नामों को देखकर जो अधिकार-भाव उपजा था, वह किताब पढ़ने की प्रक्रिया के दौरान एक किनारे रखना पड़ा. आंखें खोल देने वाले आठ स्पष्ट अध्यायों में लेखिका की जिज्ञासा उसे और पाठकों को नए-नए रास्तों पर ले जाती है. पारंपरिक संथाल वास्तु के बारे में बताने के अलावा यह किताब संथाल घरों को संथाल समुदाय के विस्तृत ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक संदर्भों में भी रख कर देखती है. यह विद्वतापूर्ण काम ऐहतियात और समानुभूति से किया गया है. इस किताब को पढ़ते हुए यह महसूस करने की बजाय कि लेखिका हमारे समुदाय के बारे में इतना कैसे जानती हैं, मैंने यह महसूस किया कि मुझे, हमारे समुदाय के बारे में कितना पता है.

शहर किसने बनाया?

‘फ़ोरग्राउंडिंग चेन्ज’ [बदलाव की अगुवाई] शीर्षक से भूमिका का पहला पृष्ठ ही बेहद अर्थपूर्ण है. जमशेदपुर औद्योगिक महानगर, जहां गौरी पली- बढ़ीं के बारे में मैं एक हिस्सा यहां उद्धृत करना चाहूंगा:

“भारत के पूर्वी हिस्से में मौजूद झारखंड, दक्षिण एशिया में औद्योगिकीकरण के सबसे पुराने केंद्रों में से एक है और बड़े आदिवासी [मूलनिवासी] समुदाय का रहवास भी. औद्योगिकीकरण के आख्यान ने इस इलाके के भीतर विकसित हुए आदिवासी जीवन और इतिहास को पूरी तरह ढक लिया.

दक्षिण झारखंड में लोहे और स्टील के सबसे बड़े उत्पादक महानगरों में से एक में अपनी नौजवानी के दिन बिताते हुए मैं आमतौर पर शहर और उसके बाहर के आदिवासी जीवन से बेख़बर थी. उनकी बातें कानों में पड़ती थीं, पर उन बातों में आदिवासी ऐसे अमूर्त समुदाय की तरह उभरते थे जो शहर और आधुनिकता से बाहर कहीं गहरे अनाम जंगलों में रहा करते थे.

जमशेदपुर तब और अब भी मिलीजुली आबादी वाला शहर था जहां भारत के कोने-कोने से आकर लोग बसे थे. इस शहर में मैं विभिन्न पृष्ठभूमियों और विभिन्न भाषाभाषी लोगों के बीच पली-बढ़ी. अपनी मौजूदगी को पुख्ता करने के लिए शहर में रहने वाले ज़्यादातर समुदायों की अपनी सांस्कृतिक संस्थाएं थीं जबकि आमतौर पर जानी-पहचानी आदिवासी संस्थाएं यहां से ग़ायब थीं. हफ्तावार बाज़ारों और कारखानों के दरवाज़ों के बाहर उमड़ी हुई आदिवासी श्रमिकों की भीड़ पर उड़ती हुई नज़र डालते हुए आप शहर के जन-जीवन में आदिवासी संस्कृति और समाज से कतई रूबरू नहीं होते.”

धर्म और संस्कृति में अक्सर घाल-मेल करने वाले समाज में धार्मिक भवनों का सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र के रूप में काम करना कोई हैरानी की बात नहीं है. सो शहरी इलाकों में ऐसे धार्मिक-सांकृतिक भवनों का मिलना बहुत ही आम बात है. यह आम बात तो है पर

सवाल उठता है कि इन शहरों को बनाया किसने? ये मंदिर, मस्जिद वगैरह वगैरह? और आदिवासी समुदाय के किसी व्यक्ति को यह सवाल पूछना ही चाहिए: इस शहरी दुनिया में आदिवासी धार्मिक या सांस्कृतिक जगहें कहां हैं?

इन दोनों सवालों का जवाब इस बात में छुपा हुआ है कि– शहर किसने बनाया की बजाय यह पूछा जाए कि शहर किन लोगों ने बनवाया. किसने यह सारा काम करवाया, किसने इस सारे काम के लिए पैसा दिया?

क्या आदिवासियों ने शहर बनाया? हां, बनाया. वही तो थे जो सीमेंट में पानी मिला रहे थे, उन्होंने ही तो ऊंची-ऊंची सीढ़ियां चढ़ते हुए मसाले के तसले सर पर लाद ऊपर पहुंचाए, वे ही तो थे जो प्रचंड धूप में कोलतार के दमघोटूं धुवें में काम कर रहे थे.

पर क्या आदिवासियों ने शहर अपने लिए बनाया? क्या वे इन शहरों के मालिक हैं? नहीं.

स्पष्ट है कि पैसा कमाने के अलावा शहर बनवाने वाले लोगों की दो और ख़ासियतें होती हैं: इनमें से ज़्यादातर किसी संगठित धर्म को मानते हैं और अपने को मुख्यधारा कहते हैं. इसी मुख्यधारा के लोगों ने शहर में “अपनी मौजूदगी के प्रमाण के रूप में सांस्कृतिक संस्थाएं”, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे आदि भी बनवाए. गरीब, मुख्यधारा से बाहर और बगैर किसी संगठित धर्म के आदिवासियों [ईसाईयत अपनाने वालों को छोड़कर] के लिए शहर में कोई जगह नहीं है. और अगर आदिवासी लोगों को शहर में सांस्कृतिक-धार्मिक जगह हासिल भी है तो यह जगह उन्हीं मुख्यधारा के लोगों द्वारा उनको दान में या उपहारस्वरूप दी गई होती है जो शहर बनवाने के ज़िम्मेदार हैं या जो शहर के मालिक-मुख्तार हैं.

जमशेदपुर में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे इतनी मुख्य जगहों पर हैं कि जगहें उनके नाम से जानी जाती हैं. मसलन बिस्टूपूर में आंध्रभक्त श्री राम मंदिरम्, सकची में जामा मस्जिद, कालीमाटी रोड पर गुरुद्वारा, सर्किट हाउस इलाके में बेलडीह बैप्टिस्ट चर्च और कीनन स्टेडियम के नज़दीक पारसी अग्नि मंदिर आदि.

पर दुनिया की जानी-मानी, लोहा और स्टील उत्पादित फैक्ट्रियों में तीनों वक़्त खटते संथाली महिला-पुरुषों के पवित्र कुंज जाहेर [गौरी भारत की किताब में जिसे जाहिरा कहा गया है] कहां हैं? वे जाहेर जमशेदपुर की बाहरी सीमाओं पर बसे उन गांवों में हैं, जहां शहर बनने के क्रम में संथाल लोग धकेल दिए गए.

मोउभंडार में भी मंदिर और चर्च के नाम से ही जगहें जानी जाती हैं. यहां भी जाहेर शहर के बाहर रेलवे लाइन के नज़दीक की झाड़ियों में है जहां औद्योगिक कचरा निपटाया जाता है.

जमशेदपुर के बहुतेरे आकर्षणों में से एक शहर के बीचोबीच बना जुबिली पार्क है. यह पार्क टाटा स्टील ने बनाया है और वही इसकी देख-रेख करता है. 200 एकड़ का यह पार्क 1958 में मैसूर में बने बृंदावन गार्डेंस से प्रेरणा लेकर बनाया गया. इतनी विशाल जगह को देख कर मन में ख्याल आता है कि इतनी जगह में कितने जाहेर समा सकते हैं?

महानगरों या शहरों के योजनाकारों को यह समझने में अभी कितने दशक लगेंगे कि अगर उनके शहर के नक्शे में इतना बड़ा पार्क समा सकता है तो शहर को अपनी मेहनत-मशक़्कत से गढ़ने-बनाने वाले मुख्यधारा से बाहर के समुदायों के धार्मिक-सांस्कृतिक केंद्रों के लिए भी उनके नक्शे में विशिष्ट जगह होनी चाहिए.

ओराक के भीतर

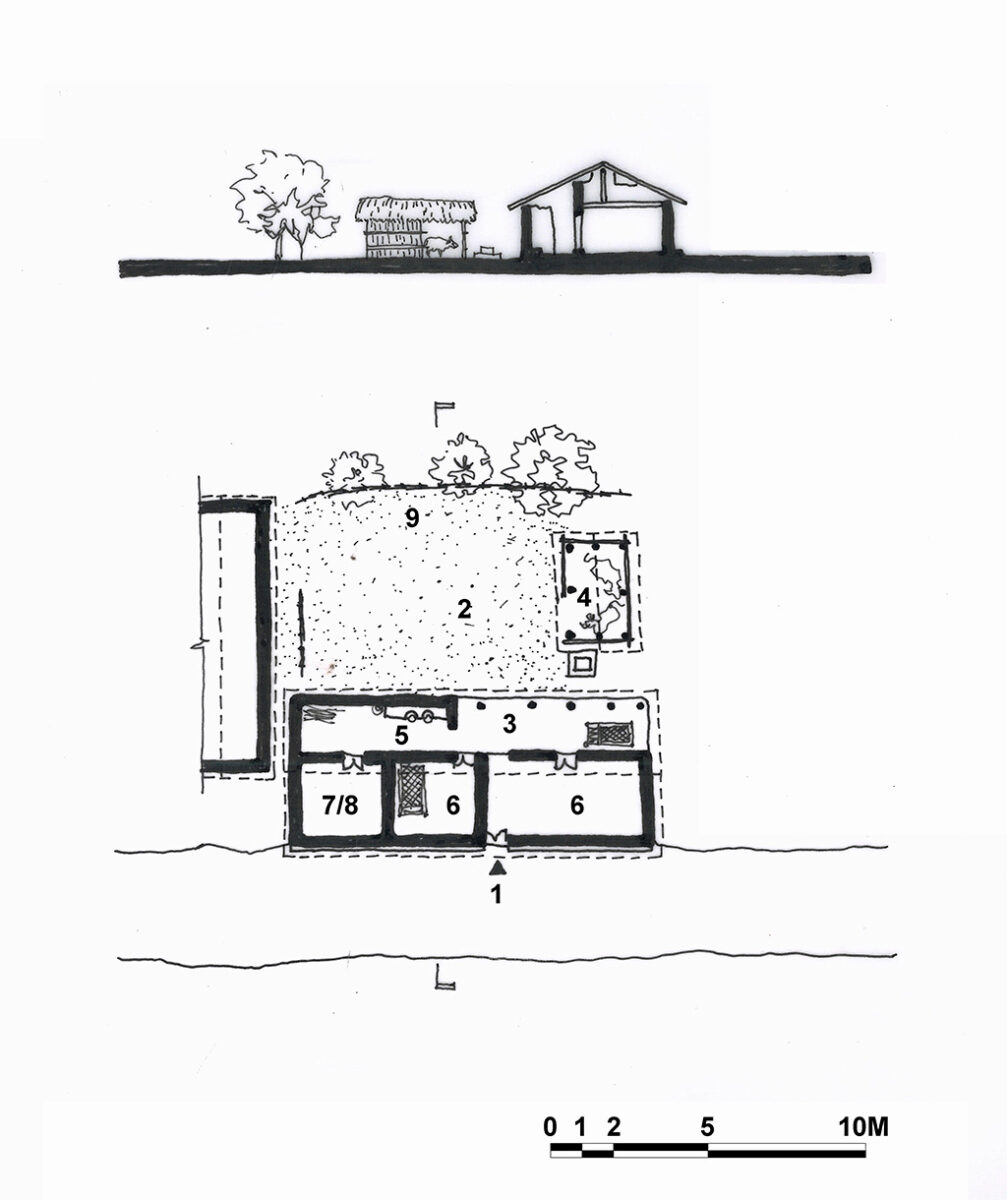

गौरी भारत संथाल घरों- ओराक- के बारे में आकर्षक तरीके और अंतरंग भाव से लिखती हैं. उनके मुताबिक “संथाल घर ऐसे सजाए-बनाए जाते हैं कि वे दूसरे समुदायों के घरों से एकदम अलग दिखते हैं.”

ओराक और उनका इतिहास नाम के अध्याय में वे दर्ज करती हैं कि “संथाल घरों की सामने वाली दीवारें लगभग हमेशा सपाट होती हैं, जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दरवाज़ा होता है.” मैं ख़ुद इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए व्यग्र था. जवाब देते हुए वे बताती हैं कि “इलाके के संथाल व अन्य आदिवासी समुदाय जादू-टोने में गहरा विश्वास रखते हैं और… [उनमें] बाहरी लोगों के बुरी नज़र लगा देने का डर साफ़ दिखता है… बाहरी सपाट दीवारें, भीतरी घर को पराई बुरी नज़र से बचाती हैं.”

अपने घर की खिड़की रहित सपाट दीवार के बारे में इससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था. इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने अपने परिचित लोगों से इस मामले में दरियाफ्त की तो इसके दो कारण पता चले:

- चोरों से सुरक्षा और

- जादू-टोने से सुरक्षा.

ओराक के उद्भव को गौरी भारत कुंभ तक ले जाती हैं जोकि भीतरी आंगन रचा के भीतर बना एक साझा “झोपड़ी जैसा ढांचा” होता है. [हम बचपन से इसे कुंब बोलते आए हैं.]

रचा के बारे में बताते हुए गौरी भारत इसे एक व्यक्तित्व दे देती हैं. रचा वह साझी जगह है जहां पूरे बड़े ओराक के विभिन्न कमरे खुलते हैं. यहां एक चूल्हा हो सकता है. बच्चे यहां खेल सकते हैं, बचपन में यहां खेलने की मेरी स्मृति है. यहां अनाज या कपड़े सुखाए जा सकते हैं. गौरी भारत की पारखी नज़र के मुताबिक:

"रचा को [गाय के गोबर से] लीपने के अलावा संथाल महिलाएं लगातार घर को साफ़ रखने के लिए ज़मीन पर पड़ी चीज़ें उठाती जाती हैं और उन्हें ढलवां छत या छज्जे जैसी ऊंची जगहों पर रखती जाती हैं. संथाल घरों में लगभग सारा सामान ज़मीन से ऊपर रखा दिखता है."

मैं इस आदत की गवाही देता हूं. हमारे गांव वाले घर में छज्जे पर झाड़ू, जूते, सूखने के लिए रखी हुई जानुम बिली [एक फल] से भरी बांस की टोकरियां, आम के अचार की शीशियां, उलट कर रखी गई बांस की झापियां, मिट्टी के बर्तन, कुवें से पानी निकालने में इस्तेमाल होने वाली एल्यूमिनियम की बाल्टियां और मछली पकड़ने वाला जाल तक देखे जा सकते थे.

मेरी भी ऐसी ही आदत है. अभी मैं एक छोटे से गांव पंचायत व ब्लॉक चांडिल में काम करता हूं और वहीं एक फ्लैट-नुमा जगह पर किराए पर रहता हूं. चांडिल, घाटशिला, चाकुलिया और पाकुर [चांडिल तबादले से पहले मैं यहीं रहता था] जैसी छोटी जगहों के मध्यवर्गीय घरों में कुछ समानताएं होती हैं. मसलन इन घरों में दीवार में टांड या पटनी बनी होती है. अलमारियां नहीं, टांड या पटनी. ज़मीन से लगभग तीन-चौथाई ऊंचाई पर बनी यह टांड/पटनी आमतौर पर छत के समानांतर दीवार से टिकी हुई एक बड़ी पटरी होती है. मेरे मौजूदा घर में इस टांड/पटनी ने फ्रिज और माइक्रोवेब के खाली डब्बों, पुराने जूते के डब्बों, कपड़ा सुखाने के लिए ली गई प्लास्टिक की रस्सियों, मेरे आलस के नाते पड़ी हुई प्लास्टिक की झिल्लियों, ख़राब कलमों और कटी-फटी रसीदों आदि का बोझ संभाला हुआ है.

इस किताब ने मुझमें अठ-चला घरों के बारे में खोजबीन की चाहत जगा दी. अठ-चला घर संथाल घरों से थोड़े समृद्ध घर होते हैं. अठ माने आठ और चला माने छत. शब्दशः अठ-चला घर का मतलब हुआ आठ ढलवां छतों वाला घर. मेरे परिचितों ने बताया कि अठ-चला घर पश्चिम बंगाल में बहुत आम हैं.

गौर से देखने वाली नज़र गौरी भारत की किताब की ताकत है. किताब पढ़ते हुए मुझपर एक बात और खुली. “द ट्रांसफ़ॉर्मेशन ऑफ डोमेस्टिक आर्ट” वाले अध्याय में गौरी भारत चिन्हित करती हैं कि “रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घरेलू-कला और पहचान के बीच का संबंध ज़्यादा तरल है. जो भित्ति-चित्र के मामले में लोकप्रिय सोच पकड़ नहीं पाती” उन गांवों में जहां संथाल, दूसरे आदिवासी समुदाय और गैर-आदिवासी समुदाय साथ-साथ रहते हैं, वहां अल्पना [ज़मीन पर सजावटी व पारंपरिक चित्र-निर्माण] बनाने के मामले में इसे साफ़ देखा जा सकता है. वैसे तो अल्पना को आदिवासी रस्म की बजाय हिंदू रस्म के रूप में जाना जाता है पर संथाल समुदाय अल्पना के बारे में अलग-अलग ख्याल रखता है. जिन गांवों में संथाल परिवार अल्पना बनाते हैं, वहां यह घरेलू कला की फेहरिस्त में शामिल है. दूसरे गांवों में संथाल इसे हिंदू परंपरा के रूप में देखते हैं… अल्पना को सामाजिक पहचान के संदर्भ में हम चाहे जैसे देखें, परंपराओं में यह अंतर संथाल जैसे आदिवासी समुदायों द्वारा गैर-आदिवासी परंपराओं को अपनाने और इन संदर्भों के बारे में कुछ रोचक मुद्दे उठाता है.”

अपने गांव वाले घर में दो संथाल त्योहारों के दौरान अल्पना बनते देखने की याद मुझे है. पहला त्योहार सोहराई है जो झारखंड के हमारे वाले हिस्से में आमतौर पर अक्टूबर में मनाया जाता है और दूसरा त्योहार है सक्रात, जो अमूमन संथाल-वर्ष की समाप्ति पर जनवरी के मध्य में पड़ता है. जैसा कि यह किताब भी दर्ज करती है, हमारे घर में अल्पना, 'कुल्ही' - चावल के पतले घोल से बनाई जाती थी.

बनाने की विधि यह थी कि ज़मीन पर आपको अंगुलियों से इस घोल को ‘छोड़ना’ पड़ता था. यहां मुझे दर्ज कर देना चाहिए कि मैं अपने गांव में माझी [जिसे मांझी भी कहते हैं] परिवार से आता हूं. माझी लोग पारंपरिक तौर से गांव के मुखिया होते आए हैं. इसके चलते गांव में मुझे और मेरे परिवार वालों को कुछ विशेषाधिकार मिल जाता है.

बचपन में मुझे अल्पना कभी संथाल परंपरा से अलग चीज़ नहीं लगी. इसके उलट मैं अल्पना के ख़ाकों को हमारी ज़िंदगी के अहम हिस्से और त्योहार मनाने के हमारे तरीके के रूप में देखता था. जीवन में बहुत बाद में इस तरह के प्रतीकों का मतलब या कहिए उनकी राजनीति मुझे समझ में आई. इस कला को कर सकने का विशेषाधिकार किनके पास है, इस बात पर चर्चा करते हुए गौरी भारत रोज़मर्रा की घरेलू-कला में छुपी हुई राजनीति से पाठक का साक्षात्कार कराती हैं:

“भागबोन्धी [गौरी भारत के शोध के आधार गांवों में से एक] में सिर्फ़ कुछ ही संथाल परिवारों का अल्पना बनाना हमारे सामने सामाजिक पहचान के दूसरे आयाम खोल देता है. इस गांव में तीन संथाल परिवार हर दिन अल्पना बनाते हैं. इन तीन में से दो मांझी [मुखिया] परिवार है जिनमें से एक गांव के चुने हुए वॉर्ड सदस्य का परिवार. तीसरे घर में अल्पना बनाने का काम एक नौजवान लड़की करती है जिसे इसमें मज़ा आता है.” सो, कहने का मतलब यह कि अगर किसी के पास पद-प्रतिष्ठा और ताकत है तो उनके तौर-तरीकों पर कोई सवाल नहीं उठता, और कई बार तो ये उनके आम चलन में आ जाता है.

संथाल घरों की कला के बारे में गौरी भारत के प्रेक्षण से हम संथाल गांवों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं. “महिला कलाकारों के दृष्टिकोण से तकनीकी व वैचारिक बदलाओं” को रेखांकित करती हुई लेखिका बताती हैं कि सेराईकेला के उस पार के गांवों में बड़ी और जटिल ज्यामितीय आकृतियों या वनस्पतियों के चित्रण वाली ज़्यादा जटिल डिज़ाइन देखने को मिलती है जबकि सेराईकेला में भित्ति-चित्र बनाने के लिए आमतौर पर रंग और कूंची का इस्तेमाल किया जाता है. अपने चुने गए गांव की अवस्थिति का विश्लेषण करती हुई लेखिका सेराईकेला की इस खासियत की आगे व्याख्या करती हैं. वे बताती हैं कि चूंकि सेराईकेला इलाके में कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत कम है इसलिए बहुत सारे आदिवासी परिवार मज़दूरी का काम करते हैं. इसीलिए अन्य खनन या भारी धातु उद्योगों की तुलना में छोटे स्तर का औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद सेराईकेला में निर्माण-गतिविधियां बहुत ज़्यादा है.

गौरी भारत की किताब की यह भी खासियत है कि यह संथाल [या मुंडा] घरों के बारे में सिर्फ़ पढ़ी-पढ़ाई बातें नहीं करती, बल्कि हमें आदिवासी गांवों [मुख्यतः संथाल] के टोलों तक ले जाती है:

संथाल गांवों में “एक-दूसरे से नज़दीक घर एक टोला बनाते हैं और ज़्यादातर गांवों में एक से ज़्यादा टोले होते हैं.”

संथाल समाज के भीतर की पितृसत्ता को भी यह किताब छुपाती नहीं है. लेखिका के मुताबिक “[संथाल घरों की] छत सिर्फ पुरुषों द्वारा बनाई जाती है. संथाल लोगों का विश्वास है कि इस दुनिया में वे बहुत सी संथाल आत्माओं और देवताओं के साथ रहते हैं जिनमें उनके पुरखों की आत्माएं भी शामिल हैं. ये आत्माए घरों में रहती हैं और महिलाओं की अनुचित मौजूदगी से गुस्सा हो जाती हैं. महिलाओं को घर की छत बनाने की इजाज़त देना एक तरह से उन्हें देवताओं के सर पर खड़े होने की इजाज़त देना है. इसलिए घर की छत बनाने के काम में महिलाओं को किसी भी रूप में शामिल नहीं किया जाता.”

आखिर में, पूरी किताब में मुझे दो गलतियां मिलीं.

- किताब की भूमिका में दर्ज जगह “सैकही” का नाम संभवतः सकची है, जोकि जमशेदपुर का एक बड़ा आवासीय और व्यावसायिक इलाका है; और

- चावल के लिए संथाली शब्द डकल नहीं बल्कि डाका है. किताब में इसे डकल लिखा गया है.

इन दो गलतियों को मैं और किसी और कारण से नहीं बल्कि इसलिए दर्ज कर रहा हूं क्योंकि मैं एक संथाल हूं और भले ही यह किताब चाहे जितनी ईमानदार और बेहतरीन हो, यह एक गैर-संथाल द्वारा संथाल जीवन पर लिखी हुई है. और ऐसी किताब की आलोचना का मैं हक रखता हूं.

इस लेख का अनुवाद मृत्युंजय ने किया है. लेखक एवं अनुवादक मृत्युंजय आम्बेडकर विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में पढ़ाते हैं.