अक्तूबर 2019 में, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं के लिये फ्री बस सेवा शुरू की और मुफ़्त किराए को जेंडर आधारित सार्वजनिक परिवहन नीतियों के लंबे इतिहास में जोड़ दिया. एक तरफ़ सोशल मीडिया हमेशा की तरह गर्मागर्म प्रतिक्रियाओं से उबलता रहा, तो वहीं जेंडर और सार्वजनिक परिवहन पर नारीवादी अध्ययन ने इस पर छायी धुंध साफ़ करने में मदद की. इसने हमें ये सोचने का मौका दिया कि हमें इस तरह की नीतियों की क्यों ज़रूरत है? इन्हें लागू करने के पीछे क्या मकसद है? और हम आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं?

प्रोफ़ेसर डॉ. रॉबिन लॉ के मुताबिक, 1970 के दशक में आए कुछ महत्तवपूर्ण मार्गदर्शक शोध आलेखों ने पहली बार इस विचार को स्थापित किया कि महिलाओं का सार्वजनिक परिवहन का अनुभव पुरुषों से अलग होता है. प्रो. रॉबिन कहते हैं कि इसके बाद में दो समांतर शोध क्षेत्र उभरे. एक ने डर और यौनिकता पर ध्यान केन्द्रित किया. 1903 में न्यूयॉर्क शहर में रहने वाली लियोटी बेकर से लेकर मौजूदा दिल्ली की नाज़रीन तक, शारीरिक सुरक्षा सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिये सबसे व्यापक और दिखाई देने वाली चिंता रही है.

पुरानी दिल्ली में रहने वाली 18 साल की नाज़रीन हमें उस दिन के बारे में बताती हैं जब उन्होंने बस में एक आदमी को ख़ुद को ज़बर्दस्ती छूने से रोकने के लिये अपनी सेफ्टी पिन चुभा दी. हम लड़कियों को घर से डर-डर के निकलना पड़ता है. यह कहते हुए वह जोड़ती हैं कि वह अब अपना बैग हमेशा सामने की ओर पहनती हैं, इस तरह की घटनाओं से अपने सीने को बचाने के लिए.

सुरक्षा से प्रेरित नीतिगत पॉलिसी कई संरचनात्मक बदलावों की वकालत कर चुकी है, जैसे सुरक्षा जांच, सार्वजनिक और एकांत गलियों में रौशनी का प्रबंध, सीसीटीवी से निगरानी, यौन उत्पीड़न विरोधी समितियां, पैनिक बटन, सुरक्षा ऐप और जेंडर के आधार पर अलग परिवहन सेवा का विकल्प जैसे कि आरक्षित कोच या ‘केवल महिलाओं के लिये बसें.’

जैसा कि शोध छात्रा मेहर सोनी इशारा करती हैं कि ये सभी उपाए या तो महिलाओं की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी महिलाओं पर ही डालते हैं या सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी सुरक्षा को पितृसत्तात्मक राज्य के भरोसे छोड़ देते हैं – ये मानते हुए कि दोनों ही विचारों और नज़रियों में यह मान लिया जाता है कि महिलाएं अपने घर की चारदीवारी में ही सुरक्षित हैं.

1970 में जिस दूसरे दृष्टिकोण ने अपनी जड़ें जमाईं, वो नवउदारवादी और मार्क्सवादी नारीवादी अर्थशास्त्र से प्रेरित था . इन दोनों ने मिलकर परिवहन के साधनों तक महिलाओं की पहुंच को बढ़ाने की तरफ़ काफ़ी बड़ा काम किया. उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में परिवहन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है.

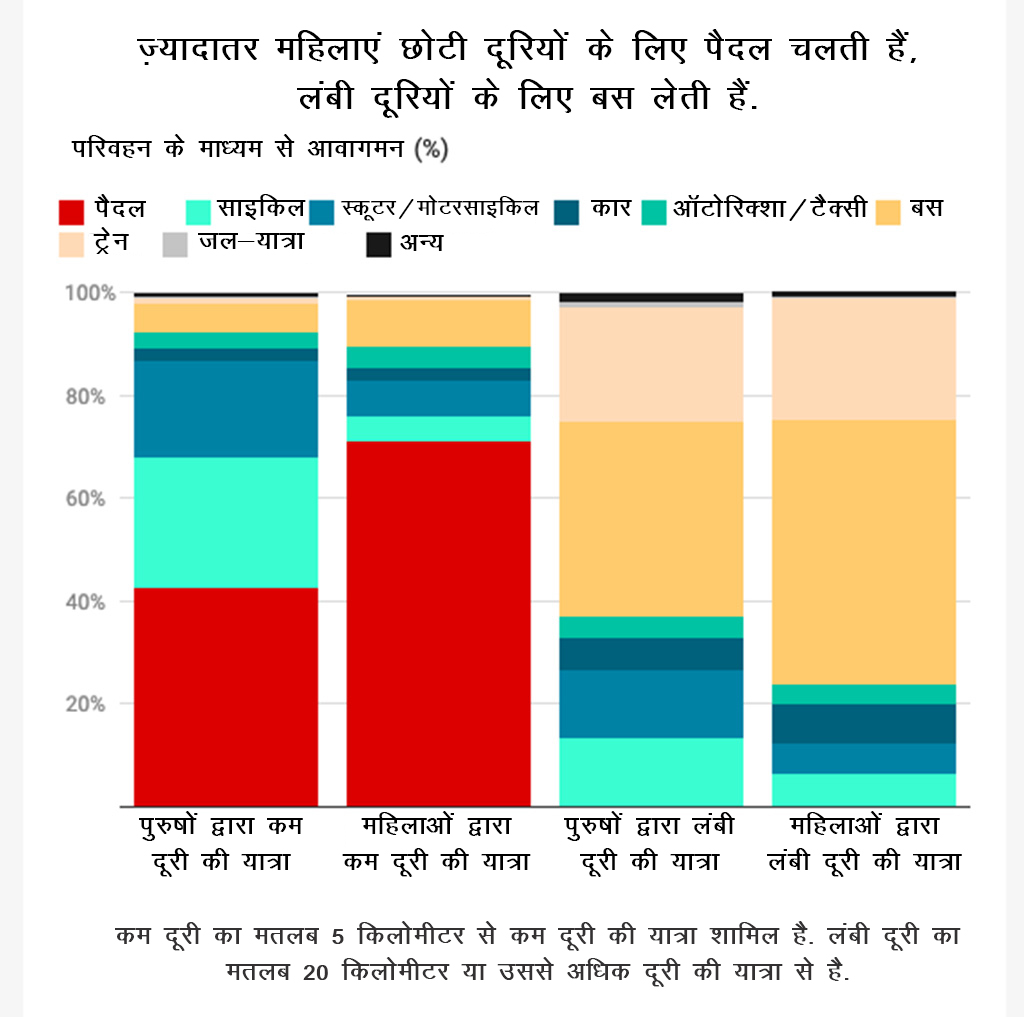

अब ध्यान, सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के अनुभवों के मुकाबले परिवहन के साधनों के लैंगिक प्रयोग पर केंद्रित हो गया. पुरुष जहां लंबी, सीधी और अपने कार्यस्थल तक पहुंचने और वापसी की दोहरी यात्रा करते हैं, वहीं महिलाएं एक दिन में कई बार छोटी-छोटी यात्राएं करती हैं. पुरुषों के मुकाबले वे ये छोटी यात्राएं अपनी पारिवारिक देखरेख से जुड़ी ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए करती हैं.

संपत्ति पर मालिकाना हक़ कम होने की वजह से, महिलाएं, पुरुषों से ज़्यादा पैदल भी चलती हैं और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल भी ज़्यादा करती हैं.

दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए मुफ़्त बस यात्रा के फैसले को दरअसल काम के क्षेत्र में महिला श्रम बल भागीदारी (एफएलएफपी) में दिख रही गिरावट की प्रतिक्रिया के रूप में भी समझा जा सकता है. पत्रकार बनसाली कामदार के अनुसार, “महिला श्रम बल (एफएलएफपी) में भारतीय महिलाओं की भागीदारी अपने दक्षिणी एशियाई पड़ोसियों – पाकिस्तान और अफगानिस्तान की महिलाओं के मुक़ाबले भी बहुत कम है. जबकि 1990 में इन देशों की महिलाओं की भारत के मुक़ाबले श्रमबल में आधी हिस्सेदारी थी.”

लेकिन घटते एफएलएफपी का सार्वजनिक परिवहन से क्या रिश्ता है? आइए, साथ मिलकर इन सारी बातों को पीछे से आगे के क्रम में, सिलसिलेवार तरीके से देखने की कोशिश करते हैं. जैसाकि शोध लेखक शिंज़ानी जैन बताती हैं कि, एफएलएफपी में गिरावट के सबसे सामान्य कारणों में से एक है महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसरों में कमी. अब इस रोज़गार के अवसरों की कमी के पीछे, आमतौर पर नारीवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा तीन कारण बताए गए हैं-

- जेंडर पे गैप यानी, मेहनताने में लैंगिक अंतर – इसकी वजह से महिलाएं, पुरुषों के मुक़ाबले ज़्यादा नौकरियां छोड़ती हैं.

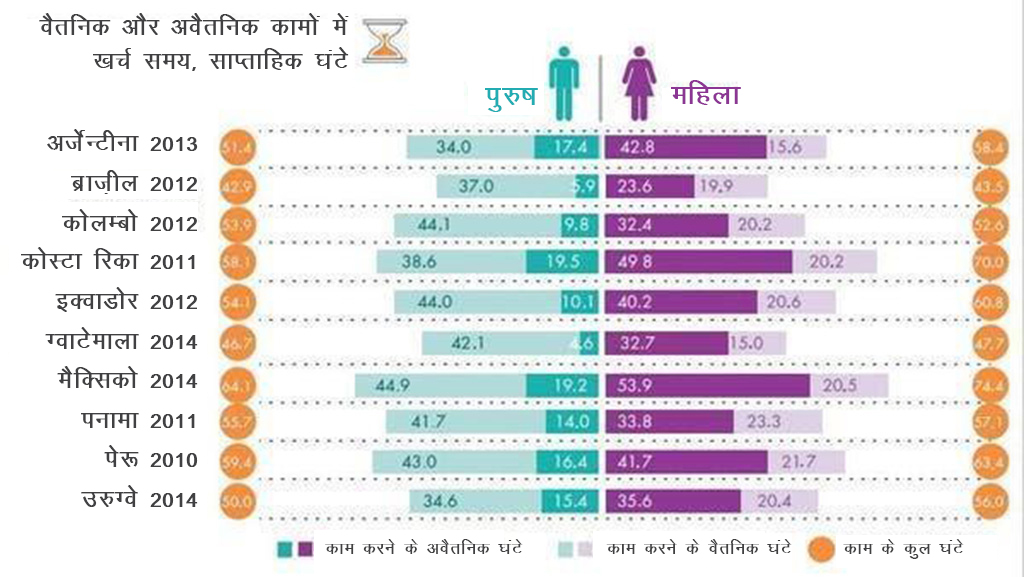

- अवैतनिक कामों में ख़र्च किया गया समय – जैसे घर के काम, बच्चों और परिवार में बूढ़े लोगों का ध्यान रखना.

- ऐसे काम की तलाश जो घर से नज़दीक हो – परिवार एवं घर की ज़िम्मेदारियों की वजह से महिलाएं ऐसी जगह काम करना चाहती हैं जहां से वे घर जल्दी पहुंच सकें, ख़ुद की सुरक्षा चिंताओं और साथ ही तथ्यात्मक रूप से यह भी वजह है कि महिलाओं के पास लंबी दूरियों में ख़र्च करने के लिये समय कम होता है.

नतीज़तन, महिलाएं ऐसे कामों की तलाश में रहती हैं जो पार्ट-टाइम में उपलब्ध हो, जहां काम के घंटों में लचीलापन हो और जो घर के करीब हो. बिना टिकट बस यात्रा उन्हें सुविधा देती है कि वे एक दिन में कई यात्राएं कर सकें और रोजगार की अपनी संभावनों को भी बढ़ा सकें.

तालाबंदी के दौरान, अपने काम पर बोलते हुए दिल्ली के खजूरी इलाके में रहने वाली गुलअफज़ा स्पष्ट करती हैं कि उन्हे बस स्टॉप पर हर सुबह लाइन में इंतज़ार करना पड़ता था. एक दिन, बस ड्राइवर ने एक नये नियम की घोषणा कर दी कि एक बार में केवल चार महिलाएं बस में चढ़ेंगी. बस के पुरुष सहयात्री मौखिक रूप से बस ड्राइवर की बात से सहमत हो गये, जिससे बाकी इंतज़ार करने वाली महिलाओं का असहमति जताना असंभव हो गया. सौभाग्यवश, उस दिन गुलअफज़ा लाइन में दूसरे नंबर पर थी. हालांकि बस में चढ़ते ही, महिलाओं पर छीटांकशी शुरू हो गयी.

एक अंकल बोले, “ इन औरतों को तो देखो, ये घंटों एक बस का इंतज़ार करती हैं क्योंकि इन्हे हर चीज़ फ्री चाहिये. जो पैसे ये बचाती हैं, उसे ये जरूर ब्यूटी पार्लर में बहा देती हैं.”

“आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल जी, हम पार्लर में ख़र्चा करते हैं. लेकिन आपने हमें कहीं और नहीं देखा क्या! अगर एक औरत बस के 1000 रूपये हर महीने बचाती है, वो इन रुपयों को आप जैसे मर्दों और उन मर्दों के बच्चों पर खर्चा कर देती है!”

बस के पिछले हिस्से से एक आदमी और बोलता है, “सही कहा, औरतें तो पूरा देश चला रही हैं और हम बिना कुछ किये बस निठल्ले बैठे हैं!” अपनी आंखें नचाते हुए उसने उचारा. लेकिन गुलअफज़ा इस उकसावे को अपने हिस्से का जवाब दे चुकी थी. उसने हंसी के साथ ठंडी आह भरी, “ अब अंकल जी हम क्या कहें, आपने तो सब कुछ बोल दिया”

अभी तक हम जेंडर और सार्वजनिक परिवहन पर जो नारीवादी अध्ययन पढ़ चुके हैं, वो एक बड़ी समस्या की सिर्फ़ एक छोटी सी झलक है. थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो हम जानकारी के उस स्तर तक पहुंच जाते हैं जहां मौजूदा नीतियों के प्रति आलोचनात्मक समझ बनाने के प्रयास जारी हैं, उन ताकतों को गौर से समझना जो संरचनात्मक रूप से इन नीतियों को बल देती हैं.

अब जेंडर को मुख्यधारा में लाने के प्रयासों को ही देखें. सार्वजनिक परिवहन को जेंडर संवेदनाशील बनाने या फिर लैंगिग बराबरी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को स्टाफ में बढ़ोत्तरी और निर्णयकर्ताओं के रूप में सक्रिय रूप से जोड़ा जाये, सही मालूम पड़ता है.

फिर भी, (शायद गैर इरादतन) विश्व बैंक द्वारा सह संचालित 2018 के एक सम्मेलन में औलुरिनु जोस ने इशारा किया कि लैंगिक संतुलन हमेशा एक नैतिक अनिवार्यता नहीं होती बल्कि अक्सर एक व्यापारिक निर्णय भी होता है. महिला श्रमिक कभी हड़ताल नहीं करना चाहतीं.

इसका एक स्पष्ट कारण है कि महिलाओं के पास पुरुषों के मुकाबले ना तो संसाधन हैं, न ही वो आवाज़ या माध्यम है जिसके दम पर वे अपना अधिकार मांग सकें.

इससे यह सवाल निकलकर आता है कि -क्या महिलाओं को काम पर,उनके श्रम की वजह से रखा जाता है ? या फ़िर उन्हें इसलिए काम पर रखा जाता है कि उनकी ये कमज़ोर एवं सुविधाहीन परिस्थितियां पुरुषों के मुकाबले उन्हें शोषण के लिए उपलब्ध बनाती है? कुल, जाति और वर्ग जैसे कारक इस प्रश्न को आगे और उलझाते हैं. यही कारण है कि हम अनौपचारिक क्षेत्रों में महिला श्रमिकों की तादाद लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं.

नारीवादी और नागरिक अधिकार नेता एंजेला डेविस कहती हैं, “ मैं विविधता को न्याय का समानार्थी मानने में खासी मुश्किलें देख चुकी हूं. विविधता एक कॉरपोरेट रणनीति है. ये रणनीति इसलिये बनायी गयी है कि संस्थाओं के कार्य वैसे ही चलते रहें जैसे पहले चल रहे थे, इसके सिवाय कि अब इनके पास कुछ काले और भूरे चेहरे भी होते हैं. ये एक ऐसा बदलाव है जो कभी कोई बदलाव नहीं पैदा करता.”

दरअसल, जेंडर को मुख्यधारा में लाने के प्रयासों के पीछे बड़ा झटका यह है कि, यह केवल एक जेंडर की पहचान को दूसरे जेंडर के साथ बदल देता है. जबकि जेंडर व्यवस्था के भीतर के महत्तवपूर्ण सवाल अनछूए ही रह जाते हैं.

इसका दूसरा उदाहरण ज्ञान या विद्वता का वो उदाहरण है जिसमें, सार्वजनिक परिवहन में जेंडर आधारित विभाजन स्त्री-पुरुष के फ़र्क को बनाए रखता है. ये मेट्रो को चलता-फिरता पर्दा बना देता है. मर्दों के अशोभनीय व्यवहार को अनिवार्य बनाता है. सामान्य सार्वजनिक जगहों को असरदार तरह से मर्दों की सार्वजनिक जगहें बना देता है. और आखिरकार उन व्यक्तियों के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है जो जेंडर नॉन कर्नफर्मिंग यानी जेंडर के नियमों को ना मानने वाले होते हैं.

इतिहास में जैसे संपन्न लोगों के यहां अंतर्महल या ज़नाना होते थे, या तेहरान में केवल महिलाओं के लिये हिलटॉप पार्क, जैसे ये पृथक हिस्से वो हैं जो विरोधाभासी तरीके से महिलाओं को प्रतिबंधित भी करते हैं और पुरुषों की निगरानी से आज़ादी भी देते हैं. फ़िर चाहे बैंगलोर हो, दिल्ली, चेन्नई या बॉम्बे, सार्वजनिक परिवहन में सुकून सामान्यतया महिलाओं के कोच में ही मिलता है. जैसाकि अनुश्री फड़नवीस ने आश्चर्यजनक तरीके से पकड़ा है, ये एक ऐसी जगह है जो औरतों को अपनी तरह से रहने की जगहें देता है, किसी भी बड़े शहर में चाहे वो कोई सा भी समय हो.

सोचने पर ये कितना मज़ेदार लगता है, है न…एक ओर, हम ये जानते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर जेंडर के आधार पर अलग व्यवहार रखना कितना समस्याग्रस्त है और दूसरी ओर हम इसमें सुख भी पाते हैं. ये ऐसा सच है जिसमें कुछ हद तक अपराधबोध भी मिला हुआ है. ये बहुत हद तक सुल्ताना के सपने के नारीलोक को चाहने जैसा है.

तो वास्तव में वह क्या है, जो इन जगहों को उन्मुक्त बनाता है? क्या ये यौन उत्पीड़न की कमी और सुरक्षा की भावना है? क्या ये विचार है कि हां, ये अर्थव्यवस्था तक हमारा साधन बन रहा है जिससे हम अपनी जीविका कमा सकें और देश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ा सकते हैं. या ये केवल सार्वजनिक परिवहन और सार्वजनिक चाल-फेर का सुख है?

1662 में, गणितज्ञ ब्लेसी पास्कल ने दुनिया के सबसे पहले सार्वजनिक परिवहन की संकल्पना की. वे पैरिस के सभी लोगों के लिए ऐसी चार पहियों वाली गाड़ियों की कल्पना कर रहे थे जो पैरिस में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध हों, इससे पहले चार पहियों वाले वाहन विशुद्ध रूप से निजी इस्तेमाल के लिए होते थे. हालांकि इसके बाद ज़्यादा समय नहीं बीता, जब धनिकों ने सैनिकों, नौकरों और अप्रशिक्षित श्रमिकों को व्यवस्था से प्रतिबंधित कर दिया. तकरीबन लगातार चार शताब्दियों तक, सार्वजनिक स्थान बहुत ज़्यादा प्रतिबंधित पहुंच के भीतर सीमित रहा. इसमें सार्वजनिक शौचालयों का लैंगिक अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए शत्रुतापूर्ण तरीके से बनाया जाने से लेकर केरल की मछुआरा समुदाय की महिलाओं के सार्वजनिक बसें इस्तेमाल करने पर जारी कड़े भेदभाव जैसे उदाहरणों की कमी नहीं रही.

ये हमें नारीवादी भूगोल और स्थानिक न्याय के विचार के सबसे रोचक स्तर पर लाता है, या वैकल्पिक रूप से, शोध इस विचार पर आधारित है कि हमारे आसपास की जगहें लगतार अपना रूप बदलती रहती हैं और वो मानव समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं के ज़रिए आकार लेती हैं.

ये नज़रिया इस मार्क्सवादी सिद्धांत पर मज़बूती से टिका है कि सभी नागरिकों का सार्वजनिक स्पेस पर राजनीतिक अधिकार है. जिसका एक हिस्सा, आत्मनिर्भरता, आज़ादी और आनंद के अधिकार से जुड़ता है.

अलीशा, साल में केवल एक बार यात्रा पर जाती है, बरेली का अपना घर छोड़ कर गर्मियां बिताने के लिए दिल्ली में अपने अंकल के घर पर. वो हमेशा ट्रेन में, खिड़की वाली सीट पर ही बैठती है जहां हवा होती है और अच्छा लगता है. हालांकि जब वो पिछली बार गई, तो कोई पहले ही उसकी जगह ले चुका था. 19 साल की अलीशा अपने तर्कों के सहारे खिड़की वाली सीट पर बैठी उस औरत को मनाने की कोशिश कर रही थी. उसने रोते हुए कहा, “मैं तो आपसे कितनी छोटी हूं.” इसपर आंटी ने ज़िद्दी लहजे में उत्तर दिया, “ क्या तुम ये सीट अपनी घर से लेकर आई हो?”. अलीशा थोड़ी देर के लिए खीज और गुस्से में बैठी रही. अचानक उसे चायवाला आता सुनाई दिया, उसके दिमाग में कौंधा, “ ठीक है, क्या आप कुछ खाने के लिए लेंगी? मैं आपके लिए खरीद दूंगी.” लेकिन आंटी को चाय नहीं चाहिए थी. थोड़ी देर में एक चिप्सवाला आता है, अलीशा बेचैनी में चिल्लाती है, चिप्स-चिप्स, लेकिन आंटी कहती हैं, चिप्स बच्चों के लिए होता है.

खिड़की की ओर ललक से देखते हुए, अलीशा उन पलों को याद करती है कि जब वो अपने हाथ बाहर डाल कर हवा को ऊपर नीचे, पेड़ों के किनारे-किनारे और लैंप पोस्ट से गुज़रते हुए महसूस करती थी. ट्रेन कितनी तेज़ी से गुज़रती है, न ! वे मुरादाबाद स्टेशन पहुंचते हैं, समोसों की तैरती हुई खुशबू उनकी खिड़की तक आती है. अलीशा आंटी के चेहरे की ओर देखती है. आख़िरकार, एक प्लेट समोसा और बस, खिड़की वाली सीट उसकी हुई. इसके बाद, दिल्ली तक का सफ़र सफल रहा.

गतिशीलता, जैसाकि महिलाओं ने 1991 में, पुदुकोट्टई साइकिल अभियान के दौरान प्रदर्शित किया, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन को स्थापित करने के लिहाज़ से मूलभूत है. दूसरे शब्दों में, सच में वयस्क होने का रोमांच है.

लेकिन क्या जहां सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की पहुंच विभिन्न स्तरों पर प्रतिबंधित नज़र आती है, वहां राजनीतिक तरीकों से प्राप्त ये अधिकार काफ़ी हैं?

बार्सिलोना शहर में हुए हालिया नारीवादी बदलाव मुझे ‘हां’ कहने के लिए ललचाते हैं. ये हमारे अंतरिक्ष को औरत होने के परे ले जाता है. दूसरे जेंडर, यौनिक अल्पसंख्यकों, विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और उन लोगों को साथ लेते हुए जो अलग जाति, वर्ग और मूल की पृष्ठभूमि से आते हैं. मुफ्त परिवहन सेवा, इस दिशा में एक कदम हो सकता है. इसके आगे ढेर सारी संभावनाओं की कल्पना की जा सकती है और ये सफर अभी बस शुरू ही हुआ है.

*इस लेख के सभी उद्धरण दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रहने वाली तथा स्कूल से बाहर निकल चुकी लड़कियों के साथ गतिशीलता और परिवहन के विषय पर निरंतर संस्था से जुड़ी प्रार्थना द्वारा परवाज़ किशोर शिक्षा केंद्र (पेस) कार्यक्रम के विभिन्न शिक्षण केंद्रों में आयोजित कहानियों के दो सत्र में बातचीत से लिए गए हैं.

आगे पढ़ने के लिए, जो इस टुकड़े के लिए शोध करते हुए मुझे कुछ सुंदर और हैरतअंगेज़ चीज़ें मिलीं:

- पूरी दुनिया में संचालित यौन उत्पीड़न विरोधी अभियान : बस यात्रियों द्वारा चलाए गए अभियान, बैंगलौर में ‘सोने के लिए मिलना’, पुदुकोट्टई में महिलाओं को साइकिल सिखाना, बोगोटा में ‘महिलाओं के लिये रात’ का आयोजन, दिल्ली में ‘नारा लिखने की प्रतियोगिताएं’, भोपाल में ‘रुकने के लिए अनुरोध’ कार्यक्रम, फ्रांस में कैट कॉलिंग पोस्टर लगाना, थाईलैंड में भूमिका निभाने के परिदृश्य, और सबसे ज़्यादा जंगली, मेक्सिको मेट्रो में ‘पीनस सीट लगाना’.

- नाज़नीन शाहरोकनी की किताब पर वॉटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में चर्चा

- शहरी नियोजन में लैंगिक पहलुओं पर एना फ्लू का लेक्चर

- प्लीज़ माइंड द गैप – जेंडर पर दिल्ली मेट्रो में लगभग पूरी तरह फिल्माई गई फिल्म

- पॉडकास्ट – विधि सेंटर द्वारा नारीवादी शहरीकरण (फेमिनिस्ट अर्बनिज्म) पर कानूनी नीति

- पॉडकास्ट – 99 प्रतिशत अदृश्य, पब्लिक रेस्टरूम की डिज़ाइन और पहुंच पर

- सुल्ताना की सच्चाई – भारत में औरतों के संवादपरक इतिहास और सीख पर

- फोटो निबंध – एस. बासु द्वारा महिलाएं, सार्वजनिक जगहें और घूमने पर

इस लेख का अनुवाद जया निगम ने किया है. दिल्ली में रहने वाली जया फ्रीलांस अनुवादक और पत्रकार हैं.