रितुपर्णा पाल, द थर्ड आई ‘एडु लोग’ प्रोग्राम का हिस्सा हैं. हमारे शिक्षा अंक से जुड़े इस कार्यक्रम में भारत, नेपाल और बांग्लादेश से 13 लेखक एवं कलाकारों ने भाग लिया है. ये सभी प्रतिभागी शिक्षा से जुड़े अपने अनुभवों को नारीवादी नज़र से देखने का प्रयास कर रहे हैं.

“अपने पैरों को ज़ोर से पटको”

“अरे, तुम्हारा तो एक भी स्टेप सही नहीं है”

“तुम्हारे पैर तो ठीक से आवाज़ ही नहीं कर रहे”

“अपनी लाइन को ठीक रखो”

“तुम्हारे पैर इतने भारी क्यों लग रहे हैं?”

“चलो अपनी लोअर बॉडी पर काम करो. अपने बम (नितंब) को अंदर की तरफ खींचो”

“नहीं-नहीं कोई हिप मूवमेंट नहीं, ज़मीन को छूओ, झुको और झुको, तब तक झुकते जाना है जब तक कि दर्द न होने लगे.”

“बहुत अच्छा, अब इस दर्द का आनंद लो”

जब मैं दर्द और थकन से चूर, छात्रावास के अपने झक्क-सफ़ेद कमरे में आती हूं और बिस्तर पर लेटती हूं तो मेरे दिमाग में यही सब गूंजने लगता है. मैं देखती हूं कि मेरी रूममेट अपने घुटनों की मालिश कर रही है. मैं उस तेल की सुस्त गंध में राहत ढूंढने की कोशिश करती हूं. मुझे आराम मिलता है. यही गंध मेरा ध्यान रखती है, मेरी देखभाल करती है. अगली सुबह डांस प्रैक्टिस के लिए फिर जाना है. सुबह 5 बजे का अलार्म सेट करते हुए मेरी अंतरात्मा कराह उठती है. मेरी निगाह उस कैलेंडर पर पड़ती है, जिस पर मेरी दोस्त ने छुट्टी वाले दिनों पर निशान बना कर रखा है… और तब मुझे अहसास हुआ कि नृत्य करते हुए 19 साल से ज़्यादा बीत चुका है, लेकिन अब मुझे नृत्य से डर लगने लगा है.

पहले मैं डांस क्लास में जाने से कतराती थी. कभी-कभी तो मैं अपने पैरों को ज़बरदस्ती घसीटकर क्लास ले जाती, कभी बहाने बनाती और कुछ क्लासेज़ बंक भी कर दिया करती थी. मैं एकल नृत्य (सोलो शो) के बारे में सोच भी नहीं पाती थी. ऐसा सोचने के लिए जिस सांस्कृतिक या आर्थिक पूंजी की ज़रूरत होती है, वह मेरे पास नहीं थी. मुझे तो यह भी नहीं पता था कि ऐसा करने के लिए करना क्या होता है! एक सम्मानित नृत्यांगना बनने की मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी. मुझे बताया गया था कि एकल प्रस्तुति (सोलो परफॉर्मेंस) या सामूहिक नृत्य में लीडिंग डांसर की भूमिका निभाने के लिए जिस तरह का चेहरा या कद चाहिए, वह मेरे पास नहीं है. मुझे मेरे पसीने और उसकी गंध (!) के लिए शर्मिंदा किया जाता था (!)

कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान बहुत दिनों तक मैंने अपने दोस्तों से यह राज़ छुपा कर रखा कि मैं डांस करती हूं. अपने दोस्तों को बताने में मुझे शर्म आती थी कि मैं एक ‘क्लासिकल’ डांसर हूं.

अपनी राजनीतिक मान्यताओं जिसे मैंने पढ़कर, चर्चाओं को सुनकर और वहां होने वाली बहसों को समझने की कोशिश कर हासिल किया था और भारतीय ‘शास्त्रीय’ नृत्यों की अति श्रेष्ठतावादी राजनीति के बीच की असंगतियों से मैं कुछ हद तक परिचित थी.

भरतनाट्यम हम तक पहुंच चुका है. सीखने वाले विद्यार्थीयों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है. क़स्बों, शहरों, राज्यों को पार करता हुआ इसका दायरा अब विश्वव्यापी हो उठा है. लेकिन इसके इतिहास पर पर्दा डालने के लिए विद्यार्थियों के बीच मिथक गढ़ा गया है.

भरतनाट्यम वेदों जितना ही पुराना और पवित्र नृत्य है, यह एक अध्यात्मिक साधना है, यह एक ऐसी कला है जो हमें नैतिक रूप से ऊंचा उठाती है, इसकी अखण्ड परम्परा है, यह हिंदू संस्कृति का प्रतीक है—यह सब ऐसे तकिया कलाम हैं, जिन्हें भरतनाट्यम की कक्षाओं में बिना सोचे-समझे बार-बार दोहराया जाता है.

इतनी बार दोहराया जाता है कि चाह कर भी आप इन जुमलों के प्रभाव से खुद को नहीं बचा सकते. यह कथन, यह उक्तियां केवल इतिहास को ही गूढ़ और दुरूह नहीं बनातीं बल्कि वर्तमान को भी उलझा देती हैं, गड्डमड्ड कर देती हैं. और इस तरह, यह उन लोगों के लिए दुर्गम या पहुंच से बाहर ही बना रहता है जिनके पास संसाधन नहीं हैं.

उस खास या विशिष्ट ‘प्रगतिशील’ जगह के लिए मैं बाहरी थी, और मुझे पूरा यकीन था कि मेरा नृत्य मुझे उस जगह में और अधिक पराया कर देगा, जहां पर पहले से ही मेरी हैसियत न के बराबर थी. गतिमान समय और स्पेस का रोमांच ही एकमात्र वह चीज़ थी, जिसे मेरा शरीर जानता था. उन पलों में मुझे पूर्णता का एहसास होता था. परिपूर्णता के इसी एहसास की वजह से कई सालों तक मैं इस विरोधाभास को बर्दाश्त करती रही. लेकिन, सिर्फ़ इसलिए कि लय, गति आदि मूवमेंट्स, संगीत, और भावों में मुझे बहुत आनंद मिलता है, मैं संस्कृति के श्रेष्ठतावादी या वर्चस्ववादी विचारों को सही नहीं ठहरा सकती.

बाद में, मैं चेन्नई चली आई. यहां मैंने जिस संस्थान में दाखिला लिया, वह भरतनाट्यम के उत्कृष्ट संस्थानों में से एक है. यह अपनी उत्कृष्टता के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है. एक ऐसा संस्थान जिसने नृत्य के वर्तमान स्वरूप को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है. मैं कोलकाता से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही थी क्योंकि वहां मुझे अपने नृत्य के लिए अपना आकाश नहीं मिल पा रहा था—न तो नृत्य की कक्षाओं में और न ही प्रगतिशीलता का दम भरने वाले विश्वविद्यालय परिसर में. मैं इस संस्थान से जुड़ी क्योंकि इस अजनबी शहर में ऐसा करना सबसे आसान काम था. लेकिन इसका मतलब यह भी था कि मुझे भरतनाट्यम के संशोधनवादी इतिहास और वर्तमान में इसके निहितार्थों का सामना करना था.

20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में राष्ट्रवादी आंदोलन जैसे-जैसे ज़ोर पकड़ता गया, वैसे-वैसे एक “स्वस्थ” और “सम्भ्रांत” राज्य की चाह भी बढ़ती गई. इसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न राजनीतिक गुटों ने नैतिकता की आड़ में उन नर्तकियों का विरोध करना शुरू कर दिया, नृत्य जिनका ख़ानदानी पेशा था. पूरे दक्षिण भारत में, तवायफ़ जातियों की महिला कलाकारों के रहन-सहन और जीवन शैली की निंदा की गई, उसे नैतिक रूप से गलत बताया गया. उनको कलाकार के बजाय अपराधी माना गया. ठीक उसी समय, एक राष्ट्रीय नृत्य विरासत की तलाश का काम भी शुरू हुआ था. यह काम उच्च-जाति के कल्चरल एक्टिविस्ट या सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को सौंपा गया था. उसी दौरान उनकी निगाह इस नृत्य रूप पर पड़ी, जिसे उन्हीं पुश्तैनी नर्तकियों ने तराशा था. प्राच्यविदों या ओरिएंटलिस्टों से संकेत ग्रहण करते हुए, उच्च-जाति के कार्यकर्ताओं ने एक नई कहानी गढ़ी और उसे प्रचारित किया. बड़ी होशियारी से नृत्य को भरत के नाट्यशास्त्र से जोड़ दिया गया और इस कला के “पतन” के लिए उन जातियों को दोषी ठहराया गया, नृत्य जिनका ख़ानदानी पेशा था! इस तरह, ज़ुल्म करने वाली जाति के पुरुषों और महिलाओं ने खुद को ‘रक्षक’ और ‘सुधारक’ के रूप में पेश किया, और परम्परागत नर्तकियों को बदनाम और बेइज़्ज़त किया गया.

देश की आज़ादी के तुरंत बाद, परम्परागत नर्तकी संघों की मांग और विरोध के बावजूद, सन् 1947 में मद्रास देवदासी (समर्पण की रोकथाम) अधिनियम पारित कर, नर्तकियों की आजीविका का अपराधीकरण कर दिया गया. नतीजा सबके सामने है. उन समुदायों की महिलाएं आज भी वंचित हैं जबकि जातिवादी संस्थान, जिन्हें राज्य की शह और समर्थन प्राप्त है, दुनिया भर में नृत्य के मनगढंत अतीत और ब्राह्मणवादी विचारधारा को बढ़ावा देने में जुटे हैं. इन ब्राह्मणवादी संस्थानों की पहुंच बहुत ही व्यापक है, जबकि इनका विरोध करने वालों की संख्या बहुत ही कम है. अतः असहमति में बुलंद होने वाली आवाज़ों को बड़ी आसानी से दबा दिया जाता है. नृत्य सीखने वाले हज़ारों छात्रों तक यह आवाज़ पहुंच ही नहीं पाती.

खुद मुझे इस नृत्य के इतिहास को जानने और कुटिल कोरियोग्राफिक पैटर्न को समझने में डेढ़ दशक से अधिक का समय लगा, लेकिन इस सबसे पहले मुझे चार साल तक एक ऐसे दौर से गुज़रना पड़ा, जिसे अन-डांसिंग या फिर नृत्य-रहित कहा जाता है.

चेन्नई के इस राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान में मेरा समय यह साबित करने की कोशिशों में ही बीत गया कि मैं एक नृत्यांगना हूं. मैं झुकी और फर्श को छू लिया, मैंने दर्द को सहा और अपने ऊपरी शरीर को रस्सी की तरह तोड़ा-मरोड़ा, नृत्य के दौरान आगे-पीछे करते समय सांसों को मैंने अपने सीने में रोके रखा ताकि कूल्हे में थोड़ी सी भी हरकत न हो. जब कभी उन्होंने कूदने को कहा, मैं बिना किसी झिझक के कूदी, ये जानते हुए कि मेरा शरीर थोड़ा भारी हो गया है. वह जिस तरह चाहते थे, उस तरह नृत्य करने के चक्कर में मैं खुद का नृत्य तक भूल गई. नतीजतन, मैंने अपना नृत्य तो खो ही दिया, उनके कहे की तरह भी नहीं कर पाई. और मैं ऐसा कर भी कैसे सकती थी जब लय, संगीत, भावों पर प्रतिक्रिया करने का मेरा तरीका, मेरा परिवेश पूरी तरह से अलग था! लेकिन यह तो गलत है, है ना? ये तो अपनी कमज़ोरी, अपनी अयोग्यता को झुठलाने वालों के बहाने हैं, है ना? हां, मैं एक अयोग्य नर्तकी हूं. मेरे अंग परफेक्ट लाइन्स नहीं बना पाते, मैं सही ढंग से मुस्करा नहीं पाती, मेरे चेहरे के भाव फोटोजेनिक नहीं हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही अयोग्य हूं. मेरे नृत्य में खोट है.

अयोग्य नर्तकी होने का ठप्पा बहुत शर्मनाक था. पर मेरा दुबला-पतला होना ही एकमात्र ऐसी खूबी थी, जिसकी बदौलत मैं रेस में बनी रही. मैंने देखा कि ऐसे छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिन्हें दो साल तक अपना खून-पसीना बहाने, दर्द और अपमान सहने, कॉलेज और छात्रावास की फीस भरने के बाद भी अपनी ट्रेनिंग बीच में ही छोड़नी पड़ी. उन्हें इसके लिए मजबूर किया गया. और ऐसा महज़ इसलिए किया गया कि उनके शरीर का प्रकार (बॉडी टाइप) संस्थागत सौंदर्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरता था, उनके पारंपरिक सौंदर्यबोध की दृष्टि में वे फिट नहीं थीं. मैंने तो यह मानना भी शुरू कर दिया था कि अयोग्य होने के बावजूद प्रत्येक सेमेस्टर में मुझे जो पास मार्क्स मिल जाते हैं, उसकी एकमात्र वजह मेरा पतला दिखना ही है.

मैं जानती थी कि यह मुमकिन नहीं है, फिर भी मैं चाहती थी कि लोग मुझे सराहें, मेरी तारीफ़ करें. और इसके लिए मैं घंटों आईने के सामने खड़ी होकर, अपने अंगों को सही ढंग से स्ट्रेच करने की कोशिश किया करती, कसरत करती और जिस तरह वे चाहते थे, वैसे ही नृत्य करने की कोशिशें किया करती थी.

हालांकि इसका मेरे नृत्य पर तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन हां, मेरा शरीर ज़रूर उनके तय मानकों के अनुरूप बना रहा. और इस तरह, मैं संस्थान में बनी रही.

सुंदरता और सौंदर्यबोध खतरनाक प्रेरणा भी हो सकते हैं. सुंदरता के नाम पर वर्चस्ववादी शक्तियां अनियंत्रित हो जाती हैं. खुद को वांछित महसूस करने की गहरी चाह, किसी विचारधारा से बौद्धिक रूप से असहमत होने के तर्क को कमज़ोर करती है. यह आपको उसी निगाह को बनाए रखने पर मजबूर करती है जिससे कि आप लड़ रहे होते हैं. भारतीय “शास्त्रीय” कलाओं में ‘समर्पण’ का बहुत महिमामंडन किया गया है. यह बताया गया है कि यह साधना है और इसके लिए आप में दर्द सहने की इच्छाशक्ति होनी ही चाहिए. आप इस खांचे में खुद को फिट करने के लिए दर्द से गुज़रना स्वीकार करते हैं. इस तरह, यह उन्हें बहुत अधिक हिंसा की शक्ति देता है. और जो पहले से ही संवेदनशील दिमाग नृत्य सीखने आते हैं, उनके लिए नृत्य की कक्षाएं जातिवादी, अपने से अलग लोगों से नफरत (ज़ेनोफोबिक) जैसे विचारों को बढ़ावा देने वाला एक आदर्श स्थान बनाता है.

आज भरतनाट्यम का जो नृत्य रूप प्रचलित है, उसका विकास 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में हुआ था. यह बड़े पैमाने पर दक्षिण भारत के विभिन्न शाही दरबारों में फूला-फला. इन शाही दरबारों का स्वरूप बहुभाषी था. इन्हीं दरबारों में अलग-अलग संस्कृतियों के धागों से एक नृत्य शैली बुनी-बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य दरबारियों का मनोरंजन करना था. विभिन्न भाषाओं की श्रृंगारिक कविताओं (इरॉटिक शायरी), इस्लामी सौंदर्यबोध का प्रभाव, अंग्रेज़ी बैंड संगीत, देशी नृत्य और संगीत परम्पराओं के साथ और भी बहुत कुछ था – ये सब और भी बहुत कुछ, सब एक साथ आए जिनकी मदद से भरतनाट्यम का यह रूप विकसित हुआ.

ऐतिहासिक रूप से यह नृत्य दक्षिण भारत के मंदिरों और दरबारों में विकसित हुआ. यह नृत्य मंदिर और दरबार की नर्तकियों और गुरुओं द्वारा किया जाता था. जो ज़्यादातर तमिल और तेलुगु भाषी क्षेत्रों के ही हुआ करते थे. संगीत कार्यक्रमों में नाचने-गाने का काम शूद्र कही जाने वाली जाति की औरतें किया करती थीं और पुरुषों को परम्परागत रूप से इन कार्यक्रमों में नृत्य गुरु और संचालक या निर्देशक के रूप में नियुक्त किया जाता था. यह एक अर्ध-मातृसत्तात्मक समुदाय था. अपनी ही जाति या समुदाय में शादी करने जैसी कोई बंदिश नहीं थी. नर्तकियां अक्सर उच्च-जाति और उच्च-वर्ग के पुरुषों को अपना साथी चुनती थीं, जो नृत्य कला के संरक्षक भी होते थे. वे नर्तकियों को अपनी नृत्य साधना को जारी रख, अपना भरण-पोषण की इजाज़त भी देते थे. यह एक जाति-निर्धारित प्रथा थी. ‘साथी’ चुनने का यह मतलब नहीं था कि महिला और संरक्षक के बीच बराबरी का रिश्ता होता था, या कि वह अपने संरक्षक जितनी ही खुदमुख्तार हुआ करती थी.

इसमें संदेह नहीं कि उन्हें हाशिए पर रखा गया और उन्हें काम वासना की वस्तु बना दिया गया था, लेकिन कभी उनकी आजीविका और कला पर डाका नहीं डाला गया था. कभी उनकी आजीविका और कला, उनसे छीनने की कोशिश नहीं की गई थी.

बेशक, यह वह इतिहास नहीं है जो आज के नृत्य संस्थानों में बताया-पढ़ाया जाता है. हमारी कक्षाओं में भी भरतनाट्यम के इतिहास के नाम पर जो मिथक कथाएं पढ़ाई जाती हैं उनके अनुसार संस्थान की संस्थापक रुक्मिणी अरुंडेल को इस नृत्य के “उद्धारकर्ताओं” में से एक बताया जाता है. छात्रों को बताया जाता है कि कैसे 20वीं सदी की शुरुआत में अरुंडेल ने इस नृत्य का “शुद्धिकरण” किया. कैसे इसके “अनावश्यक” और “अनैतिक” हिस्सों की उन्होंने कटाई-छंटाई की और इसे “कुलीन” परिवारों की नर्तकियों और दर्शकों के लायक बनाया. हम वही सुनते हैं जो वह हमें बताते हैं. उनके मुताबिक, रूक्मिणी, जो खुद एक ब्राह्मण महिला थी, उन्होंने भरतनाट्यम करने वाले परम्परागत समुदाय की एक महान कलाकार मायलापुर गौरी अम्मा, और उसी समुदाय की एक अन्य प्रसिद्ध गुरु पंडानल्लुर मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई से बमुश्किल कुछ वर्षों तक नृत्य सीखा और फिर उसके तुरंत बाद इस भारतीय नृत्य को “पुनर्जीवित” करने की मुहिम में जुट गईं. इस नृत्य को फिर से ‘आध्यात्मिक’ बनाने के लिए उनकी सराहना की जाती है. ऐसा माना जाता है कि यह नृत्य अपने ‘मूल रूप में’ कभी आध्यात्मिक ही था. आज इस नृत्य का जो इतिहास लिखा जा रहा है, उसमें से उन परम्परागत नर्तकियों और गुरुओं की भूमिका को भी मिटा दिया गया है, जो शुरुआती दिनों में इन्हीं संस्थानों में पढ़ाया करते थे.

यह कम हैरत की बात नहीं है कि जहां संस्थान की प्रदर्शन मंजूषा (रेपर्टरी) के निर्माण में योगदान देने वाले मैसूर वासुदेवाचार्य, टाइगर वरदाचारी और इनके जैसे अन्य ब्राह्मण संगीतकारों की भागीदारी को बहुत ही विस्तार से और अच्छी तरह दर्ज किया गया है, वहीं संस्थान की स्थापना के प्रारम्भिक वर्षों में अपना खून-पसीना एक करने वाले कराइक्कल सरदंबल, चोक्कलिंगम पिल्लई, कट्टुमन्नार कोइल मुथुकुमार पिल्लई और कराईकल दंडयुथपाणि पिल्लई जैसे गुरुओं के योगदान को बमुश्किल ही नोट किया गया है. जबकि एस. सारदा की किताब “कलाक्षेत्र-रुक्मिणी देवीः रेमनिसन्सिज़” में यह साफ़-साफ़ लिखा है कि इन गुरुओं ने न सिर्फ विशेषाधिकार प्राप्त जाति के छात्रों को नृत्य सिखाया, बल्कि कुछ रचनाओं को कोरियोग्राफ करने और कुछ रचनाएं उपलब्ध कराने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी. यह अलग बात है कि आज उन्हीं रचनाओं को रुक्मिणी अरुंडेल की कोरियोग्राफी बताकर छात्रों को पढ़ाया-सिखाया जाता है.

संस्थान के बाहर भी, समय के साथ दर्शकों की बदलती मांग को पूरा करने के लिए वज़ुवूर बी. रमैया पिल्लई जैसे पुश्तैनी या परम्परागत गुरुओं की देख-रेख में इस नृत्य में विषयगत (थीमैटिक) और रूपात्मक (मोडल) स्तर पर बहुत सी चीज़ें बदली हैं. आजकल देशभक्ति और धार्मिक गीतों का ट्रेंड चल रहा है, लोग इसे पसंद करते हैं. और फ़िल्में सबसे लोकप्रिय माध्यम बन गई हैं. रमैय्या पिल्लई को शुरुआती तमिल फिल्मों जैसे मायामछिंद्र (1939), दक्ष्याग्नम (1938), अशोक कुमार (1941) आदि में कोरियोग्राफी के लिए जाना जाता है.

देवदासी अधिनियम के बाद परम्परागत जातियों की महिलाओं के नृत्य पर तो पाबंदी लग गई, लेकिन इस समुदाय के पुरुषों ने विशेषाधिकार प्राप्त जाति की महिलाओं को नृत्य सिखाना जारी रखा, जिनकी संख्या मंच पर तेज़ी से बढ़ने लगी. 1947 के बाद की ऐसी कई लोकप्रिय नृत्यांगनाएं हैं जिन्होंने कहीं-न-कहीं परम्परागत गुरुओं से भरतनाट्यम ज़रूर सीखा था. रमैय्या पिल्लई के अलावा भी ऐसे कई गुरु थे, जिनकी मांग बहुत थी. ऐसे गुरुओं में रमैय्या पिल्लई के पुत्र वझुवूर सामराज, कराईकल दंडायुधपाणि पिल्लई, एस. के. राजरत्नम पिल्लई आदि शामिल थे. यह नृत्य संस्थानों में नृत्य इतिहास के नाम पर पढ़ाए जाने वाले झूठ का पर्दाफाश करता है, जो वंशानुगत समुदायों को एक मिथकीय अतीत की मदद से बेदखल करते हुए उन्हें समकालीन इतिहास में भी जगह नहीं देता.

इतिहास का पाठ्यक्रम हमें बताता है कि कैसे भरत ने देवताओं के कहने पर इस नृत्य के बारे में सोचा. क्लास में जब नृत्य के सिद्धांत पढ़ने का समय होता है तो हम श्लोकों को बोल-बोल कर पढ़ते हैं जिसमें एक आदर्श नृत्यांगना बनने के लिए कौन-कौन सी शारीरिक विशेषताओं का होना ज़रूरी है, यह बताया गया है. प्रैक्टिकल की कक्षाओं में हम अंग-शुद्धि के लिए कठोर परिश्रम किया करते. सीधी और बिल्कुल सीधी लाइनें, कोई मोड़ या झुकाव नहीं, कोई अतिरेक नहीं, कोई भटकाव नहीं—सबकुछ बिल्कुल नपा-तुला और बिल्कुल सही जगह पर ही होना चाहिए. साड़ी की चुन्नट, बालों की लट, कोहनी का घुमाव, कलाई का झटकना, पिंडली का खिंचाव, होठों का कसाव, मुस्कराहट की नाप, बिल्कुल सीधी निगाहें, उदासी, गुस्सा —सबकुछ. कुछ भी ज़्यादा नहीं. नपे तुले पैमाने से ज़्यादा कुछ नहीं, यह सम्मानजनक नहीं है, यह सौंदर्यवादी नहीं है, यह आध्यात्मिक नहीं है.

वह जो कुछ भी कहते हैं, उसे समर्पण भाव से स्वीकार करना ही आध्यात्मिक है. उनके कहे अनुसार नृत्य करने से ही आप नर्तक/नर्तकी हो सकते हैं. छात्रों को सिखाई गई कई कोरियोग्राफियों -जिसे पारंपरिक नृत्यांगनाओं के इतिहास से जोड़ा जा सकता है -को संपादित किया गया है क्योंकि ‘सुधारकों’ की निगाह में गीत के बोल नैतिक नहीं थे, ‘सम्मान’ की लक्ष्मण रेखा लांघते थे.

जो कभी था ही नहीं, वैसे अतीत की पुनरुत्थानवादी नॉस्टैल्जिया की भाषा में छात्रों को ऐसी कोरियोग्राफियां पढ़ाना जो असल में हैं ही नहीं, दोबारा लिखी गई हैं, रूपांतरित की गई हैं और काटी-छांटी गई हैं, यह सब क्या है?

यह कुछ और नहीं बल्कि एक ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक की प्रबल इच्छाओं का दिखावा है जो राष्ट्र ‘आध्यात्मिक’ रूप देती है.

लेकिन यह 'आध्यात्मिकता' सबसे अधिक कुशलता से जहां अपनी पकड़ बनाती है, वह है—हमारा दिमाग और हमारी निगाह. पवित्रता, पितृसत्तात्मक नैतिकता, लैंगिक भूमिकाओं और योग्यता की ब्राह्मणवादी धारणाओं पर सुंदरता के विचारों का मुलम्मा चढ़ाया गया है.

इनका खूब प्रचार-प्रसार किया जाता है क्योंकि यही सुनिश्चित करता है कि जो लोग इसमें फिट होते हैं वे सिस्टम पर सवाल न उठाएं, जो फिट नहीं होते हैं, वे इन्हीं नज़रों से खुद को देखें, जाने और इसके लिए खुद को ही दोषी मानें.

हर हफ्ते भगवद् गीता पर एक घंटे का एक लेक्चर होता था, जिसमें हमारी उपस्थिति ज़रूरी थी. यह उन ‘आध्यात्मिक’ अभ्यासों में से एक था, जिसके लिए नृत्य सीखने वाले सभी छात्र-छात्राओं को मजबूर किया जाता था. लेक्चर देने एक बुज़ुर्ग ब्राह्मण आते थे जो उस पुस्तक से एक-एक श्लोक पढ़ते और फिर उसकी व्याख्या किया करते थे. एक दिन 2016 में इसी लेक्चर के दौरान ,उन्होंने ऐसी बात कही कि मैं एक झटके से अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई. हुआ यूं कि व्याख्यान देते-देते बुज़ुर्ग ब्राह्मण ने युवा पीढ़ी की आलोचना शुरू कर दी. कहने लगे कि आजकल के युवाओं में तो संस्कार ही नहीं हैं, वह अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेते हैं. उनका मानना था कि ऐसे बच्चों के साथ अगर मां-बाप सख़्ती बरतते हैं या उन्हें सज़ा देते हैं तो ठीक ही करते हैं. उनकी यह बात खटकने वाली थी. रोहित वेमुला की आत्महत्या को तब मुश्किल से एक ही महीना बीता होगा. उसे ऐसे ही भेदभाव की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी. हर दिन विभिन्न राज्यों से जातिगत हत्याओं की खबरें आती ही रहती थीं और हम यहां इस परिसर के सुखद वातावरण में बैठे भारतीय परम्पराओं और आध्यात्मिकता पर लेक्चर सुन रहे थे.

अफसोस की बात है कि यह किसी एक कॉलेज की कहानी नहीं है. आप जहां भी जाएं, चाहे वह संकीर्ण मानसिकता वाली जगह हो या प्रगतिशील, आप सांस्कृतिक इतिहास के इस जातिवादी कथन की पुनरावृत्ति से बच नहीं सकते. आप कतार में आने की हिंसक सौंदर्यवादी शर्त से पीछा नहीं छुड़ा सकते. कोई कहां तक भागेगा?

संकीर्ण मानसिकता वाली जगहों की आलोचना करना और खुद को श्रेष्ठ मानना आसान है. लेकिन जब हमें पता चलता है कि जो इतिहास हमें पढ़ाया गया वह झूठा है, और जो सच्चा इतिहास है वह भी बड़ा ही दर्दनाक और हिंसक है, और यह सबकुछ हमारी मिलीभगत से ऐसा ही चलता रहता है, तब जाकर हमें इस समस्या की व्यापकता का एहसास होता है. इस पर साथ बैठने और विचार करने की ज़रूरत है.

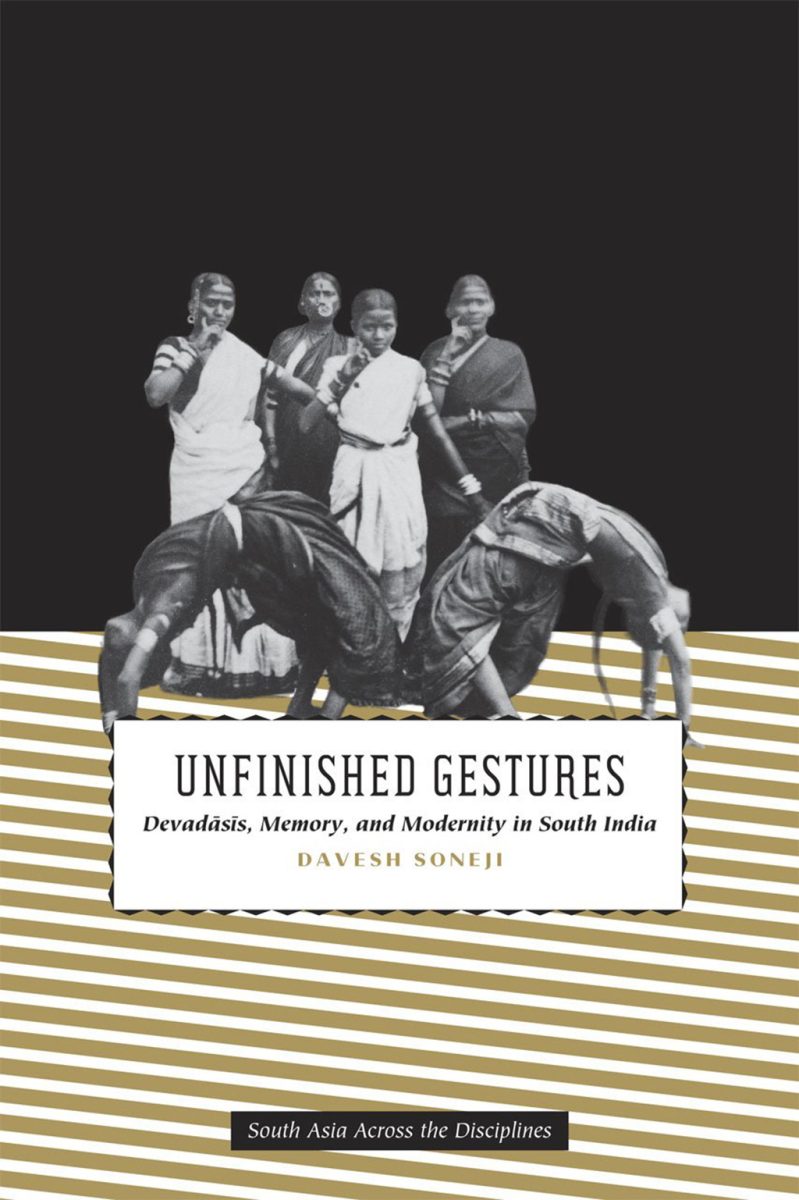

मुझे इतिहासकार दवेश सोनेजी का आंध्र प्रदेश की परम्परागत कलावंतुलु नर्तकियों पर लिखा निबंध आज भी याद है. यह किताब मुझे कॉलेज लाइब्रेरी की धूल सनी अलमारी में मिली थी. तब पहली बार मुझे भारतीय ‘शास्त्रीय’ नृत्य की जातिवादी परियोजना का आभास हुआ था. यह कुछ गलत हो गया का मामला नहीं है, बल्कि अपनी नींव से ही गलत था.

उस अहसास से यहां तक पहुंचने में मुझे एक साल से ज़्यादा या शायद इससे भी ज़्यादा समय लगा. परम्परागत समुदाय की एक युवा नृत्यांगना नृत्या पिल्लई इस प्रक्रिया में मेरी प्राथमिक प्रेरणा रही हैं. उन्होंने नृत्य के हिंसक इतिहास और जाति कैसे अंतर और असंतोष का दम घोंट रही है, जैसे विषय पर बहुत ही मेहनत से काम किया है. जब मैंने उनसे सीखना शुरू किया तब मुझे यह याद रखने में दिक्कत महसूस होने लगी कि आखिर डांस किया कैसे जाता है. मैंने जब उनको गाते हुए सुनती, तब मेरा जिस्म उसका सहज आनंद नहीं ले पाता था. दरअसल, इतने दिनों की ट्रेनिंग ने मेरे शरीर को एक खास तरीके से प्रतिक्रिया करने का आदी बना दिया था. मेरे अंग अब लाइन तोड़ने से बहुत डरते थे, भले ही ऐसा करने का दिल कर रहा हो. लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी, वह यह कि पहले दिन से ही मुझे पता चल गया था कि यह एक सुरक्षित जगह है. मेरे शरीर पर क्या कुछ गुज़रा था, उसके बारे में मैं यहां पर खुल कर बात कर सकती थी. वहां, मुझे यह नहीं महसूस कराया गया कि जो मैं अलग महसूस कर रही हूं वो सिर्फ़ काल्पनिक है. मुझे आखिरकार एक ऐसी जगह मिल गई थी, जहां मैं यह जानकर भी सुरक्षित रह सकती थी कि मैं ‘बहुत ज़्यादा ही नहीं चीज़ों को कह, महसूस कर रही हूं. बात करने, एक साथ हंसने और निराश होने ने धीरे-धीरे मेरे शरीर को मेरे ही नियंत्रण अनुमान लगाने से रिहा किया. नृत्य के टुकड़ों के इतिहास की चर्चा—दशकों से सामाजिक-सांस्कृतिक उथल-पुथल से बनी झिर्रियां और कैसे ये बदलाव गीत, गति, आंगिक अभिनय, सिर के झुकाव पर अपनी छाप छोड़ते हैं—हमारी क्लास का कोई छोटा हिस्सा नहीं है. हम मिटा देने के तरीकों को पहचानते हैं, सौंदर्यशास्त्र की राजनीति पर चर्चा करते हैं, खरीदारी करने बाज़ार भी जाते हैं, आउटफिट पर चर्चा करते हैं, प्यार और विश्वासघात के बारे में बात करते हैं और बाहर खूब खाते हैं.

यहां तक कि जब मैं अपने नृत्य के साथ मुक्त और खुश होने में सफल होती हूं तब भी मैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने से बचती हूं. मुझे लगता है कि ऐसा करना मुझे अपनी अयोग्यता की याद दिलाएगा और मैं शर्मिंदगी के एहसास तले दब कर रह जाऊंगी. मैं अभी भी अपनी निगाह से मुक्त नहीं हो पाई हूं. मुझे अपना शरीर सुंदर नहीं लगता जब कभी यह अपने ही तरीके से मूव करता है. लेकिन जिस तरह से मैं चाहती हूं, उस तरह आगे बढ़ने की खुशी शर्म से कहीं ज्यादा बड़ी है. मैं सुंदरता और मर्यादा के कोड और उसके कायदों पर इस खुशी को प्राथमिकता देना चुनती हूं. शायद एक दिन मैं अपनी आंतरिक शर्मिंदगी से उबर जाऊंगी और तब, अपनी खुशी पर घबराऊंगी नहीं, बल्कि इतराऊंगी.

इस लेख का अनुवाद अकबर रिज़वी ने किया है.