शहर जहां अपने लोगों को पहचान देता है वहीं इसकी भीड़ में बहुत आसानी से गुम हुआ जा सकता है. पर, क्या ये सभी के लिए संभव है? क्या होता है जब शहर किसी को अलग-थलग कर दे? क्या शहर का नक्शा हर तरह के व्यवहार और नज़रियों को ज़ेहन में रखकर तैयार किया जाता है?

दिल्ली, देश की राजधानी, सत्ता का शहर; यहां कमज़ोर तबके से लेकर हाशिए पर धकेल दिए गए हर तरह के समुदायों के लिए कोई न कोई जगह ज़रूर होती है. पर, सवाल ये है कि क्या ये रास्ते या कोने आम लोगों की नज़र में हैं? या ये शहर की परछाइयों में ढके-छुपे हैं.

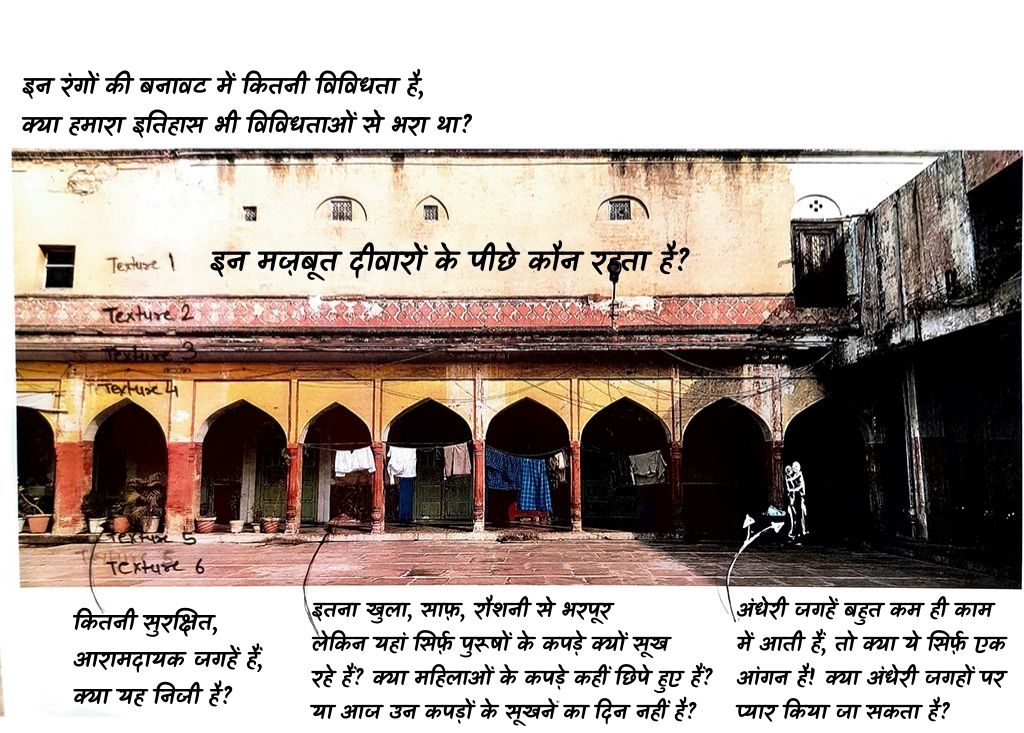

दिल्ली सिर्फ़ सत्ता का शहर नहीं, बल्कि आज़ाद ख्याली का एक ऐतिहासिक स्थल भी है. 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता से जुड़ी धारा 377 को अपराधीकरण की श्रेणी में बाहर कर उसे गैर-आपराधिक घोषित किया था, उस वक़्त हज़ारों की संख्या में क्वियर समुदाय के लोग खुलकर सामने आए. यहां की सड़कों और चौराहों पर अपना सतरंगी झंडा फहराया. इस आदेश ने एक तरफ़ अपनी पसंद के इंसान के साथ जीने के अधिकार को सम्मान दिया लेकिन फिर भी लोगों के मन से होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और क्वियरफोबिया को ख़त्म नहीं कर पाया. फिर वही सवाल, क्वियर की पहचान के साथ कहां खड़ा हुआ जा सकता है? वो कौन सी सार्वजनिक या खुली जगाहें हैं इस शहर में जहां क्वियर होते हुए खुलकर बेखौफ सांस ली जा सकती है?

एक दोपहरी दक्षिणी दिल्ली में भटकते हुए मुझे वहां की सड़कें निराशा और खालीपन से भरी हुई लग रही थीं. दिल्ली के इस इलाके में जहां सड़क के दोनों तरफ़ कई देशों के दूतावास दिखाई देते हैं, वहां मैं ख़ुद को असुरक्षित, अकेला और कमतर महसूस कर रहा था. उन इमारतों की ऊंची-ऊंची दीवारों को देखकर लगता जैसे मैं किसी और ही ग्रह का निवासी हूं, जैसे ये मेरा शहर ही नहीं है. उन रास्तों पर चलते हुए एक किलोमीटर तक एक भी बेंच दिखाई नहीं दे रहा था जहां मैं थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ सकता.

यूं ही चलते-चलते मैंने महसूस किया कि ठीक मेरी तरह, इस शहर को भी थोड़े से प्यार की ज़रूरत है.

अक्सर मेरे मन में ख़्याल आता है कि कैसे किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम कुछ खास पसंदीदा रास्तों को ही चुनते हैं या कोई कोना क्यों खास बन जाता है? रात में तफरी करते वक़्त सुरक्षित महसूस करने के लिए मैं उन सड़कों पर चलता हूं जो ठेले और खोमचे वालों से भरी होती हैं या जहां लोगों की आवाजाही बनी रहती है. वहीं, दिन में धूप, ट्रैफिक और शोर से बचने के लिए मुझे छायादार रास्ते ज़्यादा पसंद आते हैं. वैसे, ये प्राथमिकताएं मौसम और मूड के अनुसार बदलती भी रहती है. एक इमारत के कोने इस तरह बनाए गए हैं कि रास्ते पर चलते हुए मुझे रौशनी का साथ लगातार मिलता रहे, ये बात मुझे सुरक्षा बोध से भर देती है, मैं भीतर ही भीतर शांत महसूस करता हूं. लेकिन ठीक इसी पल,

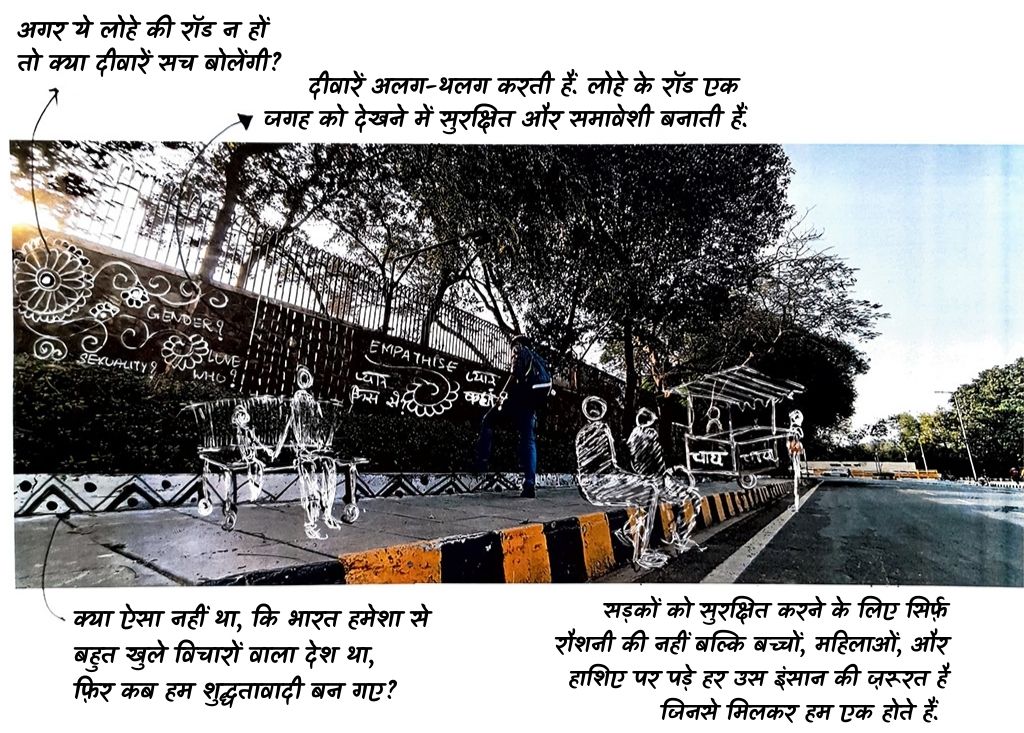

स्ट्रीट लाइट से अटी पड़ी दिल्ली की मुख्य सड़कों पर घूमते हुए मैं असुरक्षित और डर की भावना से भर जाता हूं. किसी गेट-बंद कॉलोनी के बंद दरवाज़े और उसकी ऊंची दीवारों के सामने से गुज़रता हूं तो मुझे बहुत अलग-थलग महसूस होता, ऐसा लगता है जैसे ये लोहे के दरवाज़ों की सुरक्षा मेरे लिए नहीं, बल्कि मुझसे ही है. एक राहगीर के रुप में इन लोहे के दरवाज़ों के पीछे रहने वाले लोगों के लिए मैं ही खतरा हूं!

इन गेट-बंद कॉलोनियों की अवधारणा सार्वजनिक और निजी को अलग-अलग करने के विचार पर आधारित है, आधी दीवार और उसके ऊपर लगे लोहे के ग्रिल से जो पारदर्शिता झलकती है वो इसी बात को पुख्ता करती है. ये सब एक जेल जैसा महसूस होता है. मैं सोचता हूं कि इस कॉलोनी के भीतर में रहने वाले लोग, जो यहां अपने को इस व्यवस्था में सुरक्षित महसूस करते हैं, वे जब अपनी इस जेल से बाहर कदम रखते होंगे तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा?

यहां हर तरफ़ लगे कैमरों को देखकर मुझे बहुत घबराहट होती है. मुझे अपने मम्मी-पापा के जवानी के किस्से याद आने लगते हैं जो उन्होंने बताए थे कि कैसे वे शहर के बगीचों, मंदिरों और तमाम उन जगहों पर जाया करते थे जहां उन्हें एक दूसरे के साथ कुछ पल अकेले में बिताने को मौका मिलता था.

अपनी पीढ़ी के बाकी लोगों की तरह उन्हें भी लगता है कि प्रेम विवाह उनके लिए बहुत ही नाज़ुक उपलब्धि थी. जैसे आज मुझे लगता है कि समलैंगिक प्यार अति-संवेदनशील होता है.

पर, दिल्ली जिस तरह का शहर है, उसकी गहराइयां और विस्तार आपको एक ही पल में पहचान और गुमनामी दोनों देते है.

महामारी के साथ जो आर्थिक अस्थिरता पैदा हुई है उसने क्वियर समुदायों के बीच मशहूर दो खास जगहें - माइकोनोस स्पा और क्यू कैफे को बंद होने पर मजबूर कर दिया. वहीं विषमलैंगिक जगहें बुरे से बुरे समय को भी झेल कर उसके पार हो जाती हैं.

हां, कुछ क्वियर अनुकूल जगहें ज़रूर लॉकडाउन के बाद वापस लौटीं लेकिन उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं कि मेरे जैसे लोगों की पहुंच से वो दूर हो गईं.

लेकिन दिल्ली – जो गर्माहट से भरा शहर है; यहां ऐसे भी लोग हैं जो शहर, जगहें और यौनिकता के बीच रिश्ते बनाए रखने और उसे मज़बूत बनाने में निरंतर प्रोत्साहित करने में जुटे हैं. कुछ गैर-सरकारी संगठन पिकनिक पर ले जाते हैं, सभाएं और विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, LGBTQIA+ व्यक्तियों के लिए मुफ़्त या सस्ती मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, डिजिटल स्थानों को अधिक समावेशी बनाने में मदद करते हैं, समुदायों का निर्माण करते हैं और एक क्वियर पहचान के लिए संगठनात्मक सहयोग की संभावना भी बनाए रखते हैं.

भारत के कुछ अन्य शहरों में भी ऐसा होता है.

दिल्ली की सड़कें कई जगह हैरान करने वाली हैं. चलते-चलते हर थोड़ी दूरी पर आपका सामना दीवारों पर बनी सुंदर कलाकृतियों से हो सकता है. कहीं किसी पुरानी लिखावट के ऊपर राजनीतिक उद्धरण लिखे हुए दिख जाते हैं तो कहीं अलग-थलग कर दी गई कोई ऐतिहासिक वास्तुकला दिख जाती है. यहां तरह-तरह के फूल और पेड देखने को मिल सकते हैं तो विभिन्न तरह के पक्षी राह चलते आपका ध्यान आकर्षित करते हैं.

ऐसी ही एक जगह जिसने मुझे खूब आकर्षित किया वह थी – सुंदर नर्सरी. नर्सरी के भीतर प्रवेश करते ही उसके खुलेपन और मनोरम दृश्य को देखकर लगता है जैसे वे आपके ही स्वागत में खड़ी है. यहां हर एक फूल, दूसरे से बिलकुल भिन्न है.

इसकी दूसरी खासियत जिसने मुझे आकर्षित किया वह है इसकी अप्रत्याशित प्रकृति. पता ही नहीं चलता कि कब क्या सामने आ जाए. बिल्कुल मेरी ज़िंदगी की तरह. आज जिस तरह मेरी ज़िंदगी मेरे सामने खुलती जा रही है वैसे यह बाग़ान मेरे सामने खुल रहा है.

इस जगह के नुक्कड़ और कोने, बेंच, टीले, स्मारक और कैफ़े सभी न केवल आपको अपनापन महसूस कराते हैं बल्कि ये ख़ुद में डूबने की जगहें भी देते हैं.

वैसे, कई दिनों से मैं दिल्ली को एक बाहरी, एक यात्री की नज़र से परख रहा था, महसूस कर रहा था, और बहुत जल्द ही मुझे समझ आ गया कि इसका क्या मतलब होता है. जब मैं ट्रेन से अपने घर वडोदरा वापस लौट रहा था, तभी मुझे इसकी एक झलक दिखाई दी कि दिल्लीवाले, गुजरात को कैसे देखते हैं. मैं अपनी बर्थ पर लेटा था, सामने वाली बर्थ पर दो आदमी आकर बैठ गए. मैं ख़ुद को उनकी बातें सुनने से रोक नहीं पाया. उनमें से एक ने कहा, “मैं अहमदाबाद पहली बार जा रहा हूं, तुम इससे पहले गए हो?” दूसरे आदमी ने पालथी मारकर बैठते हुए, एक उदास नज़र से सामने वाले की तरफ़ झुककर कहा, “हम जहां जा रहे हैं ना, वहां गर्मियों में शोले बरसते है.”

इस लेख का अनुवाद सुमन परमार ने किया है.