“पहले घर में कपड़े रखने के लिए कुछ नहीं था, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अब मेरे घर में भी बक्सा है.”

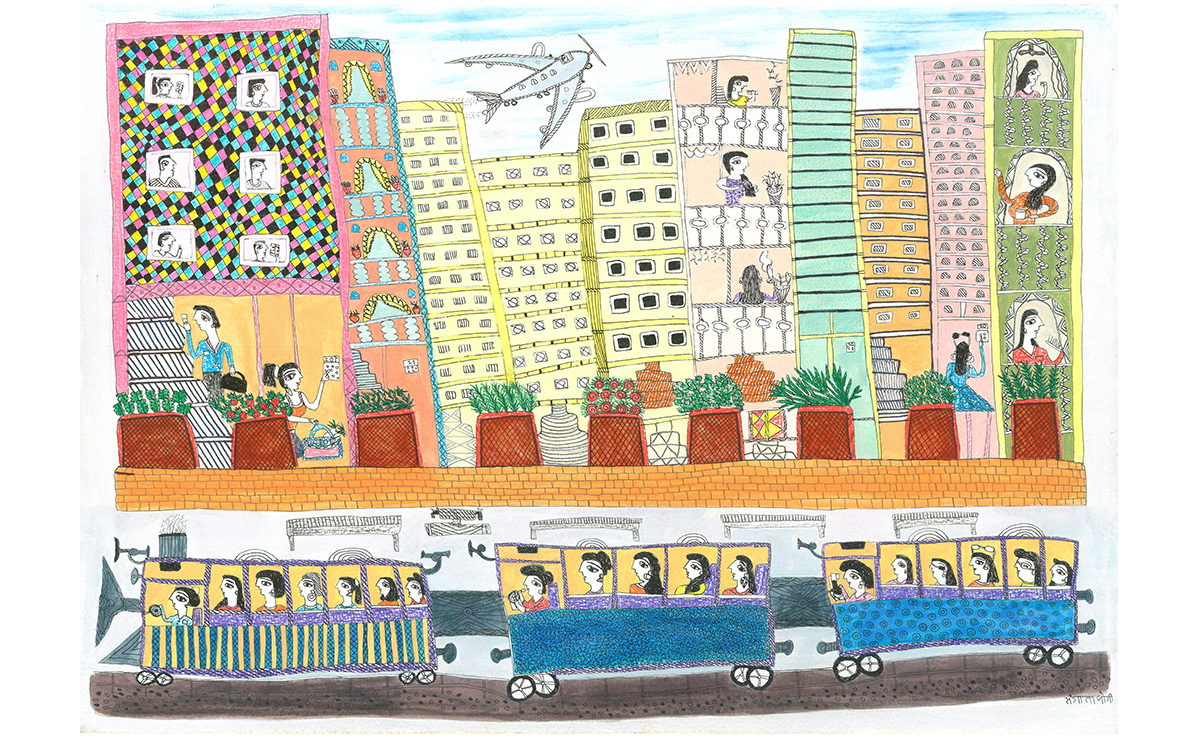

मैं अपने गांव कोंकेया से, जो झारखंड के खूंटी ज़िले में आता है, दिल्ली इसलिए गई कि मेरे गांव की दो लड़कियां दिल्ली गई हुई थीं. जब भी दोनों गांव आती थीं, अच्छे कपड़े पहनतीं, उनके पैरों में चप्पल होती, अच्छी खुशबू वाला तेल लगातीं, चेहरा गोरा यानी साफ दिखता था, मोटी होकर आतीं.